本文探讨了地震是怎么形成的,从板块构造理论、地震波类型、不同类型地震成因等方面进行了详细阐述。文章指出,准确预测地震仍然面临巨大挑战,但地震预警技术和防震减灾措施的完善是减轻地震灾害的关键。未来,随着科技进步,相信能够更好地应对地震这一自然灾害。

板块构造理论与地震的关联

地震是怎么形成的?一个最根本的原因在于地球板块的运动。地球表层并非整体一块,而是由许多板块构成,这些板块漂浮在熔融的地幔之上,持续不断地运动,相互碰撞、挤压、分离。板块交界处是地震的高发区,例如环太平洋地震带,就集中了全球约80%的地震。

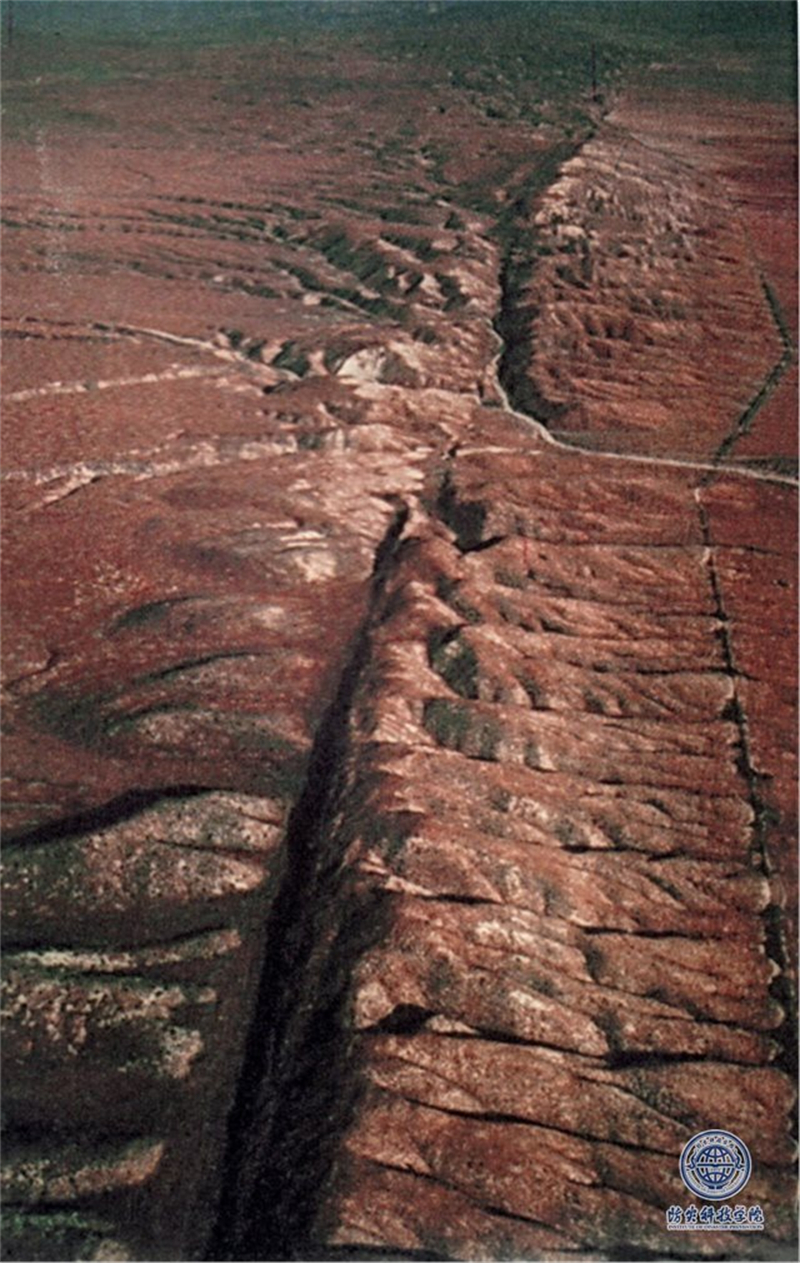

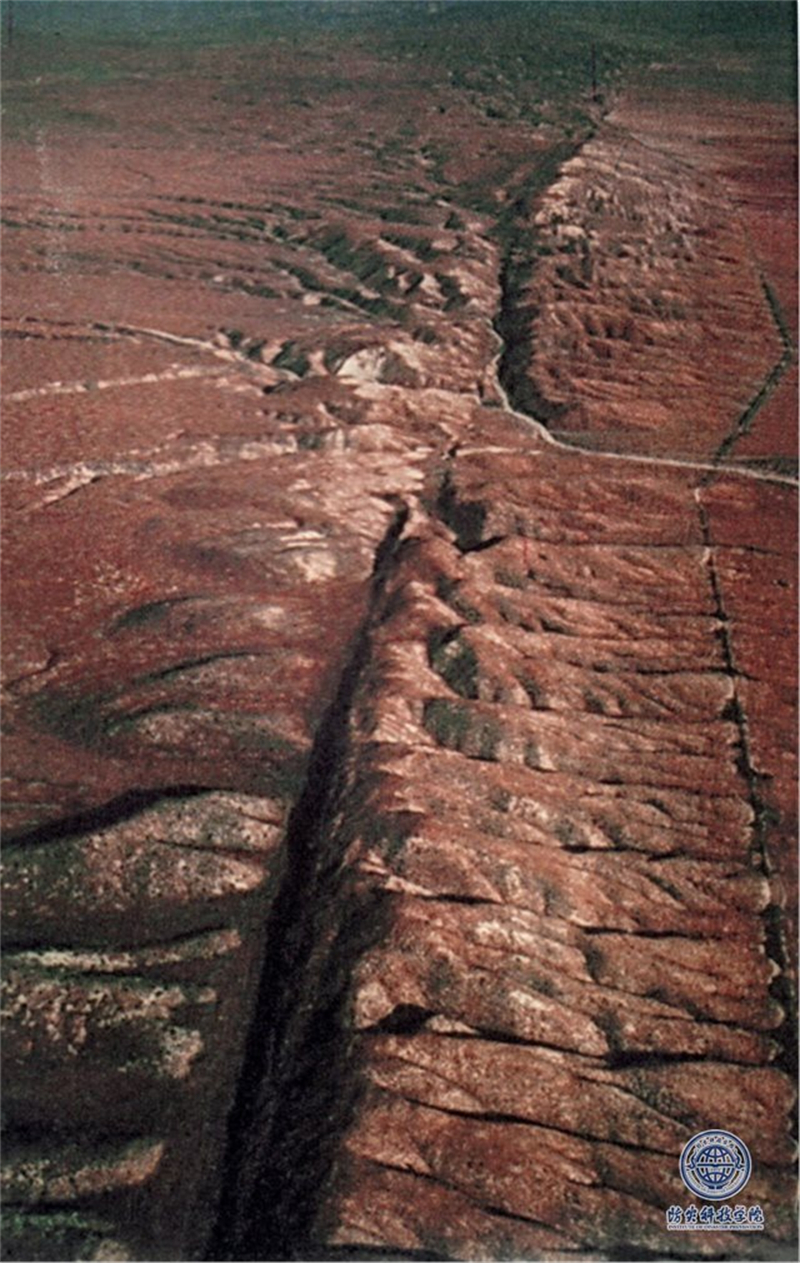

当板块相互作用时,巨大的压力会在地下积累,岩石发生变形,当超过岩石的强度极限时,便会发生断裂,释放出巨大的能量,形成地震。这种能量以地震波的形式向四周传播,造成地面的震动。例如,2008年汶川大地震,就是由于印度板块与欧亚板块的碰撞挤压导致的。

此外,板块内部也并非完全稳定,内部应力积累到一定程度,也会引发地震。例如,一些地区会发生断层错动,从而引发地震。历史上,一些远离板块边界地区也发生过强烈的地震,这说明板块内部应力积累同样是地震发生的重要原因。

地震波的类型与传播特征

地震发生时,会产生多种类型的地震波,主要包括纵波(P波)和横波(S波),以及面波。P波是纵波,速度最快,首先到达震中;S波是横波,速度较慢,其次到达震中;面波是沿地球表面传播的波,振幅最大,破坏性最强。

理解地震波的传播特征对于地震预警和震害评估至关重要。地震波的速度和传播路径受到地质结构的影响,不同地质结构下,地震波的传播速度和强度都会发生变化。通过分析地震波的传播特征,可以反演地下的地质结构,为地震研究提供重要的信息。

例如,地震学家可以通过分析地震波到达不同观测站的时间差,来确定地震的震源位置和震级。这对于地震预警系统的设计和运行至关重要,可以为人们预留宝贵的逃生时间。根据科学家的研究,地震预警技术的进步与完善,未来能够极大程度减轻地震灾害的影响。

不同类型地震的成因分析

- 构造地震:由于地壳板块运动、断层错动等构造应力导致的地震,是绝大多数地震的成因。

- 火山地震:由于火山喷发或岩浆活动引起的震动。

- 诱发地震:由于人为活动(如水库蓄水、地下核试验等)引起的局部地壳应力变化而引发的地震。

- 塌陷地震:由于地下岩洞塌陷等引起的局部震动。

- 人工地震:人为制造的爆炸等活动引发的地震。

地震预测的挑战与未来发展

尽管科学家们对地震的成因有了较为深入的了解,但准确预测地震仍然是一个巨大的挑战。地震的发生具有复杂性和随机性,目前尚无有效的技术手段能够精确预测地震的发生时间、地点和强度。

然而,地震预警技术是地震预测领域一个重要的发展方向,通过在震中附近快速监测地震波,并向受影响区域发出警报,可以为人们争取宝贵的逃生时间。此外,加强地质调查,完善地震监测网络,开展防震减灾科普教育,提高公众防震减灾意识等,也对降低地震灾害损失至关重要。

未来,随着科学技术的进步和人们对地球内部结构及动力过程的深入研究,相信能够开发出更加精准的地震预测和预警技术,最大限度地减少地震灾害带来的损失。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1