脑出血是怎么引起的?本文从高血压、脑血管畸形、凝血功能障碍及其他诱因等方面详细阐述了脑出血的致病机制。高血压是脑出血最主要的诱因,而脑血管畸形和凝血功能障碍也显著增加脑出血风险。预防脑出血,关键在于控制危险因素,积极治疗高血压,戒烟限酒,保持健康的生活方式。未来,随着医疗技术的进步,脑出血的治疗效果将得到进一步提升。

高血压:脑出血最主要的诱因

高血压是导致脑出血最常见的原因,也是最主要的危险因素。长期高血压会使脑血管壁发生硬化、增厚、变脆,血管内压力持续增高,最终导致血管破裂出血。

据国家心血管病中心发布的数据显示,我国高血压患病人数已超过2.5亿,其中相当一部分人群存在脑出血的风险。

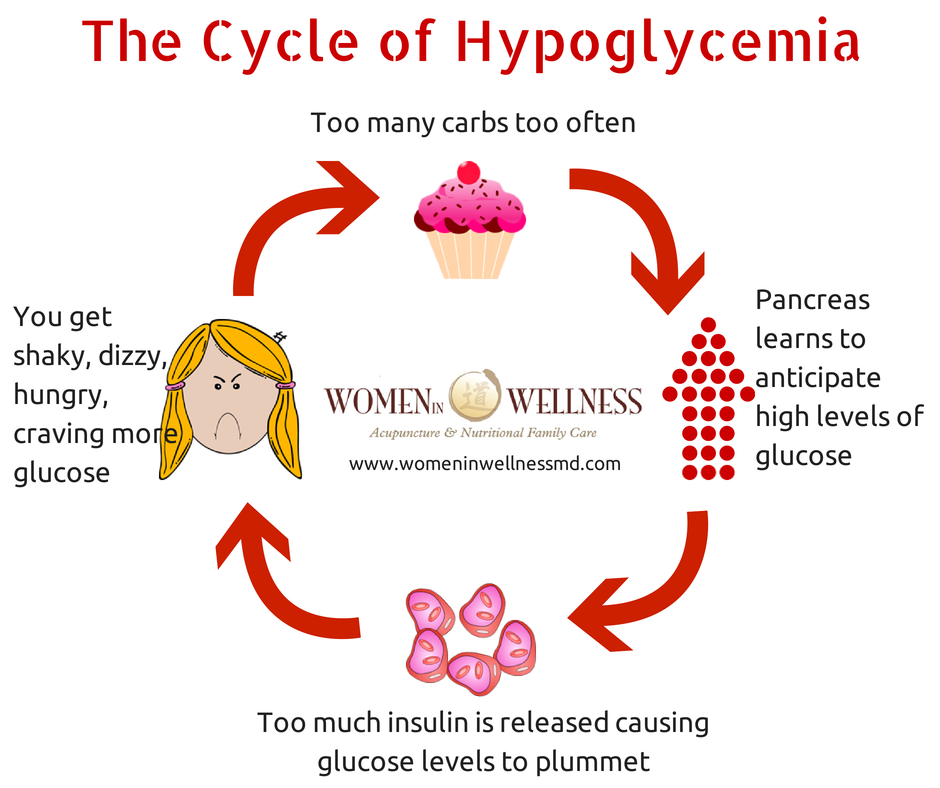

高血压引起脑出血的过程,可以理解为一个慢性损伤累积的过程。持续的高血压会对血管壁造成持续的压力,导致血管壁的弹性降低,出现微小的损伤,这些损伤随着时间的推移逐渐累积,最终导致血管破裂。

临床中,我们经常看到一些患者,平时血压控制不佳,突然发生剧烈头痛,伴随意识障碍等症状,经检查确诊为脑出血,这与长期高血压的损伤累积有着密切关系。

因此,积极控制血压,将血压维持在理想范围内,对于预防脑出血至关重要。即使血压略微升高,也应及时就医,避免延误治疗。

脑血管畸形:先天性血管缺陷

脑血管畸形是指脑血管发育异常,血管结构异常,容易破裂出血。这是一种先天性疾病,患者通常在年轻时就可能出现脑出血,有些患者甚至在没有任何诱因的情况下发生脑出血。

脑血管畸形的种类很多,其中动脉瘤是比较常见的一种,动脉瘤是血管壁上的薄弱区域,容易在血压升高或外力作用下破裂出血。

脑血管畸形的诊断比较复杂,需要借助血管造影等影像学检查才能明确诊断。

对于脑血管畸形的患者,需要定期进行复查,密切监测脑血管的状况,一旦发现异常,应及时进行干预治疗,以预防脑出血的发生。一些脑血管畸形患者可能需要手术治疗来修复异常的血管结构,降低出血风险。

除了动脉瘤外,动静脉畸形(AVM)也是一种较为常见的脑血管畸形,它会导致血管压力异常升高,容易导致出血。

凝血功能障碍:血液难以凝固

凝血功能障碍是指血液的凝固功能出现异常,导致凝血过程异常。一些血液疾病,如血友病、白血病等,都可能导致凝血功能障碍,增加脑出血的风险。

凝血功能障碍导致脑出血的原因,是因为血液难以凝固,即使发生微小的血管损伤,也难以止血,从而导致出血。

一些药物,如抗凝药、抗血小板药物等,也可能影响凝血功能,增加脑出血的风险。因此,使用这些药物的患者需要密切监测凝血功能,并严格遵医嘱服用药物。

对于凝血功能障碍的患者,需要积极治疗原发疾病,并根据具体情况采取相应的止血措施。

值得注意的是,即使是轻微的凝血功能异常,也可能增加脑出血的风险,因此,需要对凝血功能进行全面评估。

其他诱因:多种因素共同作用

除了上述三种主要原因外,还有一些其他因素也可能诱发脑出血,例如:剧烈运动、情绪激动、外伤、吸烟、饮酒等。这些因素可能会导致血压骤然升高,从而诱发脑出血。

剧烈运动会导致血压短暂升高,增加脑血管破裂的风险。情绪激动也会引起血压波动,增加脑出血风险。一些研究表明,长期吸烟、酗酒等不良生活习惯也会增加脑血管疾病的风险。

值得注意的是,脑出血的发生往往是多种因素共同作用的结果,并不是单一因素导致的。

例如,一个患有高血压和脑血管畸形的患者,如果同时又经历了剧烈运动,那么发生脑出血的风险将会大大增加。

因此,预防脑出血需要从多个方面入手,控制危险因素,保持健康的生活方式。

脑出血的预防与未来展望

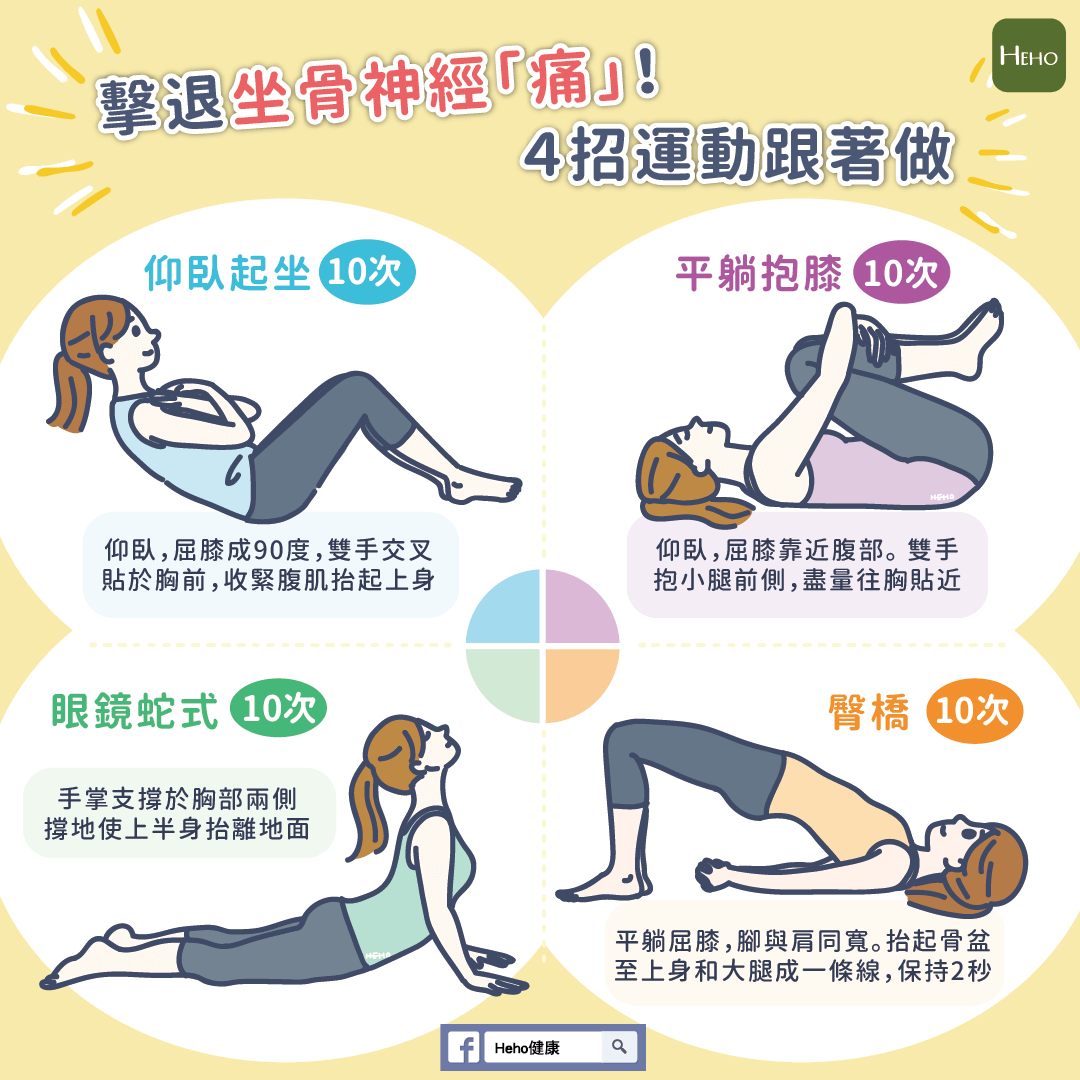

预防脑出血的关键在于控制危险因素,包括积极治疗高血压、避免剧烈运动、戒烟限酒、保持良好的情绪状态等。

随着医疗技术的进步,脑出血的治疗手段也在不断发展,例如显微神经外科手术、血管内介入治疗等,这些技术提高了脑出血患者的治疗效果,降低了致残率和死亡率。

未来,随着对脑出血发病机制研究的深入,以及人工智能技术在医学领域的应用,相信将会有更先进的诊断和治疗手段出现,进一步提高脑出血患者的预后。

对高危人群的早期筛查和预防尤为重要,定期进行体检,及时发现和控制危险因素,可以有效降低脑出血的发生率。同时,加强健康教育,提高公众对脑出血的认知,也是预防脑出血的关键。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1