脑动脉硬化是怎么回事?简单来说,就是脑部血管老化、变硬,容易堵塞或破裂。这篇文章深入探讨了脑动脉硬化的病理机制、症状、危险因素、诊断治疗及未来展望。高血压、高血脂等是主要危险因素,预防措施包括控制血压血脂、健康饮食、规律运动等。及早发现,积极治疗,才能有效降低脑卒中风险,提高生活质量。

脑动脉硬化的病理机制:血管壁的改变

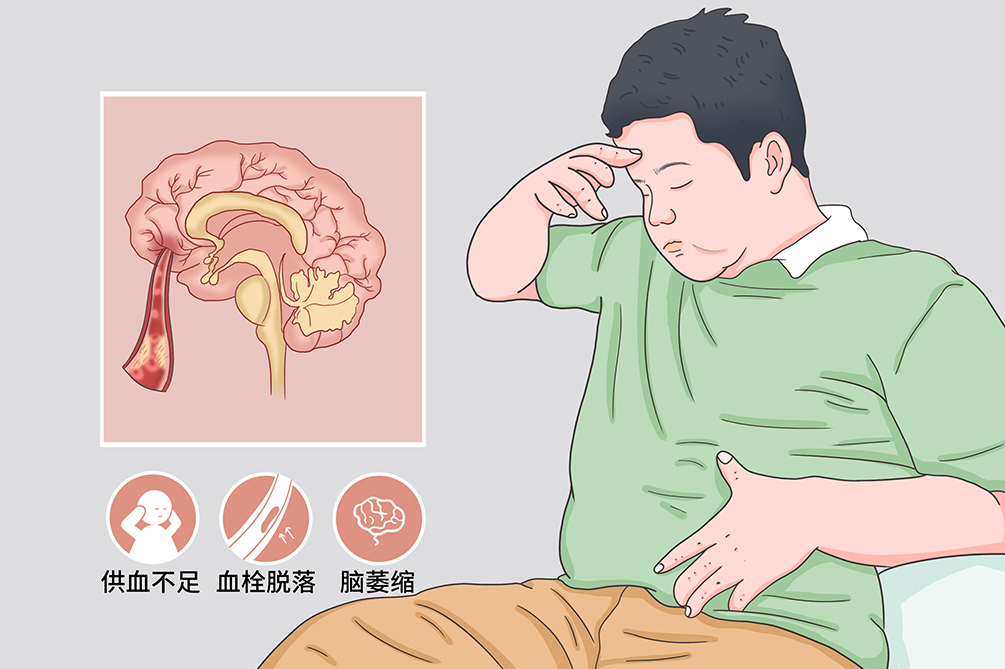

脑动脉硬化,简单来说,就是脑部血管壁增厚、变硬和失去弹性的一种慢性疾病。

这种变化并非一蹴而就,而是长期累积的结果。

它始于血管内膜的损伤,导致脂质沉积,形成粥样斑块。

这些斑块逐渐增大,导致血管狭窄,甚至闭塞。

同时,血管壁的弹性下降,使血管更容易破裂。

这种病理变化并非局限于某个特定区域,可能发生在脑部的各个血管,包括大脑动脉、脑基底动脉等。

据中国疾病预防控制中心的数据显示,脑血管疾病是中国人死亡的主要原因之一,而脑动脉硬化是脑血管疾病的重要病因。

因此,理解脑动脉硬化的病理机制,对于预防和治疗脑血管疾病至关重要。

脑动脉硬化的发展是一个复杂的过程,受到多种因素的影响,包括遗传因素、环境因素、生活方式等,我们会在下文中进一步展开探讨。

例如,高血压患者更容易发生脑动脉硬化,因为长期高血压会损伤血管内膜,加速粥样斑块的形成。

脑动脉硬化的主要症状表现

脑动脉硬化的症状并不总是明显的,早期阶段可能没有任何症状,或者症状轻微,容易被忽视。

但随着病情进展,症状会逐渐加重,甚至危及生命。

常见的症状包括:头痛、头晕、记忆力减退、注意力不集中、肢体麻木或无力、言语障碍、视力模糊等。

这些症状的严重程度和表现形式因人而异,取决于受累血管的部位和程度。

例如,如果大脑前动脉受累,患者可能出现运动障碍;如果大脑后动脉受累,患者可能出现视力障碍。

值得注意的是,这些症状也可能是其他疾病的表现,因此不能仅仅依靠症状来诊断脑动脉硬化。

需要进行专业的医学检查,例如脑血管造影、CT、MRI等,才能确诊。

许多患者是在出现脑卒中(中风)等严重并发症后才被诊断出患有脑动脉硬化,这凸显了早期筛查和预防的重要性。

根据临床经验,及早发现和治疗可以有效降低脑卒中的发生风险。

脑动脉硬化的危险因素及预防策略

- 高血压

- 高血脂

- 糖尿病

- 吸烟

- 肥胖

- 缺乏运动

- 不健康的饮食

脑动脉硬化的诊断与治疗

脑动脉硬化的诊断需要结合病史、体格检查和影像学检查。

医生会详细询问患者的症状、家族史以及生活方式等信息。

体格检查可以评估患者的神经系统功能。

影像学检查,如脑部CT、MRI、脑血管造影等,可以帮助医生直观地观察脑血管的形态和血流情况,从而确定诊断。

脑动脉硬化的治疗目标是延缓或阻止疾病进展,预防严重并发症的发生。

治疗方案因人而异,取决于患者的病情和具体情况。

一般包括:控制血压、血脂和血糖;戒烟限酒;调整饮食,增加运动;服用药物,如抗血小板药物、他汀类药物等。

在一些严重病例中,可能需要进行血管手术,例如血管成形术或支架植入术,以疏通狭窄或阻塞的血管。

根据相关研究表明,积极的治疗和有效的预防措施可以显著降低脑动脉硬化及其并发症的风险。

及早发现,积极配合医生的治疗,对于提高患者的生活质量至关重要。

脑动脉硬化的未来研究方向及展望

尽管目前对脑动脉硬化的认识已较为深入,但仍有很多问题需要进一步研究。

例如,如何更有效地预防脑动脉硬化的发生?如何开发更有效的治疗药物?如何个性化治疗方案,以最大限度地提高治疗效果?

未来的研究方向可能包括:深入研究脑动脉硬化的病理机制,寻找新的治疗靶点;开发新型药物,如基因治疗药物;探索更有效的预防策略,例如基因检测和个性化干预;改进影像学技术,提高早期诊断的准确性。

随着医学技术的不断发展和科学研究的不断深入,我们有理由相信,未来对脑动脉硬化的认识将更加全面,治疗手段将更加有效,预防策略将更加精准,从而降低脑动脉硬化及其并发症给人类健康带来的负担。

这需要多学科的共同努力,例如基础医学、临床医学、生物工程等领域的专家共同合作,推动脑动脉硬化研究和防治工作的不断进步。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1