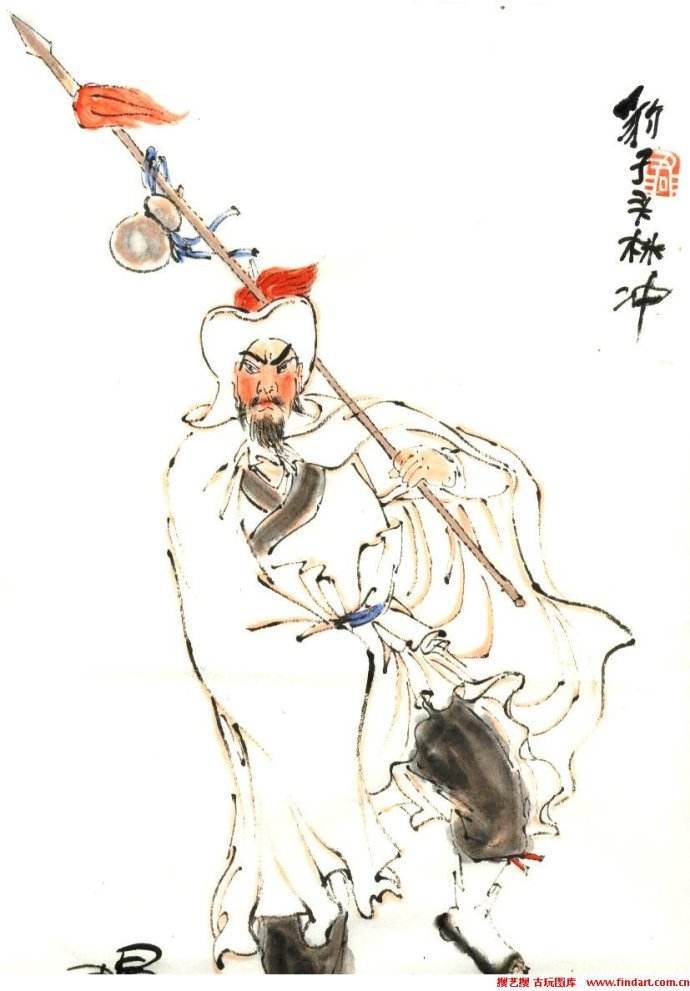

林冲怎么死的?小说中描写了林冲在征讨方腊后,染病身亡的悲惨结局。这并非单纯的个人不幸,而是其长期遭受压迫、隐忍反抗的最终结果,深刻反映了北宋社会黑暗与不公,也象征着当时无数被压迫人民的命运。林冲的死,不仅仅是一个人物的结局,更是对社会现实的深刻批判,引发人们对社会公平正义的思考。林冲的悲剧命运以及他代表的反抗精神,将永远铭刻在人们心中。

林冲死亡的经过:一场悲剧的收尾

林冲的死,并非战场上的英勇牺牲,而是疾病缠身,悄然离世。在《水浒传》中,梁山好汉征讨方腊后,林冲染上风寒,久治不愈,最终病死于路途之中。这与他之前经历的种种磨难形成了强烈的对比。从八十万禁军教头,到被逼上梁山,再到征讨方腊,林冲的一生充满了苦难。他并非死于奸臣的算计,也不是战死的沙场,而是病死,这无疑增添了悲剧色彩。

这种死法,某种程度上也象征着林冲内心的隐忍和无奈。他的一生都在忍耐,从忍耐高衙内,到忍耐陆虞侯,再到忍耐命运的不公,最后,他选择以沉默的方式,结束自己悲惨的一生。这与小说中其他英雄好汉的壮烈死法形成鲜明对比,也更突显出林冲人物形象的复杂性和悲剧性。

林冲的死,也暗示了当时社会环境的残酷。即便在征讨方腊凯旋的时刻,他也没有摆脱命运的摆布,这与小说批判的腐败统治息息相关,更进一步深化了作品的主题思想。

林冲悲剧的根源:从个人到社会

林冲的死,是其个人悲剧的最终体现,但其根源却深植于当时的社会环境之中。高俅的陷害是导火索,但更深层次的原因是北宋时期社会政治的腐败和黑暗。

林冲的性格决定了他最初的忍让。他忠于职守,正直善良,但又缺乏反抗的勇气,或者说,他最初的反抗是隐忍的。这种性格在面对强权时显得软弱,导致他一步步走向悲剧。但他后来的变化也体现了在压迫下人的觉醒和反抗。

从历史角度看,林冲的遭遇并非个例。在北宋末年,社会矛盾激化,政治腐败,民不聊生,类似林冲这样的下层人物,往往受到压迫,难以翻身。林冲的悲剧,是那个时代无数个悲剧的缩影,也反映了作者对社会现实的批判。

林冲形象的象征意义:反抗与无奈的结合体

林冲的形象是多维的,他既代表了当时社会底层人民的无奈与压迫,也象征着反抗精神的觉醒。

最初的林冲,是一个循规蹈矩,忠于职守的禁军教头。他的悲剧,在于他面对不公正待遇时的忍让,最终导致了悲剧的发生。但是,林冲并非一味地忍让,在忍无可忍的情况下,他最终拿起武器反抗,走上了梁山,这体现了他内心的挣扎和觉醒。

从文学角度来看,林冲的形象是成功的。他身上体现了人性的复杂性,既有善良的一面,也有勇敢反抗的一面。他的悲剧命运,也为小说增添了深刻的社会意义。林冲的死,不仅是人物命运的终结,也是对那个时代社会黑暗的控诉。

林冲之死对后世的影响:文学与社会

林冲的故事对后世产生了深远的影响,他不只是一个虚构的人物,更成为了反抗压迫、追求公平正义的象征。他的形象被后世多次演绎,成为了中国文学中经典的人物形象之一。

在文学领域,《水浒传》对后世文学创作产生了深远的影响,林冲的形象也成为了众多文学作品借鉴和参考的对象。

在社会层面,林冲的悲剧也引发人们对社会公平正义的思考,激发人们反抗压迫、追求公平正义的决心。林冲的遭遇,让人们深刻认识到社会制度的缺陷和社会矛盾的危害,警示人们努力建设一个更加公平正义的社会。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1