月食是怎么形成的?简单来说,是地球运行到太阳和月球之间,地球的影子遮挡了太阳光线。本文详细解释了月全食、月偏食、半影月食的成因,并探讨了地球大气层、沙罗周期等因素的影响。了解月食的形成,不仅能欣赏这壮丽的天象,更能加深我们对宇宙的理解。

月食的形成:地球的阴影

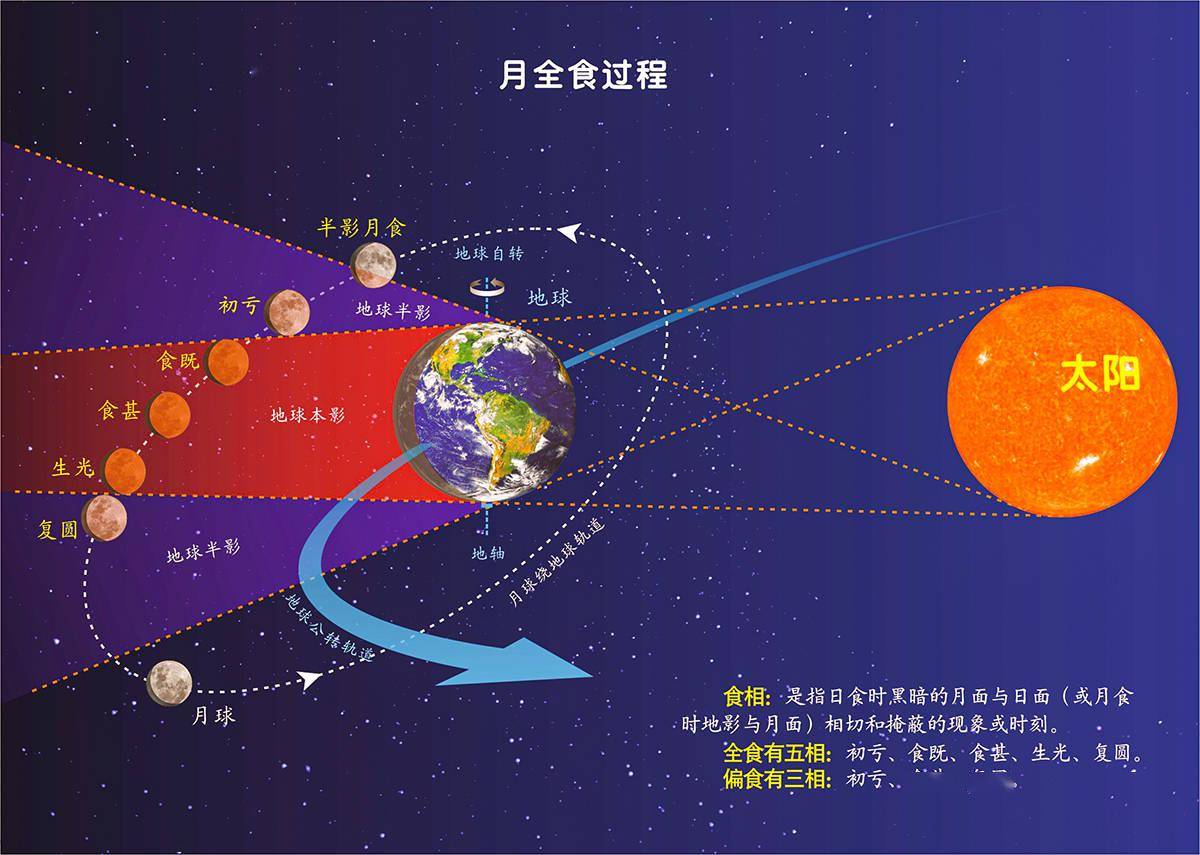

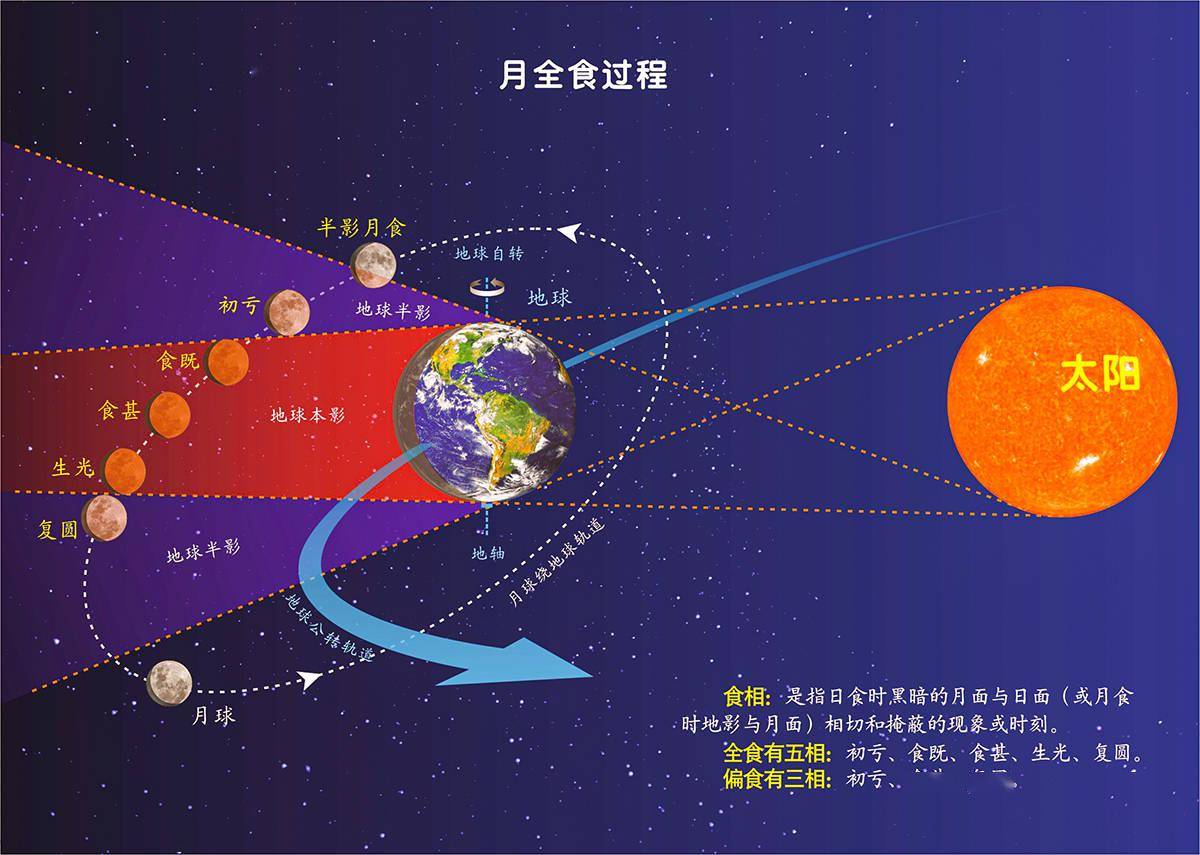

月食的形成,简单来说,是地球运行到太阳和月球之间,地球的影子遮挡了照射到月球上的太阳光线。这需要太阳、地球和月球几乎处于同一直线上,并且地球位于太阳和月球之间。

当太阳、地球和月球完全排成一线时,地球的影子完全遮挡住月球,形成月全食;如果三者并非完全成一线,则只有部分月球被地球影子遮挡,形成月偏食。

地球的影子并非单一形状,而是分为本影和半影。本影是光线完全被遮挡的区域,而半影则是部分光线被遮挡的区域。月全食发生在本影区,而月偏食则发生在半影区和本影区的交界处。

地球的影子在地球表面投射出的范围巨大,甚至在数千公里以外的地方都可以看到月食的现象。月食的发生频率并不高,一年最多可能发生两次月全食,但这在宇宙的宏大时间尺度下又是相当频繁的事件。根据历史记载,古代人类对月食的发生就曾做过许多的记录和研究。

影响月食观测的因素:地球大气层的作用

虽然月食的形成原理看似简单,但实际上,地球大气层会对月食的观测产生影响。

地球大气层会散射和折射太阳光,使得一部分红光能够绕过地球边缘,照射到月球表面。这也就是为什么在月全食期间,月球不会完全消失不见,而是呈现出暗红色。

大气层的厚度和成分会影响到月球呈现的红色程度。例如,火山爆发后,大气中悬浮的火山灰颗粒会改变大气层的散射和折射特性,从而影响月全食的颜色。

此外,天气状况也会影响月食的观测。如果天空被云层覆盖,即使发生月全食,也无法进行观测。所以,选择一个视野开阔、天气晴朗的地点进行观测非常重要。历史上许多著名的月食观测记录都强调了天气对于观测结果的影响。

月食的类型:全食、偏食和半影月食

月食主要分为三种类型:月全食、月偏食和半影月食。

月全食是地球完全遮挡住太阳光线,使得月球完全进入地球的本影区。此时,月球会呈现出暗红色。

月偏食是地球部分遮挡住太阳光线,使得月球部分进入地球的本影区。此时,月球的一部分会呈现出暗红色,而另一部分则保持明亮。

半影月食是月球进入地球的半影区,只有部分光线被遮挡。这种类型的月食肉眼不太容易观察到,因为月球的亮度变化不大。

这三种类型月食发生的原因都是地球的影子遮挡了太阳照射到月球的光线,只是遮挡的程度不同。这三种类型的月食,在不同历史时期都有不同的记载,这体现了人类对天象的持续关注。

月食的周期性与预测:沙罗周期

月食的发生并非随机事件,它遵循一定的周期性规律,这就是所谓的沙罗周期。沙罗周期大约为18年11天8小时,在此期间,相似的月食会再次发生。

理解沙罗周期有助于预测未来月食的发生时间和类型。天文学家利用沙罗周期,可以提前许多年预测月食的发生。

当然,沙罗周期并非完美无缺,它只是近似的周期。由于地球和月球的轨道并非完美圆形,月食的具体时间和类型会存在一定的偏差。尽管如此,沙罗周期依然是预测月食的重要工具,这使得我们可以对这一天文现象进行精确的预测与观赏安排。许多古代文明在缺乏精密仪器的条件下,依然通过长期观察总结出了类似沙罗周期的规律。

月食的文化意义与科学价值

月食自古以来就吸引着人们的注意,在不同的文化中,月食被赋予了不同的文化意义。

在一些文化中,月食被视为不祥之兆,而在另一些文化中,月食则被视为神圣的事件。

从科学角度来看,月食提供了研究地球、月球和太阳之间相互作用的重要机会。

通过对月食的观测,科学家可以获得关于地球大气层、月球表面和太阳活动等方面的宝贵信息。 现代科学技术,如光谱分析,能够让我们更加深入地了解月食过程中的物理现象。

月食的观测不仅具有科学价值,也具有重要的文化和教育意义,可以提升公众对天文学的兴趣。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1