心梗是怎么引起的?本文从冠状动脉粥样硬化、血栓形成、高血压、糖尿病等方面深入分析了心肌梗死发病机制及危险因素,并强调了预防心梗的重要性。了解心梗的早期症状和急救措施,积极控制危险因素,才能更好地预防心梗,守护您的心血管健康。预防心梗,从健康生活方式做起,有效控制高血压和糖尿病等危险因素至关重要。

冠状动脉粥样硬化:心梗的罪魁祸首

冠状动脉粥样硬化是导致心梗的最主要原因。

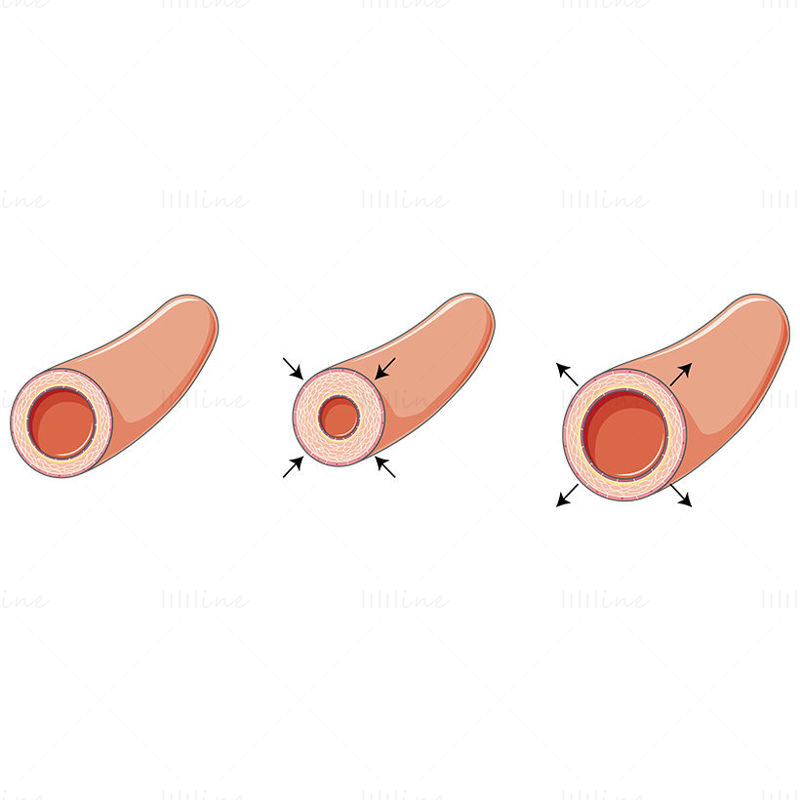

长期的高脂血症、高血压、吸烟等不良生活方式会损伤血管内皮,导致胆固醇和脂肪等物质在血管壁沉积,形成粥样斑块。

这些斑块逐渐增大,使血管腔狭窄,甚至堵塞,最终导致心肌缺血、坏死,引发心肌梗死。

例如,一个长期吸烟,高血压,高血脂的患者,其冠状动脉更容易发生粥样硬化,增加心梗风险。

据统计,冠心病是心梗的主要诱因,而冠心病的核心病理基础就是冠状动脉粥样硬化。

预防冠状动脉粥样硬化是预防心梗的关键,需要积极控制危险因素,例如戒烟限酒,低脂饮食,定期运动等。

许多研究也表明,积极控制血压和血脂,可以有效降低冠状动脉粥样硬化的发生发展,减少心梗的风险。

血栓形成:心梗的导火索

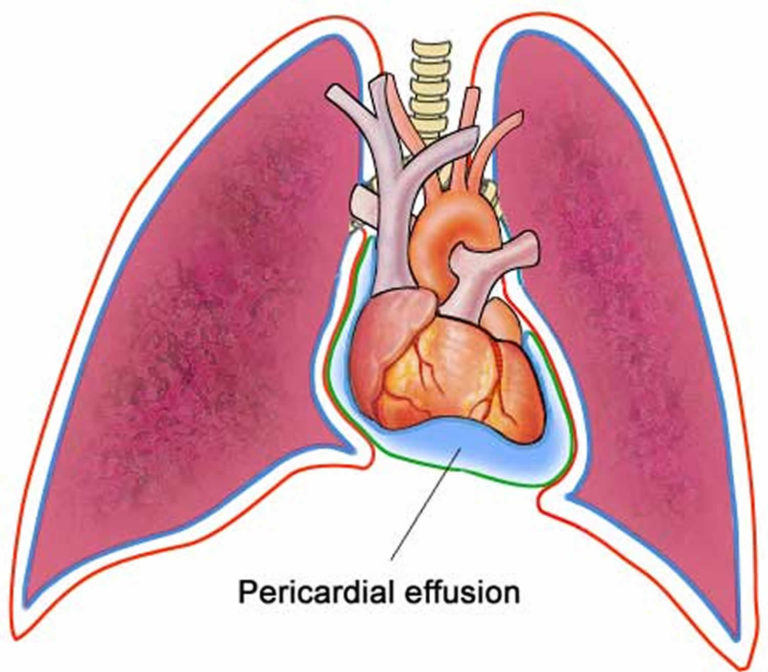

即使冠状动脉狭窄,也不一定会立即引发心梗。

血栓的形成是心梗发生的另一个关键环节。

当冠状动脉粥样硬化斑块破裂时,会暴露出富含凝血因子的内膜,激活凝血系统,形成血栓。

这个血栓堵塞冠状动脉,导致心肌缺血、坏死,引发心梗。

例如,一个原本冠状动脉狭窄但稳定的患者,由于剧烈运动或情绪激动等因素,导致斑块破裂,形成血栓,最终发生急性心梗。

因此,除了控制冠状动脉粥样硬化外,还需要关注血栓的形成。

一些药物,例如阿司匹林,可以抑制血小板聚集,降低血栓形成的风险。

临床观察发现,很多急性心肌梗死患者是在情绪激动或剧烈活动之后发生的,这都与血栓的突然形成密切相关。

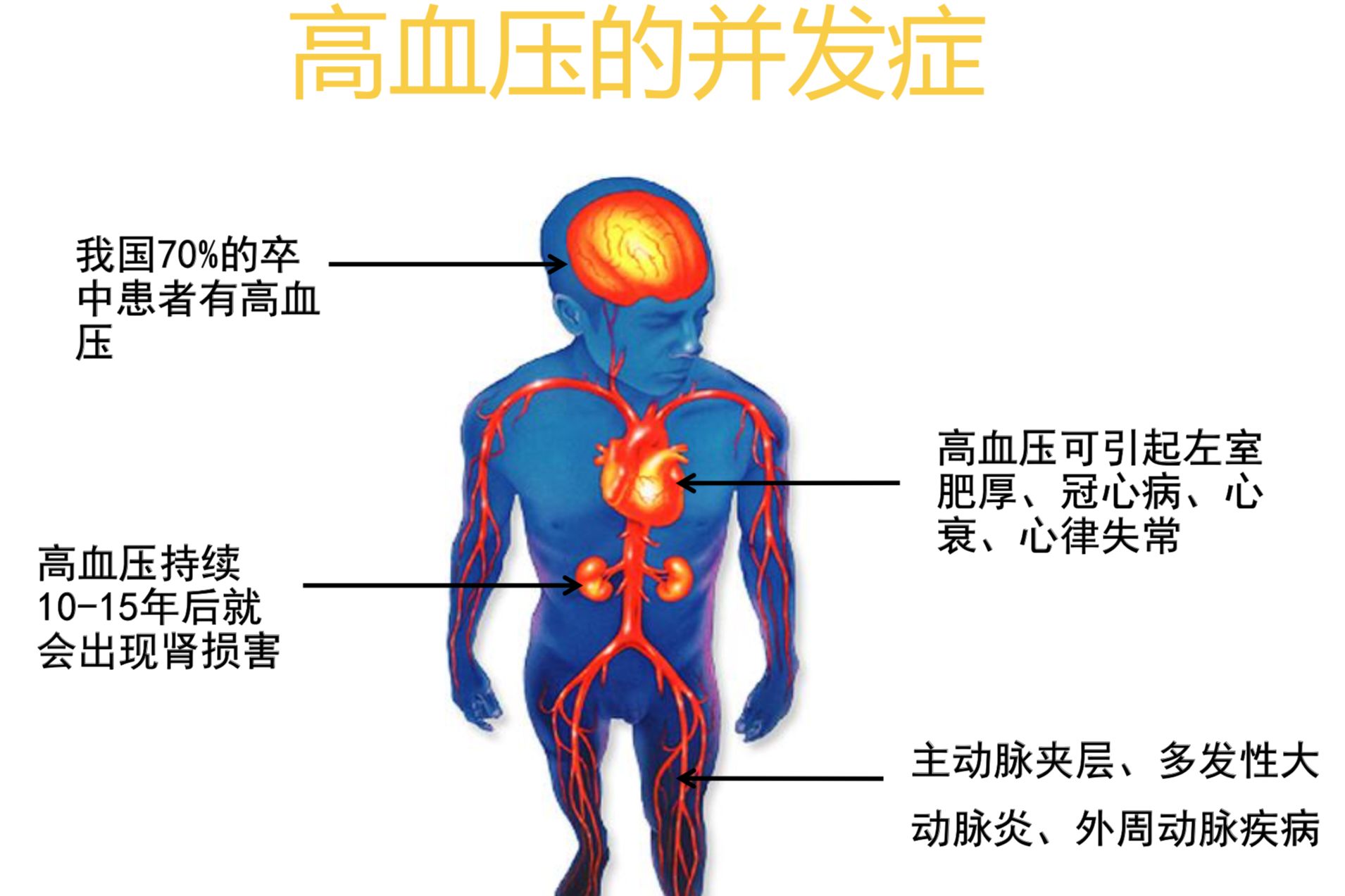

高血压、糖尿病等危险因素:心梗的帮凶

高血压和糖尿病是心梗的常见危险因素。

高血压会加速冠状动脉粥样硬化的发展,增加心梗的风险。

糖尿病患者更容易发生动脉硬化,血管内皮功能受损,更容易形成血栓。

此外,高血脂、肥胖、吸烟、家族史等也都是心梗的危险因素。

例如,一个患有高血压和糖尿病的肥胖中年男性,吸烟史长达20年,其发生心梗的风险显著高于普通人。

根据权威机构的数据显示,高血压和糖尿病患者发生心梗的风险显著高于正常人群。

控制血压、血糖、血脂,保持健康体重,戒烟限酒,是预防心梗的重要措施。

积极进行体育锻炼,保持身心健康,也能有效降低心梗的风险。

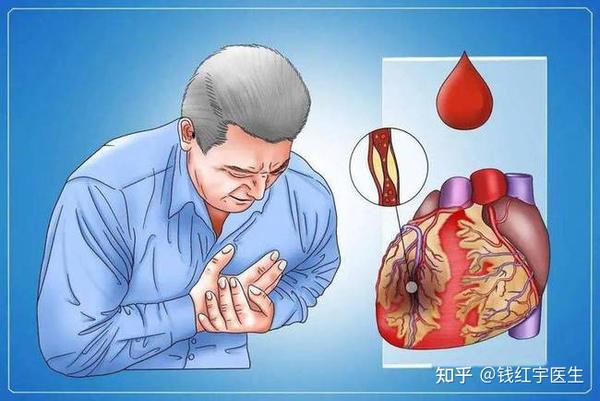

心梗的早期症状及急救措施

- 胸痛:这是心梗最常见的症状,常表现为剧烈压榨性胸痛,可放射到左肩、左臂、颈部等部位。

- 呼吸困难:心梗患者常伴有呼吸困难,甚至气促。

- 恶心呕吐:部分患者会出现恶心、呕吐等消化道症状。

- 大汗淋漓:心梗发作时,患者往往会出冷汗。

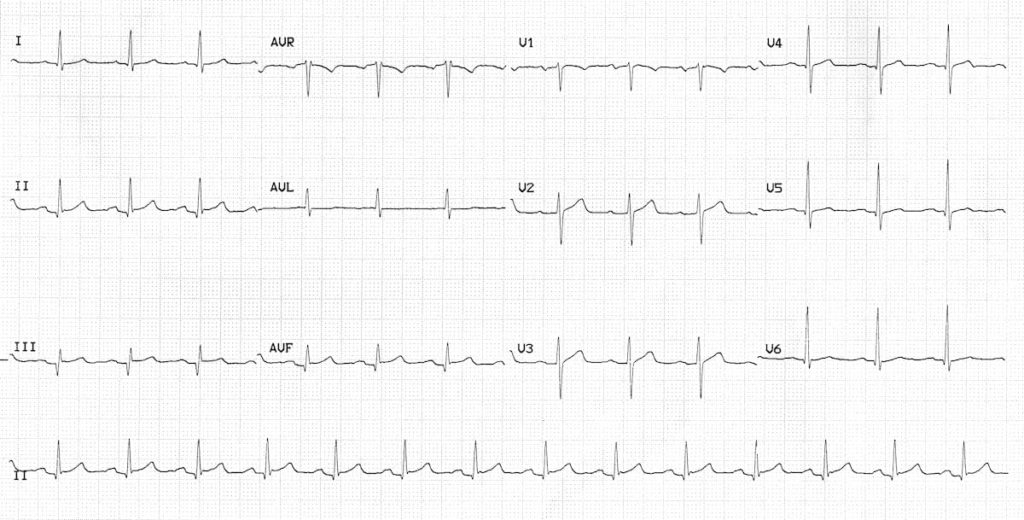

- 心慌气短:心律失常也是心梗的常见症状之一。

心梗的预防与治疗

心梗的预防重在控制危险因素。

保持健康的生活方式,包括均衡饮食、规律运动、戒烟限酒、控制体重等,是预防心梗的关键。

此外,定期进行体检,早期发现和治疗高血压、糖尿病、高血脂等危险因素,也能有效降低心梗的发生率。

一旦发生心梗,应立即拨打120急救电话,争取在黄金时间内进行治疗。

目前,常用的治疗方法包括溶栓治疗、支架植入等,这些治疗方法可以迅速恢复冠状动脉的血流,挽救心肌。

据研究表明,及时的治疗可以显著提高心梗患者的生存率。

有效的预防和及时的治疗是降低心梗死亡率的关键。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1