文化大革命是怎么回事?本文从运动起因、主要事件、社会影响和历史评价四个方面深入探讨了这场深刻影响中国历史的社会政治运动。文中分析了权力斗争和意识形态冲突是文革爆发的关键因素,并详细描述了红卫兵运动、政治斗争和社会动荡等主要事件。此外,文章还论述了文革对经济、教育、社会道德和思想观念的深远负面影响,并强调了从历史中汲取教训的重要性,以避免类似事件再次发生。

文化大革命的起因:权力斗争与意识形态冲突

文化大革命,简称文革,是发生在中国的一场政治和社会运动,持续时间约十年(1966-1976年)。这场运动的起因错综复杂,并非单一因素造成。

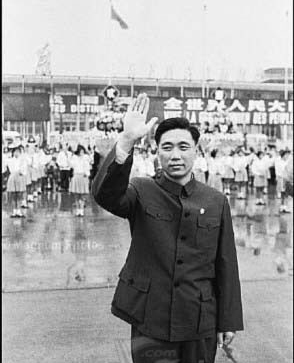

首先,权力斗争是重要因素之一。毛泽东在“文化大革命”前夕,对党内一些领导人的政治路线和政策措施不满,认为他们走资本主义道路,并对自己的权威构成挑战。为了巩固自身权力,清除异己,他利用这场运动来整肃党内反对派。

其次,意识形态冲突也是重要推手。毛泽东试图通过这场运动来清除所谓的“修正主义”思想,并重塑他心目中社会主义的理想国。他认为党内存在着反对社会主义的势力,这些势力需要被清除。这种激进的意识形态追求,驱动了他发起这场运动,并赋予其极强的煽动性和破坏性。

此外,当时的社会环境也为文革的爆发提供了土壤。由于经济发展缓慢以及社会矛盾累积,社会中存在着大量的怨气和不满。毛泽东巧妙地利用这些不满情绪,号召群众参与到运动中来,从而达到了控制和转移社会矛盾的目的。许多人,特别是年轻人,被煽动性的口号所吸引,参与到这场运动中,而他们对运动的实际目的和后果往往缺乏清晰的认识。

文化大革命的主要事件与特征:十年动乱的具体表现

文化大革命期间发生了一系列标志性事件,这些事件构成了这场运动的骨架,并深刻地影响了中国社会的面貌。

例如,1966年5月,毛泽东发表了《五・一六通知》,点燃了文革的导火索,标志着运动正式开始。随后,红卫兵运动兴起,学生们被组织起来,以造反的名义攻击党内和社会上的“走资派”和“反革命分子”。这场运动造成了广泛的社会动乱,许多人被批斗、迫害,甚至被杀害。

在文革期间,批判资产阶级思想成为运动的主要内容,各种书籍、艺术作品以及传统文化遭到批判和销毁,传统文化和价值观受到严重冲击。与此同时,个人崇拜盛行,毛泽东的肖像和语录被广泛宣传,他的思想被奉为圭臬。

文革期间的政治斗争异常激烈,党内各派系之间为了争夺权力展开残酷斗争。斗争不仅限于政治领域,也蔓延到社会生活的各个方面。全国范围内的社会秩序被严重破坏,经济发展停滞不前,人们的生活陷入了极度混乱。

文革的另一大特征是运动的极端性和暴力性。为了达到政治目的,各种暴力手段被广泛使用,批斗、游街、抄家等现象屡见不鲜。这些暴力行为不仅对受害者造成了巨大的身心伤害,也严重损害了社会伦理和道德秩序。

文化大革命的社会影响:十年动乱的深远后果

文化大革命对中国社会造成了深远的影响,其负面影响尤为突出。

首先,文革严重破坏了中国的经济发展。由于社会动荡和政治斗争,大量的资源被浪费,经济建设停滞不前。据统计,文革期间,中国的经济发展严重倒退,许多企业和工厂停产,农业生产也受到了严重影响,这为后来的经济发展带来了巨大的障碍。

其次,文革对教育事业造成了巨大破坏。许多学校停课,教师和学生被卷入政治斗争,正常的教学秩序被严重破坏。知识分子遭到迫害,文化传承中断,这使得中国的教育事业发展倒退了几十年,影响了几代人的教育水平。

再次,文革对社会道德和伦理秩序造成了严重破坏。由于暴力和动乱,社会秩序混乱,人与人之间的信任感严重下降。人际关系变得紧张,社会道德风尚败坏。

最后,文革还对中国人的思想观念产生了深远的影响。人们对权威的信任感降低,对政治的参与度下降。这使得人们更加注重个人利益,而忽视社会责任感,社会整体的精神状态受到负面影响。

文化大革命的历史评价与反思:汲取教训,面向未来

对文化大革命的历史评价历来存在争议,但其负面影响是毋庸置疑的。

许多历史学家认为,文化大革命是一场严重的政治错误,它给中国社会带来了巨大的灾难,造成了不可挽回的损失。这场运动严重破坏了社会秩序,摧毁了大量的文化遗产,也给无数人的生活带来了巨大的痛苦。

同时,对文化大革命进行反思,能够帮助我们更好地理解历史,避免重蹈覆辙。我们需要深入探讨这场运动的起因、过程以及后果,总结经验教训,完善政治体制,加强对权力的监督,以防止类似事件再次发生。

从文化大革命中汲取教训,对于建设社会主义现代化强国具有重要意义。在经济快速发展的当下,我们更要警惕极端主义和个人崇拜,维护社会稳定,促进经济发展,推动中华民族的伟大复兴。

总之,对文化大革命的历史评价必须基于客观事实和科学分析,避免情绪化的解读。只有正视历史、总结教训,才能更好地把握未来,建设更加美好的中国。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1