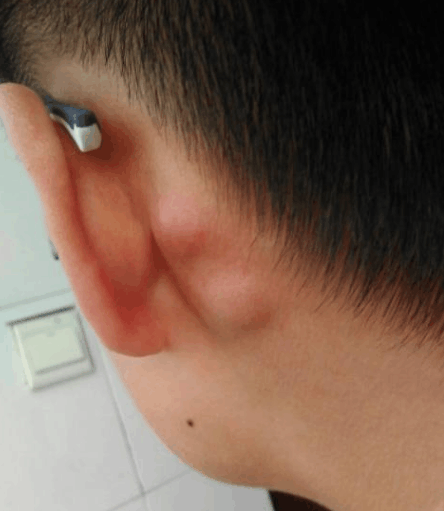

耳朵后面长个疙瘩,可能是淋巴结肿大、脂肪瘤、皮脂腺囊肿等多种原因引起。文章详细分析了这些原因,并提供了相应的应对方法及就医建议。出现耳后疙瘩应及时就医,避免延误治疗。根据疙瘩的特征及伴随症状,医生会进行诊断并提供个性化治疗方案,例如对于耳后淋巴结肿大,需观察是否由感染引起;对于脂肪瘤,则需考虑其大小及对生活的影响;皮脂腺囊肿则需注意是否发生感染。

淋巴结肿大:耳朵后面疙瘩最常见的原因

耳朵后面出现疙瘩,最常见的原因是淋巴结肿大。我们的耳后区域分布着丰富的淋巴结,它们是人体免疫系统的重要组成部分,负责过滤体内的病毒和细菌。当人体出现感染或炎症反应时,例如感冒、扁桃体炎、口腔溃疡等,耳后的淋巴结可能会肿大,摸起来质地柔软,有时会有轻微疼痛。

这种情况下,疙瘩通常会随着感染的消退而逐渐缩小消失。但如果淋巴结肿大持续时间较长,或伴有其他症状,如高烧、乏力、体重下降等,则应及时就医,排除更严重的疾病,例如淋巴瘤等。许多人因感冒引起淋巴结肿大,几天后自行消退,无需特殊处理。但如果持续肿大,或出现其他症状,则需要及时就医。

例如,一位朋友曾因反复的咽喉感染导致耳后淋巴结持续肿大,经医生诊断为慢性咽炎,通过抗炎治疗后症状逐渐缓解。这说明,及时的就医诊断,对于处理淋巴结肿大至关重要。

脂肪瘤:良性肿瘤,多见于成年人

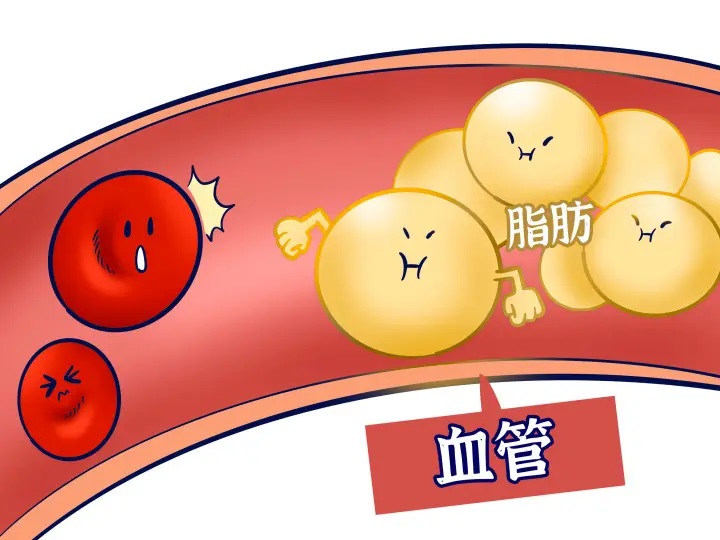

除了淋巴结肿大,耳朵后面长疙瘩还可能是脂肪瘤。脂肪瘤是一种良性肿瘤,主要由脂肪细胞构成,摸起来通常质地柔软,边界清晰,移动性较好,一般不会引起疼痛。脂肪瘤的发生原因目前尚不明确,可能与遗传因素、内分泌紊乱等有关。

脂肪瘤的生长速度通常比较缓慢,对健康的影响相对较小,但如果脂肪瘤体积较大,或影响到美观,或出现疼痛等症状,可以考虑手术切除。需要注意的是,并非所有耳后脂肪瘤都需要手术切除,医生会根据具体情况作出判断。

很多时候,即使是体积较大的脂肪瘤,如果患者没有不适,医生也会建议定期观察,而不会立即手术。而一些体积较小、不影响美观的脂肪瘤,则无需治疗。这体现了医生在处理脂肪瘤问题上的谨慎和个体化诊疗原则。

皮脂腺囊肿:皮肤附属器疾病,需要谨慎处理

皮脂腺囊肿也是耳朵后面长疙瘩的可能原因之一。皮脂腺囊肿是由于皮脂腺导管阻塞,导致皮脂腺分泌物潴留而形成的囊肿。皮脂腺囊肿通常呈圆形或椭圆形,边界清楚,质地柔软或略硬,有时可能会有轻微疼痛或触痛。

皮脂腺囊肿通常不需要特殊治疗,但如果囊肿发生感染,出现红肿、疼痛等症状,则需要及时就医,医生可能会进行切开引流或其他手术治疗。此外,如果皮脂腺囊肿影响到美观,或者反复出现感染,也可以考虑手术切除。

据一些皮肤科医生的经验,许多皮脂腺囊肿患者最初并未在意,直到感染或囊肿增大后才就医,这警示我们对于耳后出现的任何异常疙瘩,都要提高警惕,尽早发现尽早治疗。

其他原因及就医建议

除了以上几种常见原因,耳朵后面长疙瘩还可能是其他一些疾病引起的,例如:毛囊炎、汗腺炎、神经纤维瘤等。这些疾病的症状和治疗方法各不相同,需要医生进行详细的检查和诊断才能确定。

总而言之,如果在耳朵后面发现疙瘩,不要掉以轻心,建议及时咨询医生,进行专业的诊断和治疗。医生会根据你的具体情况,包括疙瘩的大小、质地、颜色、有无疼痛等,判断其病因,并制定相应的治疗方案。切勿自行用药或处理,以免延误病情。

根据经验,一些患者在发现疙瘩后,会自行尝试一些偏方或外用药膏,结果非但没有改善,反而加重了病情,最终不得不寻求专业医生的帮助。因此,及时就医是关键。

预防措施:保持良好的卫生习惯

预防耳朵后面长疙瘩的关键在于保持良好的卫生习惯。

首先,要保持耳后皮肤的清洁干燥,避免污垢和细菌的滋生。经常清洁耳后皮肤,可以使用温和的肥皂和清水清洗,避免使用刺激性强的清洁产品。

其次,要注意避免用手触摸或挤压耳后的疙瘩,以免引起感染或损伤。

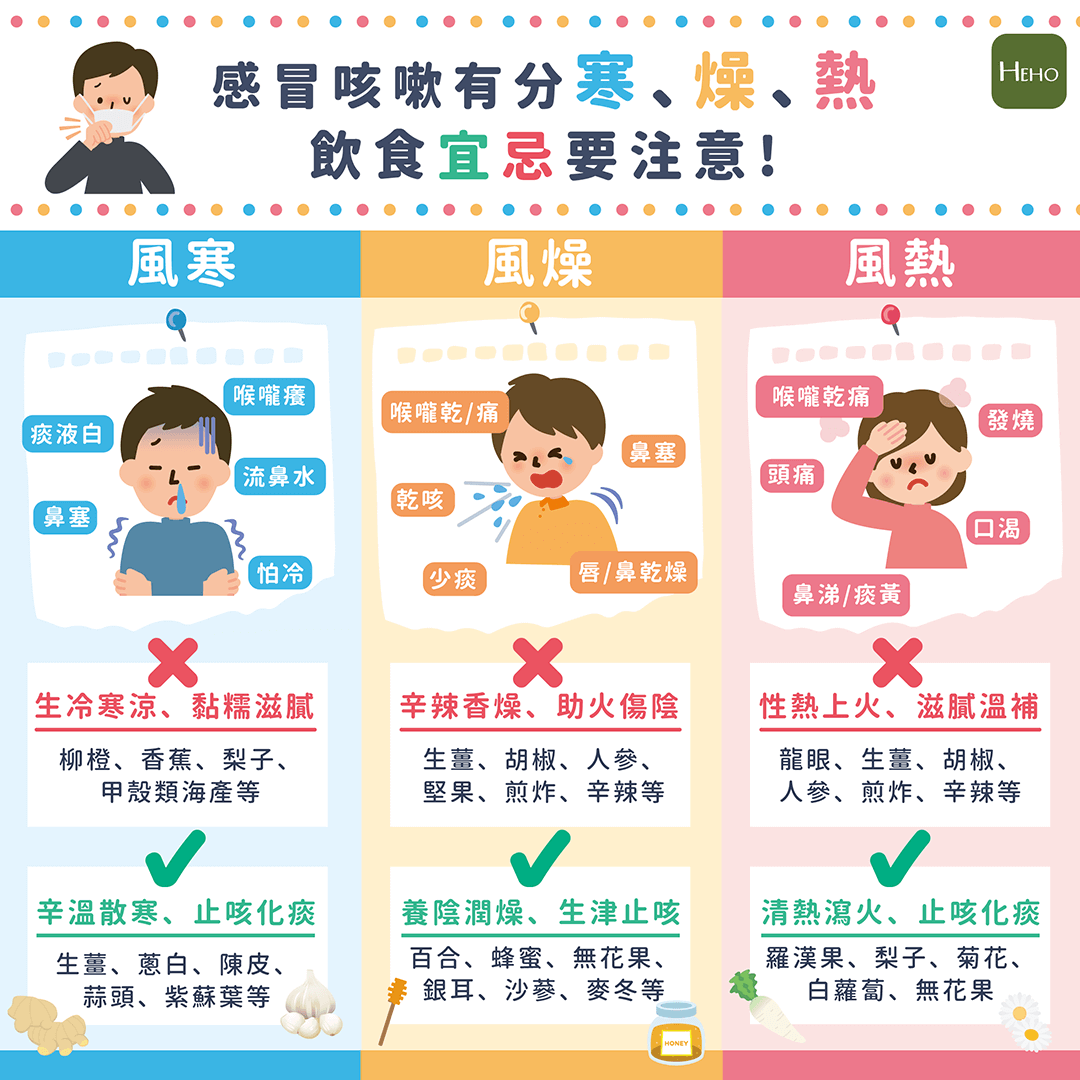

最后,要增强自身免疫力,避免感染,这可以通过健康饮食、规律作息、适当运动等方式来实现。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1