本文深入探讨了焦虑的成因、症状及应对策略,从心理机制、生理表现、应对方法等多个角度进行了全面的分析,并结合实际案例进行了阐述。文章强调了及早识别焦虑症状、寻求专业帮助的重要性,以及通过认知行为疗法、放松技巧等方法有效缓解焦虑,并提出预防措施,旨在帮助读者更好地理解和应对焦虑,拥有健康的心理状态。

焦虑的根源:探究焦虑产生的内在机制

焦虑,如同挥之不去的阴霾,笼罩着越来越多人的生活。

它并非简单的坏情绪,而是复杂的心理状态,其根源常常深埋于个体的身心体验和生活环境之中。

从心理学的角度来看,焦虑的产生与个体的认知模式、人格特质、早期经历等密切相关。

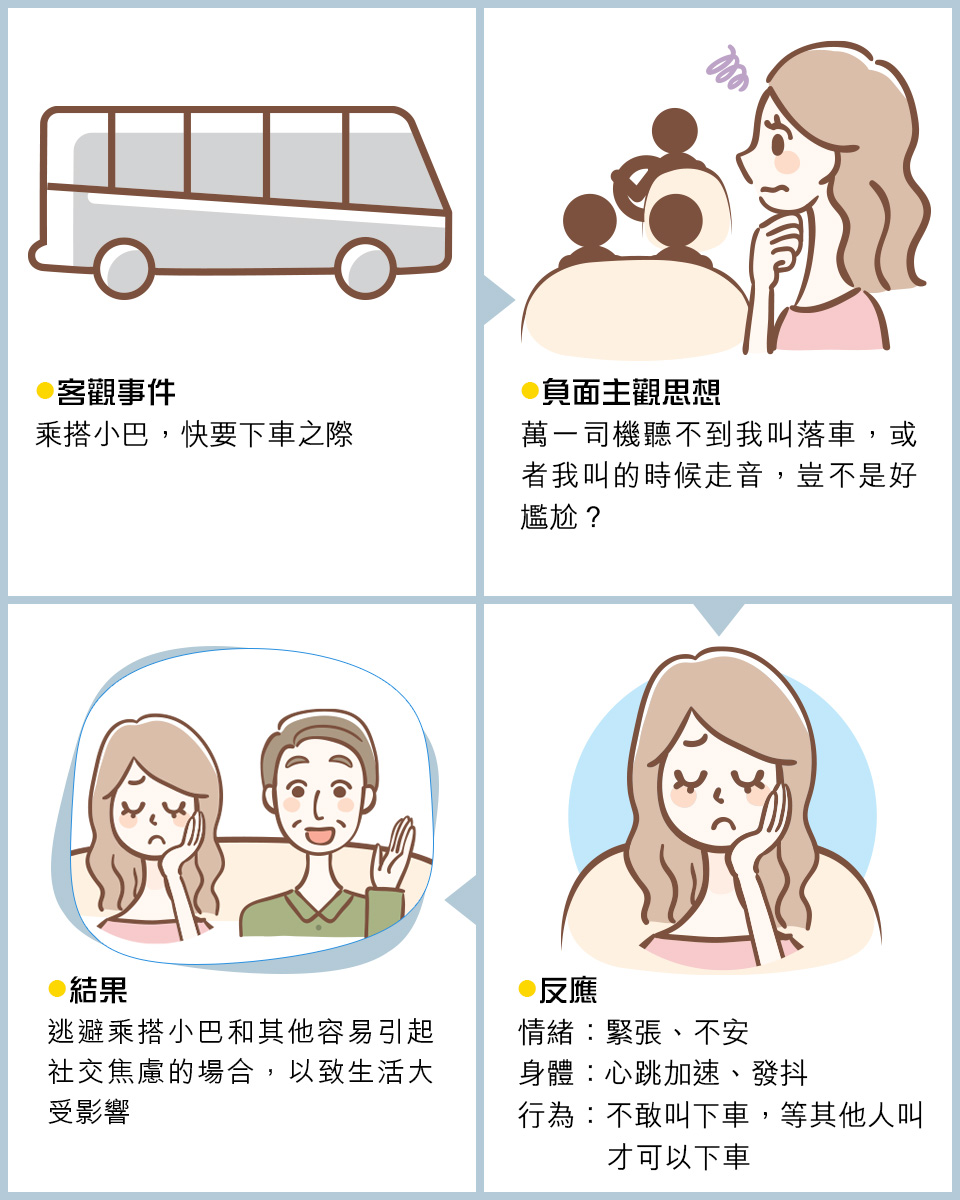

例如,具有负性认知模式的人更容易放大负面事件的影响,从而引发焦虑。

而一些人格特质,如神经质,也与焦虑易感性呈正相关。

此外,童年时期的创伤经历、家庭环境等,都可能对成年后的焦虑水平产生深远的影响。

根据国家卫健委发布的报告,中国成年人焦虑障碍患病率逐年上升,这与现代社会快节奏、高压力的生活方式密切相关。

工作压力、人际关系紧张、经济负担沉重等,都是导致焦虑的重要因素。

许多人长时间处在焦虑状态,甚至发展成焦虑症,严重影响生活质量。因此,了解焦虑的根源,是解决问题的首要步骤。

焦虑的症状表现:识别焦虑的蛛丝马迹

焦虑的症状表现多样,因人而异,但通常包括生理和心理两个层面。

生理层面症状包括心跳加速、呼吸急促、胸闷、出汗、头晕、胃肠不适等,严重者可能出现颤抖、肌肉紧张等。

例如,一位长期工作压力过大的白领,可能常常感到胸闷、心慌,甚至在公共场合出现突然的心悸,严重影响日常生活。

心理层面症状则包括过度担忧、紧张不安、难以集中注意力、睡眠障碍、易怒、烦躁等。

例如,一位面临考试的学生,可能持续担心考试失败,难以入睡,影响学习效率。

此外,焦虑还可能表现为回避行为,如避免社交场合、推迟或拒绝处理某些任务等。

值得注意的是,焦虑症状的严重程度和持续时间,是区分普通焦虑和焦虑症的关键。

如果焦虑症状持续时间较长(通常超过六个月),并且严重影响到日常生活和工作,则需要及时就医,寻求专业的帮助。

有效应对焦虑:实用方法与技巧

- 认知行为疗法 (CBT):通过识别并挑战不合理的负面想法来减轻焦虑。

- 放松技巧:练习深呼吸、冥想、瑜伽等方法来缓解生理紧张。

- 规律作息:保持充足的睡眠,规律的作息时间,有助于调节身心状态。

- 健康饮食:均衡饮食,避免过度摄入咖啡因、酒精等刺激性物质。

- 运动锻炼:适量的运动,可以有效释放压力,改善情绪。

- 寻求专业帮助:如果焦虑症状严重,应及时寻求专业心理咨询师或医生的帮助。

- 建立支持系统:与家人、朋友、同事建立良好的人际关系,获得情感支持。

焦虑的长期影响及预防措施:未雨绸缪,守护心理健康

长期处于焦虑状态,会对身心健康造成诸多负面影响。

轻则影响睡眠质量、工作效率和人际关系,重则可能引发其他心理疾病,如抑郁症、甚至引发身体疾病。

例如,长期焦虑会导致免疫力下降,增加患慢性疾病的风险。

因此,积极预防焦虑至关重要。

保持健康的生活方式,包括规律的作息、均衡的饮食、适量的运动等,是预防焦虑的基础。

此外,学习一些放松技巧,如深呼吸、冥想等,能够有效缓解压力。

培养积极乐观的心态,学会有效地处理压力和冲突,也是预防焦虑的重要途径。

值得一提的是,提升自身的心理承受能力,通过阅读心理学书籍或参加相关课程来学习自我调节技巧,也是一个有效的预防方法。

对于那些已经出现焦虑症状的人,及早就医寻求专业的帮助是至关重要的。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1