支原体肺炎是由肺炎支原体引起的肺炎,主要通过飞沫传播。本文详细阐述了支原体肺炎的致病机制,包括感染途径、易感人群、临床表现以及预防措施,如保持良好卫生习惯、避免接触感染源、增强免疫力等。 了解支原体肺炎是怎么引起的,有助于我们更好地预防和控制这种疾病,特别是针对儿童支原体肺炎和支原体肺炎的传播方式等长尾关键词进行深入分析,更有助于提升公众的健康意识。

支原体肺炎的病原体:解开感染之谜

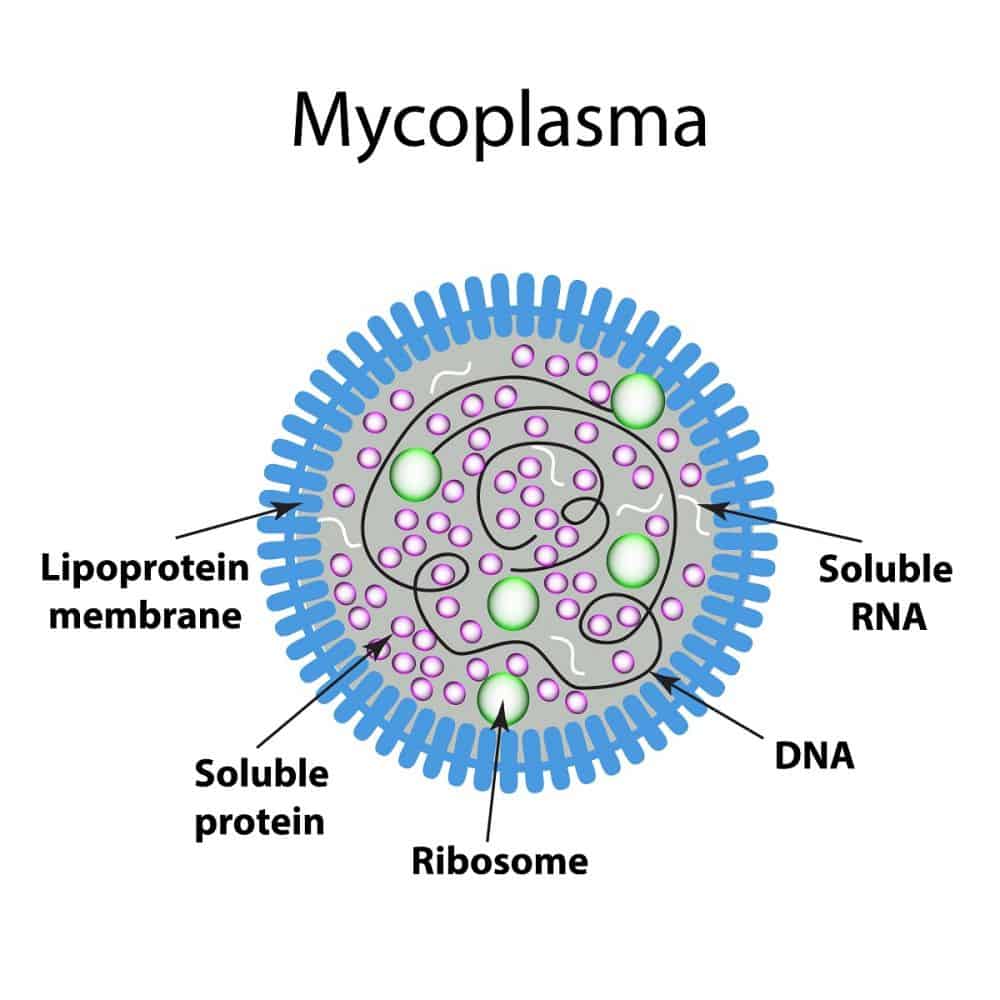

支原体肺炎,顾名思义,是由支原体感染引起的肺炎。与其他类型的肺炎不同,它并非由细菌或病毒引起,而是由一种缺乏细胞壁的微生物——支原体感染所致。最常见的致病支原体是肺炎支原体 (Mycoplasma pneumoniae)。

肺炎支原体通过飞沫传播,当患者咳嗽或打喷嚏时,含有支原体的飞沫会散播到空气中,其他人吸入这些飞沫后便可能被感染。这种传播方式使得支原体肺炎在人群中更容易传播,尤其是在人口密集的场所,如学校、幼儿园和集体宿舍等。

值得注意的是,肺炎支原体感染并非总是导致肺炎。有些感染者可能仅表现为轻微的上呼吸道症状,如咽喉痛、咳嗽等,而有些感染者则可能发展为严重的肺炎,甚至危及生命。感染后是否发展为肺炎,与患者自身的免疫力、年龄以及感染的剂量等因素密切相关。例如,免疫力低下的人群,如老年人、婴幼儿以及患有慢性疾病的人群更容易发展为重症肺炎。

据相关研究表明,肺炎支原体感染的潜伏期通常为1-3周,症状出现前患者就已经具有传染性,这增加了疫情控制的难度。

支原体肺炎的感染途径与易感人群分析

支原体肺炎的传播主要通过飞沫传播,这与流感病毒的传播方式类似。当感染者咳嗽、打喷嚏或说话时,含有肺炎支原体的飞沫会喷洒到空气中,其他人吸入这些飞沫后,支原体便会侵入呼吸道黏膜,引发感染。

此外,支原体肺炎还可能通过接触传播,例如接触被支原体污染的物品。但与飞沫传播相比,接触传播的效率较低。

并非所有接触到肺炎支原体的人都会发病。一些人群更容易受到感染,例如:免疫功能低下者(如老年人、婴幼儿、肿瘤患者);患有慢性呼吸系统疾病者;长期服用免疫抑制剂者。这些人群的抵抗力较弱,更容易被支原体感染并发展成肺炎。

一些研究表明,在学龄儿童和青少年中,支原体肺炎的发病率相对较高。这可能是由于该年龄段人群聚集性较高,且免疫系统尚未完全发育成熟。

支原体肺炎的临床表现:症状识别与鉴别诊断

支原体肺炎的临床表现多样化,并非所有患者都具有典型的肺炎症状。一些患者可能仅表现为轻微的上呼吸道感染症状,例如:干咳、低热、咽喉痛、头痛、乏力等。

而另一些患者则可能出现较为严重的肺炎症状,例如:剧烈咳嗽、咳痰(痰液可能为黏液性或粘液脓性)、高热、呼吸困难、胸痛等。

由于支原体肺炎的症状与其他呼吸系统疾病相似,因此需要进行一些辅助检查来进行鉴别诊断,例如:胸部X线检查、血常规检查、支原体抗体检测等。胸部X线检查可以显示肺部病变的情况,血常规检查可以评估感染的严重程度,而支原体抗体检测则可以直接检测肺炎支原体的感染情况。

在临床实践中,医生会根据患者的症状、体征以及辅助检查结果,综合判断是否为支原体肺炎。及时的诊断和治疗对于控制病情发展、减少并发症至关重要。

值得注意的是,部分患者可能出现非特异性症状,如皮疹、关节痛等,这些症状增加了诊断的难度,需要医生仔细分析患者的病史和临床表现。

支原体肺炎的预防与控制:守护呼吸健康

预防支原体肺炎的关键在于切断传播途径,避免接触感染源。以下是一些有效的预防措施:

1. 保持良好的个人卫生习惯:勤洗手、避免用手触摸口鼻眼,在咳嗽或打喷嚏时用纸巾或肘部遮挡口鼻。

2. 加强通风换气:在室内保持良好的通风,尤其是在人口密集的场所。

3. 避免前往人口密集的场所:在支原体肺炎高发季节,尽量减少前往人群聚集的场所。

4. 加强身体锻炼,提高自身免疫力:良好的体质是预防支原体肺炎的关键。

5. 及时治疗上呼吸道感染:如果出现上呼吸道感染症状,应及时就医治疗,避免病情加重。

对于已经感染支原体肺炎的患者,应及时就医,在医生的指导下进行治疗。目前,抗生素治疗是治疗支原体肺炎的主要手段,但需要注意的是,并非所有抗生素对支原体都有效,应选择合适的抗生素进行治疗,并遵医嘱完成疗程。

根据卫生部门的指导,在疫情暴发时,可能需要采取一些公共卫生干预措施,如隔离患者、消毒环境等,以控制疫情的蔓延。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1