血小板低了怎么办?这篇文章详细解释了血小板减少症的成因、诊断、治疗和预防措施,包括免疫性血小板减少性紫癜、病毒感染等常见原因,以及相应的治疗方案和生活调理建议。文章强调了及早诊断和治疗的重要性,并指出血小板减少症可能带来的风险与挑战,以及改善患者生活质量的关键。了解血小板减少症,做好预防和保健,才能更好地维护自身健康。

血小板减少症的成因:了解低血小板的根源

血小板低,医学上称为血小板减少症,是指血液中血小板数量低于正常值(通常为100-300×10⁹/L)。导致血小板减少的原因多种多样,大致可分为以下几类:

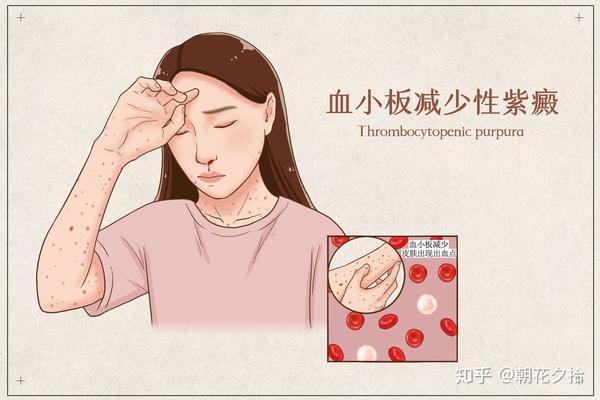

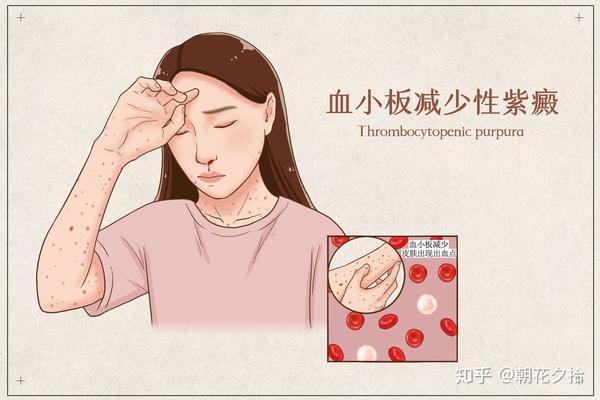

首先,自身免疫性疾病是常见原因之一。例如,免疫性血小板减少性紫癜(ITP)就是一种自身免疫性疾病,患者的免疫系统会错误地攻击并破坏血小板,导致血小板数量减少。据相关研究表明,ITP是成年人特发性血小板减少症最常见的原因。

其次,某些病毒感染也会引起血小板减少。例如,一些病毒感染(如病毒性肝炎、巨细胞病毒感染等)会损害骨髓,从而影响血小板的生成。根据临床观察,病毒感染后出现血小板减少的情况较为常见。

此外,一些药物也可能引起血小板减少。例如,一些抗生素、抗癫痫药物等都可能具有骨髓抑制的副作用,从而导致血小板减少。因此,在服用药物时,务必仔细阅读说明书,并遵医嘱服用。

另外,一些血液系统疾病,例如急性白血病、骨髓增生异常综合征等,也会导致血小板减少。这些疾病通常伴随其他症状,如贫血、出血等。因此,需要进行全面的血液检查才能确诊。

最后,一些罕见的遗传性疾病也会导致血小板减少。这些疾病通常具有家族遗传性,需要进行基因检测才能确诊。

血小板低了怎么办:诊断与治疗策略

发现血小板数量偏低后,及时就医进行诊断至关重要。医生会根据患者的症状、病史和体检结果,进行全面的血液检查,包括血常规、骨髓穿刺等。这些检查能够帮助医生确定血小板减少的原因,并制定相应的治疗方案。

针对不同原因导致的血小板减少,治疗方法也不尽相同。例如,对于ITP患者,治疗方法可能包括糖皮质激素、免疫球蛋白以及脾脏切除等。而对于由药物引起的出血,则需要停用相关药物。 对于病毒感染导致的血小板减少,通常需要抗病毒治疗。

在治疗过程中,医生会根据患者的病情和治疗效果,调整治疗方案。一些患者可能需要长期治疗,而另一些患者则可能在短期内恢复正常。在治疗期间,患者需要密切关注自身状况,并定期复查。 根据临床经验,积极配合医生的治疗,能够有效控制病情,改善患者的生活质量。

需要注意的是,血小板减少症的治疗是一个复杂的过程,需要根据具体情况制定个性化方案。患者应积极与医生沟通,了解自己的病情,并积极配合治疗。切勿自行用药或停药,以免延误治疗时机。

日常生活调理:预防血小板减少的保健措施

除了积极的医疗干预,日常生活中的一些保健措施也能帮助预防和缓解血小板减少。

首先,保持良好的生活习惯非常重要。规律的作息时间、充足的睡眠和适当的运动,都能增强机体的免疫力,降低患病风险。根据相关研究显示,均衡的营养摄入对提高免疫力也至关重要。

其次,合理的饮食也是关键。应该多吃富含维生素、蛋白质和矿物质的食物,例如新鲜蔬菜水果、瘦肉、豆类等,避免暴饮暴食或偏食。一些富含叶酸和维生素B12的食物,尤其对血细胞生成有益。

此外,保持积极乐观的心态也能增强免疫力,有助于身体康复。压力过大可能会削弱免疫系统,增加患病风险。所以,应学习减压技巧,例如瑜伽、太极拳等,保持身心健康。

最后,定期进行体检也很重要,尤其是有血小板减少症家族史的人群。及早发现问题,及时治疗,能有效降低疾病的危害。

血小板低带来的风险及挑战:认识潜在的危害

血小板减少症的主要风险是出血倾向增加。轻度血小板减少可能无明显症状,但当血小板数量严重减少时,患者可能出现皮肤瘀点、紫癜、鼻出血、牙龈出血等症状。严重时,还可能出现消化道出血、颅内出血等危及生命的并发症。 根据临床数据,血小板数量越低,出血风险越高。

此外,血小板减少症的诊断和治疗也面临一些挑战。首先,血小板减少症的原因多样,诊断相对复杂,需要进行全面的检查才能确诊。其次,部分血小板减少症的治疗效果不理想,需要长期治疗和随访。

最后,血小板减少症的治疗费用较高,一些罕见疾病的治疗费用更是昂贵,给患者带来巨大的经济压力。因此,加强血小板减少症的研究,研发更有效的治疗手段以及提高医疗保障,减轻患者的经济负担,至关重要。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1