本文详细介绍了耗电量的计算方法,涵盖家用电器和工业设备等不同场景,并分析了影响耗电量的多种因素以及节能策略。文章还探讨了耗电量计算的未来发展趋势,强调了智能化和精准化的重要性,以及如何通过技术手段提升能源利用效率,降低用电成本,最终实现节能减排的目标。了解家用电器耗电量计算、工业设备耗电量计算等方法,有助于我们更好地管理能源,为绿色低碳生活贡献一份力量。

家用电器耗电量计算:功率、时间是关键

计算家用电器耗电量最基本的方法是:耗电量(千瓦时)= 功率(千瓦)× 使用时间(小时)。

例如,一台1000W(1千瓦)的空调运行3小时,耗电量为1千瓦×3小时=3千瓦时。

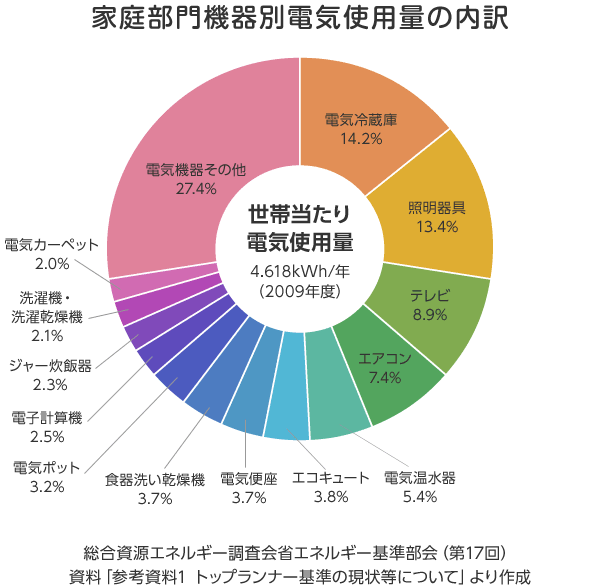

需要注意的是,不同电器的功率差异很大,例如冰箱的功率一般在100W左右,而空调则可以达到1500W甚至更高。因此,了解电器的额定功率非常重要,通常可以在电器铭牌上找到。

除了额定功率,实际耗电量还会受到使用环境、使用习惯等因素的影响。例如,空调在高温高湿环境下的耗电量会比在低温低湿环境下更高;频繁开关空调也会增加耗电量。

许多家用电器,如冰箱、洗衣机,其功率并非恒定不变,而是根据工作状态而变化。因此,以上计算公式仅适用于功率相对恒定的电器,对于功率变化的电器,需要更复杂的计算方法,甚至需要借助专业仪器进行测量。

此外,一些智能电器会提供更精确的用电数据,可以通过电器自身显示或配套APP查看,方便用户对用电量进行监控和管理。

工业设备耗电量计算:考虑效率和负载因素

工业设备的耗电量计算比家用电器更为复杂,需要考虑设备的效率、负载率以及运行时间等多种因素。

一般来说,工业设备的耗电量计算公式可以表示为:耗电量 = 功率 × 负载率 × 运行时间。其中,负载率是指设备实际负荷占额定负荷的比例。

例如,一台额定功率为100千瓦的电机,实际负载率为80%,运行10小时,则耗电量为100千瓦×80%×10小时=800千瓦时。

此外,工业设备的效率也对耗电量有很大影响。效率高的设备能够在同样的工作量下消耗更少的电能。

对于一些复杂的工业设备,例如变频器驱动电机,其耗电量计算需要考虑更多参数,例如电机转速、扭矩等。因此,精确计算工业设备的耗电量通常需要借助专业的电能计量仪表以及专业的计算软件。

在工业生产中,有效的能耗管理非常重要,可以通过技术改造、优化工艺流程等手段降低能耗,从而降低生产成本,并减少碳排放。

不同场景下耗电量计算方法的对比

- 家用电器:主要依据额定功率和使用时间计算,方法相对简单。

- 工业设备:需要考虑负载率、效率、运行工况等多种因素,计算方法相对复杂。

- 数据中心:服务器、网络设备等耗电量巨大,需要综合考虑多种因素,并借助专业工具进行计算。

- 电动汽车:耗电量与行驶里程、速度、路况等因素密切相关,计算方法也比较复杂。

- 公共照明:照明灯具的耗电量与功率、亮度、使用时间等因素有关,计算方法相对简单,但需考虑整体能源管理。

影响耗电量的因素及节能策略

除了功率和时间,还有很多因素会影响电器的实际耗电量。

例如,环境温度、电器老化程度、电压波动等都会对耗电量产生影响。高温环境下,空调的耗电量会明显增加;老化的电器效率降低,耗电量也会增加;电压波动则可能导致电器效率下降甚至损坏。

节能方面,国家也出台了很多政策和措施,鼓励企业和个人节约用电。

一些具体的节能措施包括:选择节能型电器,提高电器使用效率;合理安排用电时间,错峰用电;定期维护电器,延长使用寿命;养成良好的用电习惯,例如随手关灯、拔掉电源等。

根据相关研究表明,采用这些节能措施可以有效降低家庭和企业的用电成本,并减少碳排放,对环境保护具有积极意义。

耗电量计算的未来发展趋势:智能化与精准化

随着物联网、大数据、人工智能等技术的不断发展,耗电量计算的未来发展趋势将更加智能化和精准化。

未来,智能电表和智能家居系统将能够更精确地记录和分析各种电器的用电数据,为用户提供更精细化的用电管理服务。

同时,基于大数据的能耗预测模型将能够更好地预测未来的用电需求,帮助企业和个人更有效地规划用电,减少浪费。

此外,人工智能技术也将在能耗管理中发挥越来越重要的作用,例如通过机器学习技术优化电网调度,提高能源利用效率;通过人工智能算法识别和预测异常用电行为,及时发现和解决潜在的用电安全问题。

总而言之,耗电量计算技术正在朝着更智能化、精准化、高效化的方向发展,这将为实现节能减排,构建绿色低碳社会提供重要的技术支撑。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1