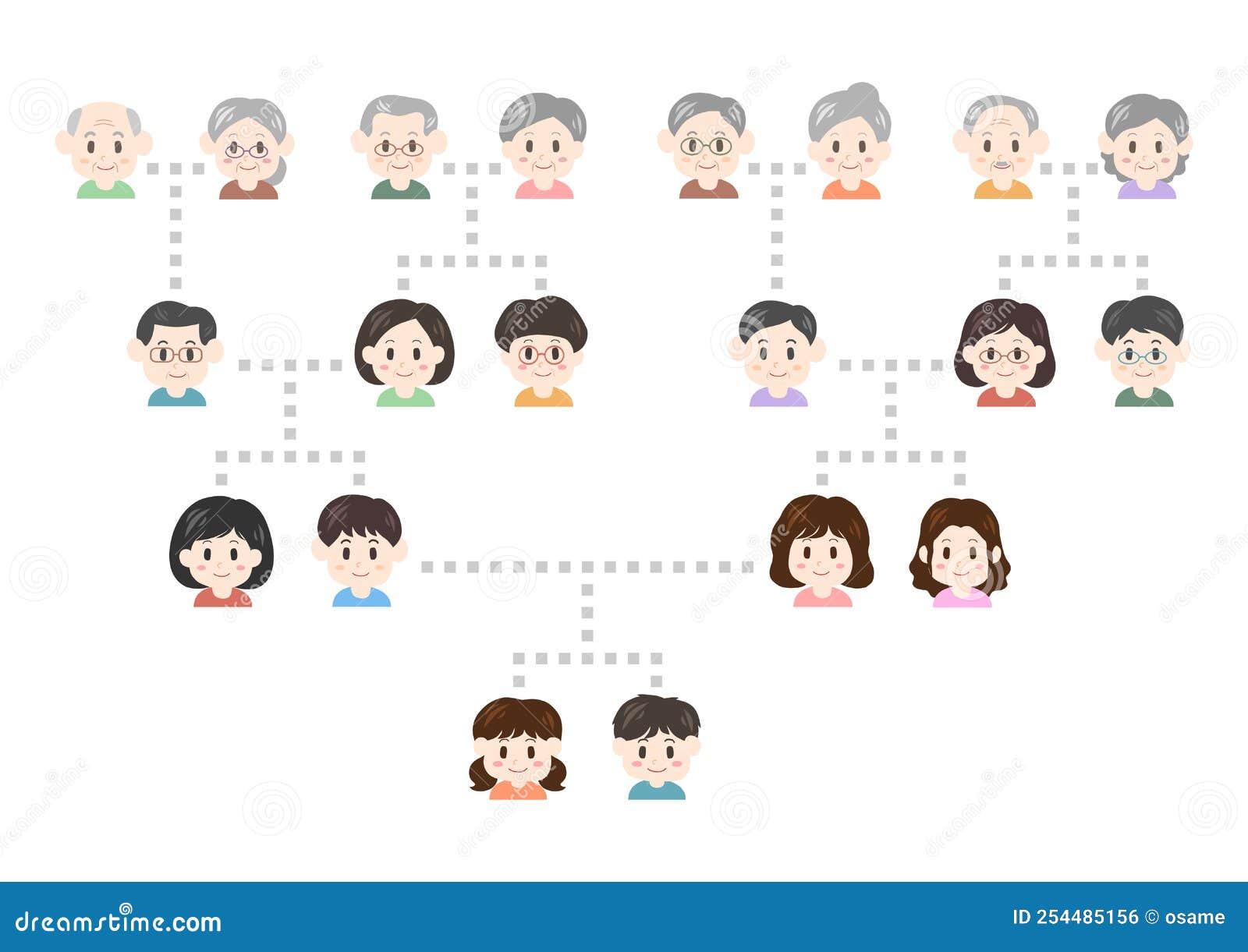

本文深入探讨了妹妹的儿子该如何称呼,从传统称呼“外甥”到现代称呼方式的演变,分析了不同称呼背后的文化内涵和人际关系影响。文章指出,选择合适的称呼需要根据具体情况权衡利弊,既要考虑正式性,又要顾及亲密性和适用性。未来称呼趋势将更加多元化,更加尊重个体情感和亲子关系的平等。

传统称呼与现代称呼的对比

在传统的中国家庭观念中,长辈对于晚辈的称呼往往有着严格的规范,这与宗法制度和家族观念密切相关。过去,人们普遍使用"外甥"来称呼妹妹的儿子。这是一个简洁明了,并且在大多数家庭中被广泛接受的称呼。

然而,随着时代的发展和观念的转变,人们对称呼的认知也发生了变化。现代社会,家庭结构更加多元化,亲子关系也更加平等,因此,除了沿用传统的"外甥",一些家庭也开始使用更亲昵、更现代化的称呼。例如,一些家庭会直接称呼其为名字,或者加上一些亲昵的称呼,例如"小宝"、"乖乖"等。这种称呼方式更加灵活,也更能体现家庭成员之间的亲密关系。

这种变化也反映了社会文化的发展和人们观念的转变。过去,长幼有序的传统观念较为严格,称呼也更具等级性;而现在,人们更注重个体情感的表达和人际关系的和谐。

例如,在一些南方地区,可能还会出现一些更具地方特色的称呼,这与当地的风俗习惯密切相关。而北方地区,则可能更偏向于使用简洁明了的称呼,例如"外甥"。这些称呼方式的多样性,也体现了中国文化的丰富性和包容性。

不同称呼方式的优缺点分析

称呼的选取,往往会影响到家庭成员之间的情感交流。使用"外甥"这一传统称呼,其优点在于规范、正式、易于理解,能够准确地表达亲属关系,避免歧义。但其缺点在于,显得较为生疏,缺乏亲近感,尤其是在面对年幼的孩子时,可能会显得有些距离感。

而使用一些亲昵的称呼,例如小名或者一些带有爱称的称呼,优点在于能够拉近彼此之间的距离,增进亲情,让孩子感受到长辈的关爱。然而,缺点在于不够正式,可能会在一些正式场合显得不合适,也可能因为缺乏统一的标准而造成称呼上的混乱。

此外,还有一些家庭会根据孩子与自己的关系亲疏程度来选择不同的称呼方式,这体现了人际交往中的微妙之处。因此,选择合适的称呼,需要根据具体情况进行权衡,既要考虑称呼的正式性,又要考虑其亲密性和适用性。

例如,在家庭聚会等正式场合,使用"外甥"较为合适;而在日常生活中,则可以使用一些更亲昵的称呼。这种灵活的称呼方式,可以更好地适应不同的场合和情境。

称呼背后的人际关系与文化内涵

称呼看似简单,实则蕴含着丰富的人际关系和文化内涵。在传统的中国文化中,称呼是人际交往中非常重要的一个方面,它反映了社会地位、家族关系、以及人们之间的亲疏远近。

称呼妹妹的儿子为"外甥",体现了中国传统社会中长幼有序、尊卑有别的伦理观念。这不仅仅是一个简单的称呼,更是一种社会规范和文化传承。

而现代社会,人们更注重个体情感的表达和人际关系的和谐,因此,称呼方式也更加多元化。一些家庭开始使用更亲昵、更现代化的称呼,这反映了社会文化的发展和人们观念的转变。

例如,一些家庭会根据孩子的性格特点,选择不同的称呼方式。如果孩子性格活泼开朗,可能会使用一些更亲昵的称呼;如果孩子性格内向沉静,则可能会使用一些更正式的称呼。这体现了人们在人际交往中对个体差异的尊重和包容。

从称呼的变迁中,我们可以看到社会文化变迁的轨迹,以及人们观念的转变。称呼背后蕴含着丰富的社会学、文化学意义,值得我们深入研究和探讨。

未来称呼趋势及建议

- 称呼方式将更加多元化,更加注重个体情感的表达。

- 亲子关系将更加平等,长辈对晚辈的称呼将更加尊重孩子的意愿。

- 新兴的称呼方式将不断涌现,并逐渐被人们接受。

- 不同地域、不同家庭的称呼习惯将持续存在,体现了中国文化的丰富性和包容性。

- 在选择称呼时,应根据具体的场合和情境进行选择,既要考虑正式性,又要考虑亲密性和适用性。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1