哮喘病是怎么引起的?本文从遗传、环境和免疫反应三个方面深入探讨了哮喘的致病机制,并对哮喘的诊断、治疗、预防和未来展望进行了阐述。文章指出,哮喘的发生是遗传因素、环境因素和免疫反应复杂相互作用的结果,过敏原、空气污染和感染等环境因素,以及机体免疫系统对过敏原的过度反应,都可能诱发或加重哮喘。了解哮喘病的致病机制,有助于我们采取有效的预防和治疗措施,改善哮喘患者的生活质量。

遗传因素在哮喘病发病中的作用

哮喘是一种复杂的遗传疾病,其发生发展受到多种基因的影响。根据大量的家庭聚集性和双胞胎研究表明,哮喘具有明显的遗传倾向。研究者们已经识别出许多与哮喘相关的基因位点,这些基因参与了肺部炎症、气道重塑等多种病理过程。例如,一些基因变异可能导致气道过度反应性增高,更容易引发哮喘发作;另一些基因变异则可能影响免疫系统的功能,增加个体对过敏原的敏感性。

然而,遗传因素并非哮喘的唯一决定因素,基因只是赋予了个体患病的易感性,并非必然导致哮喘。许多具有哮喘遗传易感性的人,终其一生也可能没有发展成哮喘;而一些没有明显家族史的人,也可能患上哮喘。这说明环境因素在哮喘发病中也起着至关重要的作用。

总而言之,遗传因素为哮喘的发生提供了基础,但环境因素才是决定性因素。许多研究显示,某些基因型在特定的环境下更容易诱发哮喘。深入研究基因与环境的交互作用,对于哮喘的预防和治疗至关重要。

环境因素与哮喘病的诱发

除了遗传因素外,环境因素在哮喘病的发生发展中也扮演着不可忽视的角色。多种环境因素都可能成为哮喘的诱发因素或加重哮喘症状。

首先,过敏原是哮喘的重要诱因之一。例如,花粉、尘螨、宠物毛发、霉菌等过敏原吸入人体后,会引起机体免疫反应,导致气道炎症和痉挛,从而诱发或加重哮喘症状。据统计,约80%的哮喘患者存在过敏体质。

其次,空气污染也是哮喘发病的重要环境因素。长期暴露于高浓度的空气污染物,例如汽车尾气、工业废气等,会加重气道炎症,增加哮喘发作的风险。研究表明,空气质量差的地区,哮喘的发病率和严重程度通常较高。

此外,一些感染因素也可能诱发或加重哮喘。病毒感染是儿童哮喘发作的常见诱因,而支气管感染则可能导致哮喘急性发作。

总之,多种环境因素之间存在着复杂的交互作用,共同影响哮喘的发病风险。因此,改善环境卫生,减少过敏原暴露,避免空气污染,对于哮喘的预防至关重要。

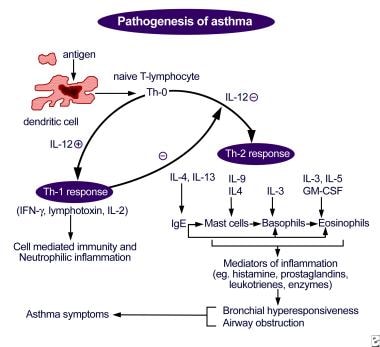

免疫反应在哮喘发病机制中的作用

哮喘的发生发展与机体的免疫反应密切相关。哮喘是一种以气道慢性炎症为特征的疾病,而这种炎症反应是由免疫系统异常激活引起的。

在哮喘患者体内,免疫系统对通常无害的物质(例如花粉、尘螨等过敏原)产生过度反应,导致气道产生炎症。这种反应主要由两种类型的免疫细胞介导:Th2细胞和肥大细胞。

Th2细胞会产生多种炎症介质,例如IL-4、IL-5、IL-13等,这些介质会引起气道炎症、黏膜水肿、气道高反应性等病理变化,最终导致哮喘症状的出现。肥大细胞则会释放组胺等物质,加重气道炎症反应。

此外,一些先天性免疫细胞,例如嗜酸性粒细胞和巨噬细胞,也参与了哮喘的炎症反应过程。这些细胞释放的炎症介质会进一步加重气道炎症,导致气道阻塞和哮喘症状。

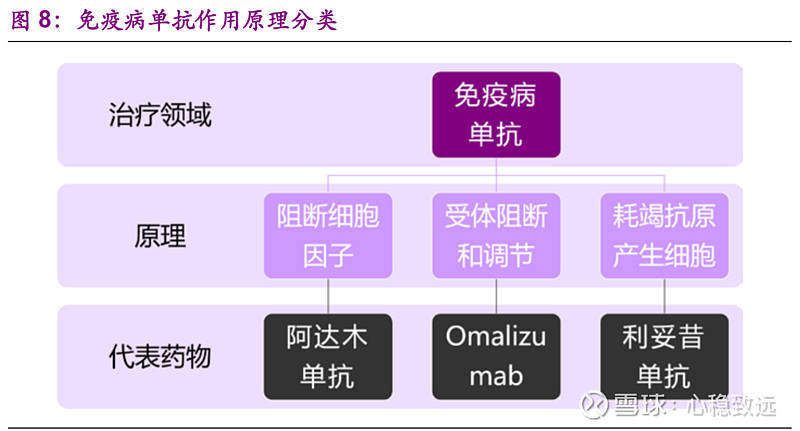

因此,调控免疫反应,抑制气道炎症,是哮喘治疗的关键目标之一。许多哮喘药物,例如糖皮质激素和白三烯抑制剂,都是通过抑制免疫反应来缓解哮喘症状的。

哮喘病的诊断与治疗

哮喘的诊断通常依赖于病史、体格检查、肺功能测试以及过敏原检测等。病史方面,医生会询问患者的症状,例如咳嗽、喘息、胸闷、呼吸困难等,以及症状的诱发因素、缓解因素和发作频率。体格检查可能发现患者有喘息音、呼气延长等体征。肺功能测试是诊断哮喘的重要手段,它可以评估患者的肺通气功能,并判断是否存在气道阻塞。过敏原检测可以帮助医生识别患者的过敏原,从而指导避免过敏原的接触。

哮喘的治疗目标是控制症状、预防哮喘发作和减少肺功能下降。治疗方法主要包括药物治疗和非药物治疗。药物治疗包括吸入激素、β2受体激动剂、白三烯抑制剂等。非药物治疗包括避免过敏原接触、进行呼吸训练、戒烟、控制体重等。哮喘的治疗是一个长期过程,需要患者积极配合医生,坚持治疗。

哮喘病的预防与未来展望

哮喘的预防主要集中在减少过敏原暴露、改善环境卫生、积极治疗感染性疾病等方面。对于过敏体质的儿童,应尽量避免接触已知的过敏原,如尘螨、花粉、宠物等;改善家居环境,保持室内空气清新,降低过敏原的浓度;做好个人防护措施,在花粉季节外出戴口罩;对于呼吸道感染,应及时治疗,防止感染加重哮喘症状。

未来哮喘的研究方向,将着重于阐明哮喘的遗传机制,寻找新的治疗靶点,开发更安全有效的新型药物。生物制剂的应用,为哮喘的精准治疗提供了新的途径;基因治疗也为根治哮喘带来了希望,虽然目前尚处于研究阶段,但未来的发展前景广阔。对哮喘易感人群进行早期干预,也是降低哮喘发病率和改善预后的重要手段。

总而言之,哮喘病的防治需要多方面协同努力,从个人到社会,都应积极参与其中。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1