本文详细阐述了全员劳动生产率的计算方法,并分析了影响其提升的诸多因素,例如企业内部管理、技术水平、宏观经济环境以及员工素质。文章还探讨了提升全员劳动生产率的策略,包括加强员工培训、优化生产流程、引进先进技术等,并对未来发展趋势进行了展望,强调了数字化转型、绿色发展以及人力资本的重要性。了解如何计算全员劳动生产率以及如何有效提升它,对于企业持续发展至关重要。

全员劳动生产率的定义和计算公式

全员劳动生产率,是指企业在一定时期内,全部职工创造的总产值或总产出与全部职工劳动时间的比率。它反映了企业人力资源利用效率的高低。

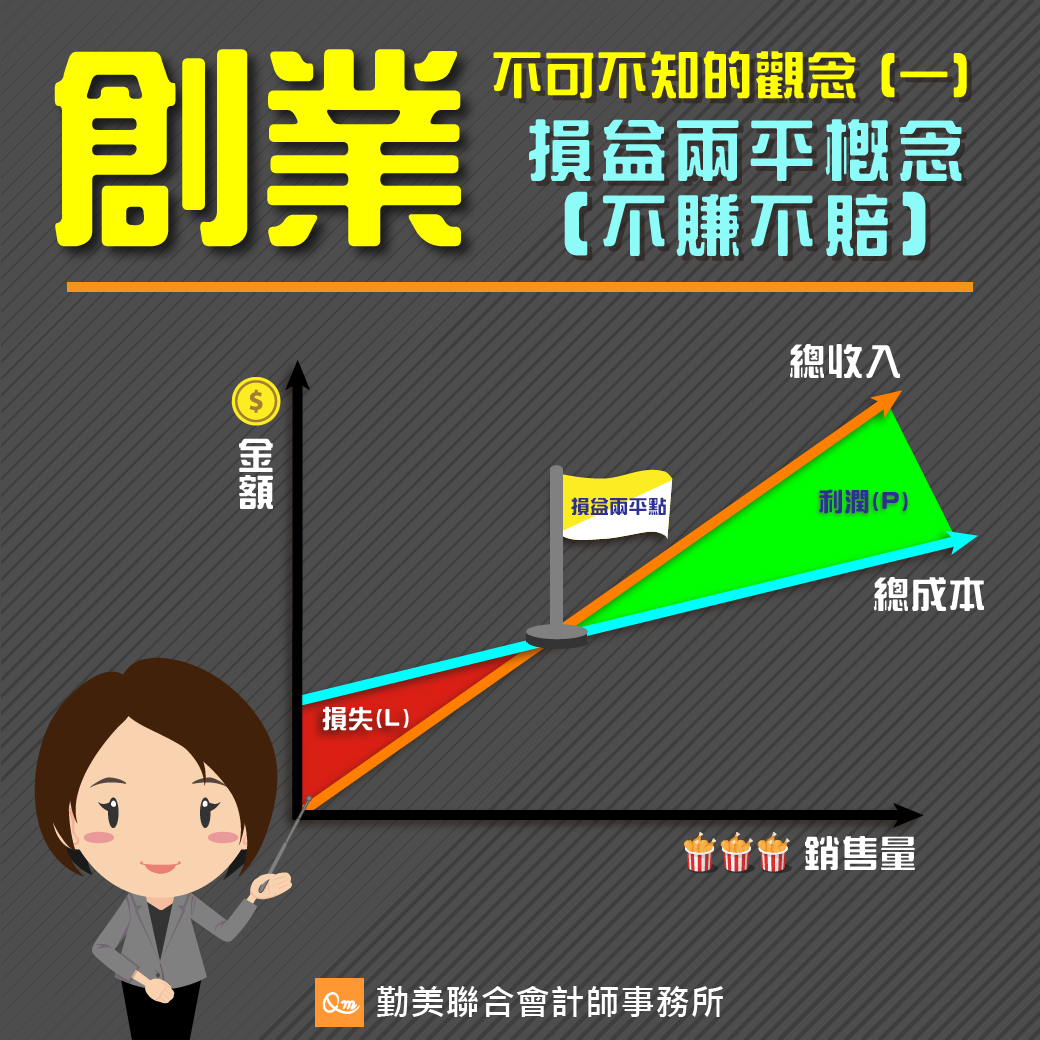

计算公式较为简单,通常为:全员劳动生产率 = 总产值(或总产出) / 全部职工劳动时间。

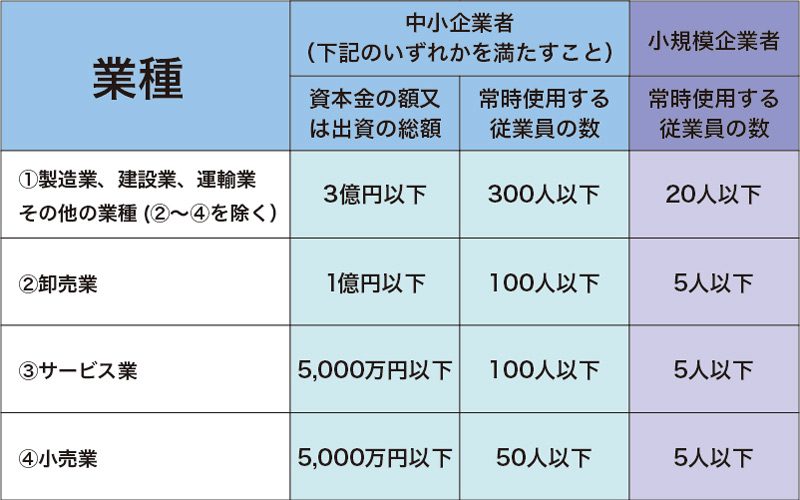

其中,总产值(或总产出)可以使用企业实际销售收入、增加值或其他合适的指标来代替,具体选择取决于企业的实际情况和统计口径。而全部职工劳动时间,则需要将所有员工的实际工作时间进行汇总。需要注意的是,不同行业和企业对产出和劳动时间的定义可能存在差异,需要根据具体情况进行调整。例如,制造业可能侧重于产品产量,而服务业则可能侧重于服务数量或客户满意度等。

一些企业为了更精准地衡量生产率,还会考虑引入其他因素,例如员工培训成本、设备折旧等,形成更全面的指标体系。 例如,有些公司会将研发投入等因素考虑进去,以此更准确的反映全员劳动生产率。

影响全员劳动生产率的因素分析

影响全员劳动生产率的因素是多方面的,既有宏观经济环境的影响,也有企业内部管理和技术水平的制约。

首先,宏观经济环境,例如市场需求、经济增长速度、通货膨胀率等,都会对企业的生产经营活动产生重大影响,进而影响全员劳动生产率。例如,在经济快速增长时期,市场需求旺盛,企业生产规模扩大,全员劳动生产率往往会提高;反之,在经济下行时期,市场需求萎缩,企业生产经营面临困难,全员劳动生产率则可能下降。

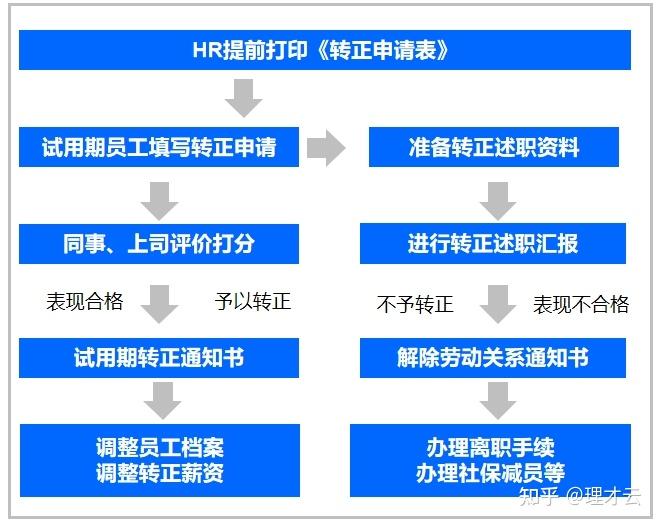

其次,企业内部管理水平也是关键因素。优秀的企业管理能够有效地协调人力资源、物质资源和资金资源,提高资源利用效率,从而提高全员劳动生产率。例如,高效的生产流程、科学的组织结构、有效的激励机制等,都有助于提高全员劳动生产率。反之,管理混乱、效率低下,则会影响生产效率,降低全员劳动生产率。

此外,技术进步也是提高全员劳动生产率的重要动力。先进的技术装备、高效的生产工艺、信息化的管理手段等,能够大幅度地提高劳动效率,降低生产成本,从而提高全员劳动生产率。 例如,自动化生产线的应用就能显著提升生产效率。

最后,员工素质也是不容忽视的因素。高素质的员工拥有更强的技能和创新能力,能够更好地适应生产需求,提高生产效率,从而提升全员劳动生产率。

提升全员劳动生产率的策略探讨

- 加强员工培训,提升员工技能和素质

- 优化生产流程,提高生产效率

- 引进先进技术,提升自动化水平

- 改善企业管理,提升资源利用效率

- 构建有效的激励机制,调动员工积极性

- 加强企业文化建设,营造积极向上的工作氛围

- 加强数据分析,精准把握生产效率瓶颈

全员劳动生产率的未来发展趋势

未来,随着科技的不断进步和经济全球化的深入发展,全员劳动生产率将呈现出新的发展趋势。

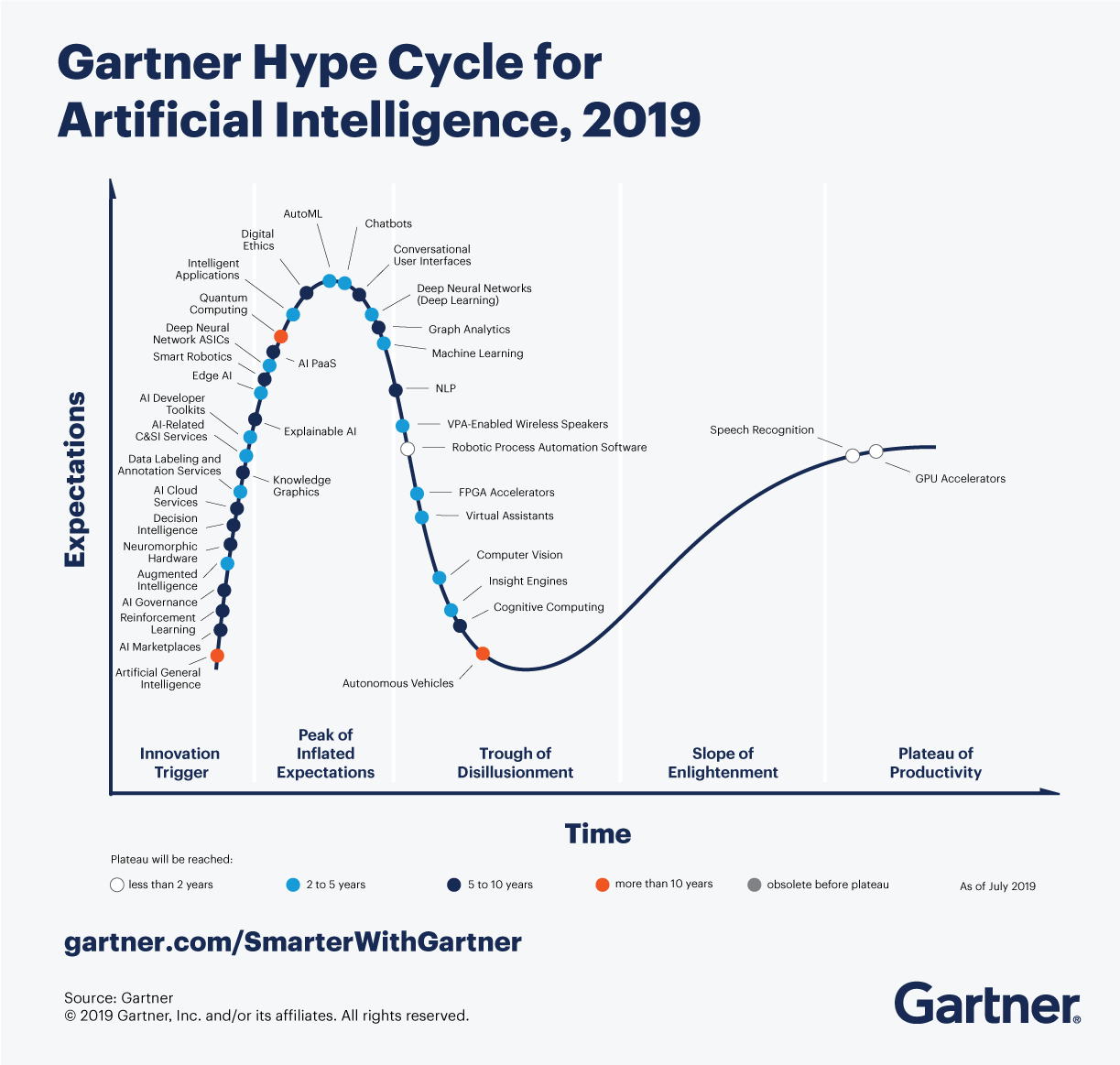

首先,数字化转型将成为提高全员劳动生产率的关键。通过数字化技术,企业可以实现生产过程的自动化、智能化,提高资源利用效率,降低生产成本,从而提高全员劳动生产率。例如,利用大数据分析优化生产流程,利用人工智能技术提高产品质量,利用云计算技术提高协同效率等。

其次,绿色发展理念将日益受到重视。企业将更加注重环境保护和可持续发展,在提高生产效率的同时,减少环境污染,降低资源消耗,实现可持续发展。例如,实施绿色制造、循环经济等,减少环境污染,降低资源消耗。

此外,人力资本的重视程度将进一步提高。企业将更加注重员工的培训和发展,提高员工的素质和技能,以提升全员劳动生产率。例如,提供更多职业发展机会,加强技能培训,提供更优厚的薪资福利等。

最后,国际合作与竞争将对全员劳动生产率产生重要影响。企业需要积极参与国际竞争,学习借鉴先进经验,不断提高自身竞争力,以提升全员劳动生产率。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1