本文详细阐述了工龄的认定方法,包括工龄计算的起始时间、中断工龄的处理、不同类型工龄的认定标准以及未来发展趋势。文章还分析了工龄认定中可能遇到的法律风险和挑战,并提出了相应的应对策略,旨在帮助读者准确理解和运用工龄认定相关知识,有效维护自身权益。 了解如何计算试用期是否算工龄以及退休工龄的认定标准至关重要。

工龄计算的起始时间及中断工龄的处理

工龄的计算,通常以劳动合同签订之日为起始时间,这在大多数情况下是明确的。然而,实际情况中,工龄计算可能会遇到一些复杂的情况,例如:试用期是否算入工龄?这取决于劳动合同的具体约定,部分合同约定试用期不计入工龄,部分则计入。

此外,中断工龄的处理也较为复杂。例如,员工因病或非自身原因离职后,再次就业时,之前的工龄是否连续计算?这需要根据具体情况判断,如果中断期间存在符合条件的社会保险缴纳记录,通常可以视作工龄连续计算。

一些特殊情况,例如:在职期间有产假、哺乳假等,这些时间一般是计入工龄的。但是,如果员工在休假期间,因为个人原因未及时缴纳社保,这部分休假时间可能不被认定为工龄。

一个具体的案例是,小王在A公司工作两年后离职,随后在B公司工作,期间未中断社保缴纳,那么在B公司计算工龄时,可以将A公司的两年工龄计算在内。但如果小王在离职后,未及时缴纳社保,则这期间的工龄将不连续计算。

总而言之,工龄计算的起始时间及中断工龄的处理,需要根据劳动合同、社保缴纳记录等多方面因素进行综合判断,建议员工仔细阅读劳动合同并保留相关证明材料,以维护自身的权益。

不同类型工龄的认定标准

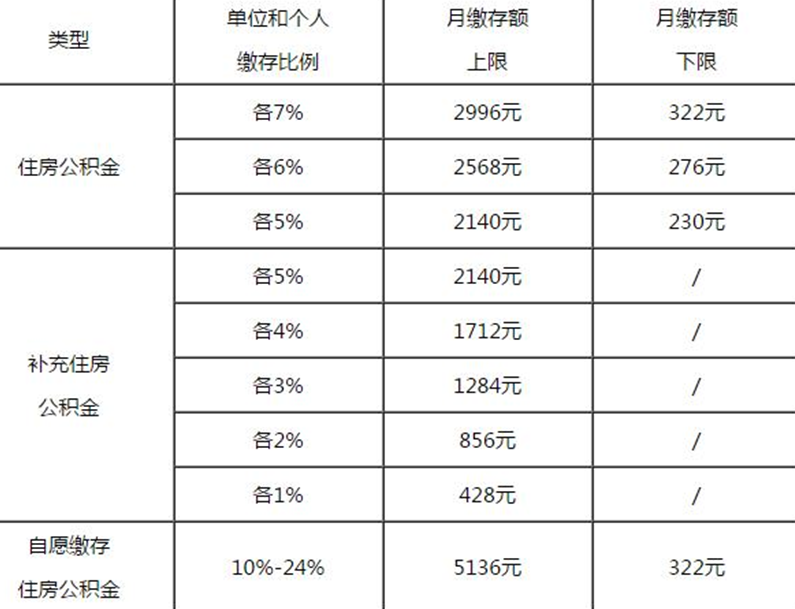

工龄的认定并非单一标准,而是根据不同的目的和用途,有着不同的认定标准。例如,在计算退休金时,工龄的认定标准通常与社会保险缴纳记录挂钩,需要连续或累计达到一定年限才能享受相应的退休待遇。而企业内部的工龄评定,则可能根据员工的实际工作时间、业绩表现等多种因素进行综合考量,这与社会保险缴纳记录没有直接关系。

以退休金为例,根据现行政策,参保人员累计缴费年限达到一定标准后才能领取相应的退休金,这与实际工作年限并不完全一致。而有些企业会根据员工的实际服务时间,制定不同的奖励制度或晋升标准,这体现了工龄在企业内部的价值。

另一个例子是,一些企业在员工的年终奖、绩效考核等方面,会根据员工的工龄给予不同的权重。例如,工龄较长的员工可能会获得更高的年终奖或更有利的考核评价。

可见,不同类型工龄的认定标准,具有多样性和复杂性,需要根据具体的场景和要求进行分析和判断。

工龄认定中可能遇到的法律风险与挑战

在工龄认定的过程中,可能面临一些法律风险和挑战。例如,劳动合同的签订和履行过程中,存在一些模糊或争议条款,导致工龄计算产生分歧。此外,部分企业为了降低成本,可能存在故意缩短工龄或拒不承认员工工龄的情况,这需要员工积极维护自身的权益。

解决此类问题,通常需要提供充分的证据,例如劳动合同、工资条、社保缴纳记录、证人证言等,通过协商、仲裁或诉讼等途径解决争议。

一个典型的案例是,某员工在离职后与原公司就工龄计算发生争议,最终通过向劳动仲裁委员会提起仲裁申请,获得了应有的工龄补偿。

在实际操作中,工龄认定还可能面临证据不足、法律法规不完善等问题,这都需要员工增强自身的法律意识,积极学习相关的法律知识,并寻求专业人士的帮助。同时,企业也应该加强内部管理,规范工龄计算流程,避免出现法律纠纷。

未来工龄认定的发展趋势及应对策略

随着社会经济的发展和劳动关系的变革,工龄的认定方式也在不断变化和完善。未来工龄认定可能会更加注重员工的实际贡献和价值,而不是单纯的工龄长短。一些企业已经开始尝试将员工的技能水平、业绩表现等因素纳入工龄的综合评价体系,这将更准确地反映员工的价值和贡献。

另一方面,随着信息技术的不断发展,工龄的认定过程可能会更加规范化和数字化,例如通过电子化劳动合同、电子社保记录等方式,提高工龄认定的效率和准确性,减少人为因素的影响。

此外,未来工龄认定可能会更加注重灵活性和个性化,例如针对不同行业、不同类型的员工,制定更加灵活的工龄计算规则。

面对未来工龄认定的发展趋势,企业和员工都需要积极适应,加强学习和沟通,不断提高自身能力和素质,才能在激烈的市场竞争中获得更大的优势。

例如,企业需要建立健全的工龄管理制度,员工则需要提升自身专业技能,增强竞争力。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1