本文深入探讨了容积率怎么计算,从容积率的概念、计算方法、影响因素以及在城市规划中的作用等多个角度进行了详细阐述。文章结合实际案例分析了容积率计算的应用,并展望了未来容积率计算的发展趋势,例如更加精细化、绿色化和智能化。了解容积率计算方法对于房地产开发、城市规划等领域至关重要,希望本文能帮助读者更好地理解和应用容积率这一重要指标。

容积率的概念及计算公式

容积率是规划设计中一个重要的指标,它反映了单位土地面积上允许建造的建筑物总面积。简单来说,就是建筑面积与用地面积的比率。其计算公式为:容积率 = 建筑总面积 ÷ 用地面积。

在实际应用中,建筑总面积通常包括地上建筑面积和地下建筑面积,但具体包含哪些部分,需要根据当地的规划规定进行确定。有些地区可能只计算地上建筑面积,有些地区则需要将地下建筑面积也纳入计算。

例如,一块 1000 平方米的地块,允许建造 3000 平方米的建筑物,那么该地块的容积率就是 3.0。需要注意的是,容积率的计算需要精确的建筑面积和用地面积数据,并且不同类型的建筑物,其容积率的计算方法可能会有所差异。一些公共建筑和特殊建筑可能会有不同的容积率要求。

影响容积率计算的因素

容积率的计算并非简单的公式套用,实际操作中会受到多种因素的影响。首先,用地面积的测量方法和标准会直接影响最终结果。不同的测量方法,例如采用数字化测量或人工测量,可能存在误差。其次,建筑面积的界定也存在一定的模糊性,例如,地下室是否计入建筑面积、建筑物的公共区域如何计算等,都需要根据当地具体规划要求确定。

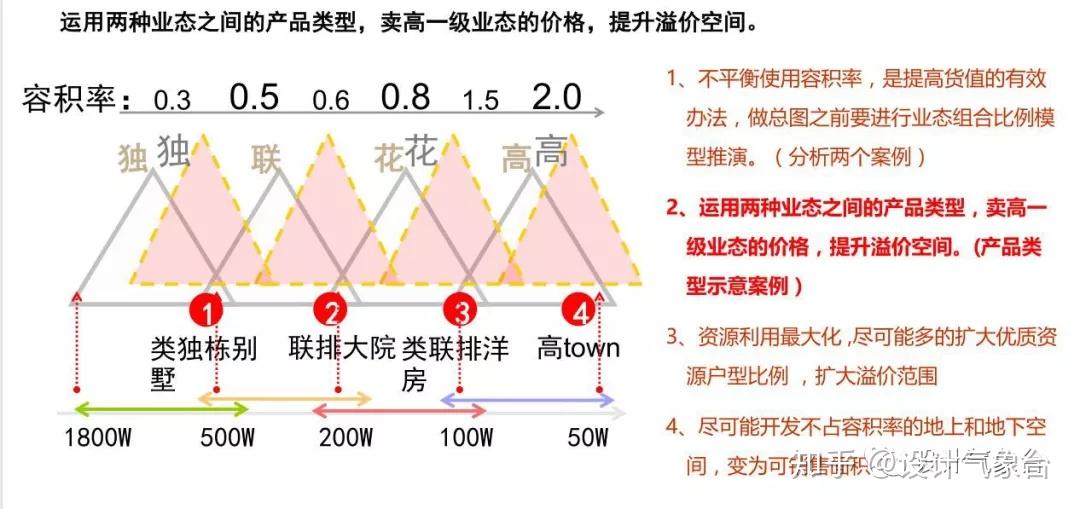

此外,建筑类型也对容积率计算产生影响。例如,高层住宅楼的容积率通常高于低层住宅楼,因为相同占地面积下,高层建筑可以容纳更多的居住面积。不同功能的建筑物,其容积率规定也可能不同,商业建筑、工业建筑和住宅建筑的容积率通常差别很大。

最后,相关的规划政策和法规也会影响容积率的最终值。国家和地方政府会根据城市发展规划、土地资源利用情况等因素制定相应的容积率标准,并可能根据实际情况进行调整。因此,在实际计算容积率时,需要参考当地具体的规划规定和政策。

容积率与城市规划的关系

容积率是城市规划中重要的控制指标,它直接关系到城市空间的利用效率和居住环境的质量。高容积率能够提高土地利用效率,增加城市人口密度,节约土地资源,但同时也可能导致城市拥挤,影响居住舒适度和城市景观。

例如,在人口密度较高的城市中心区域,为了提高土地利用效率,通常会设置较高的容积率,而人口密度较低的郊区,容积率则相对较低,以保证良好的居住环境。容积率的规划需要综合考虑城市发展需求、土地资源情况、居住环境以及交通条件等多种因素,才能制定出合理的容积率标准。

低容积率则能创造更宽敞舒适的居住环境,减少城市拥堵,提升城市绿化率,但是也可能导致土地资源浪费,增加城市建设成本,不利于城市高密度发展。因此,一个合理的容积率应在土地利用效率和居住环境质量之间取得平衡。

容积率计算的实际应用及案例分析

- 了解地块的具体用途和性质,例如住宅用地、商业用地等。

- 收集地块的相关数据,包括用地面积、建筑面积等。

- 根据当地规划部门的要求和规范,确定哪些面积应计入建筑面积。

- 根据计算公式,计算出地块的容积率。

- 分析计算结果,并结合实际情况,评估地块的开发潜力和可行性。

容积率计算的未来发展趋势

随着城市化进程的加快和土地资源的日益紧张,容积率的计算方法和应用将会不断发展和完善。未来,容积率的计算可能会更加精细化,考虑更多因素,例如建筑物的高度、形状、朝向等,以更加科学合理地规划城市空间。

同时,随着绿色建筑理念的推广,容积率的计算也需要考虑环境保护因素,例如绿化率、节能指标等,以促进城市可持续发展。在未来,容积率的计算可能不再仅仅是一个简单的数学公式,而是一个更加复杂的系统工程,需要综合考虑多方面的因素,最终实现城市空间的高效利用和可持续发展。

此外,大数据技术和人工智能技术的应用,将为容积率的计算提供更精准的数据支持,提高计算效率和准确性,为城市规划提供更科学的决策依据。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1