血常规检查在鉴别病毒和细菌感染方面发挥着重要作用,但其结果并非绝对诊断依据。文章详细阐述了通过白细胞计数及分类、C反应蛋白等指标判断感染类型的思路,并指出了血常规检查的局限性以及与其他检查手段结合的重要性,例如结合临床症状判断病毒和细菌感染,强调了未来技术进步对感染性疾病诊断的促进作用。理解血常规报告中白细胞计数和分类、CRP等指标的含义,结合患者的临床表现,对于区分病毒性感染和细菌性感染至关重要。

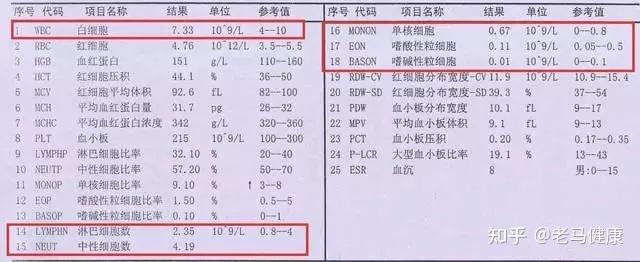

血常规指标:白细胞计数及分类

血常规检查是医生诊断疾病的重要工具,在判断病毒感染和细菌感染方面也扮演着关键角色。首先,我们需要关注的是白细胞计数。白细胞是人体免疫系统的战士,当身体受到病毒或细菌感染时,白细胞数量通常会发生变化。一般情况下,病毒感染常伴随淋巴细胞比例升高,而细菌感染则更常表现为中性粒细胞比例升高。

然而,这并非绝对,一些病毒感染也可能导致中性粒细胞升高,一些细菌感染也可能伴随淋巴细胞升高。因此,仅仅依靠白细胞总数和分类来判断感染类型是不够准确的,需要结合其他临床症状和检查结果进行综合分析。例如,流感病毒感染通常会导致淋巴细胞增多,但一些严重的细菌感染也可能出现类似的表现。同样,肺炎链球菌感染通常会导致中性粒细胞增多,但某些病毒感染例如EB病毒感染,也可能出现中性粒细胞增高的现象。 所以,对血常规结果的解读需要专业医生的判断。

血常规辅助指标:其他指标的参考价值

除了白细胞计数及分类外,血常规报告中还有一些其他的指标可以辅助判断感染的类型。例如,C反应蛋白(CRP)是一种急性期反应蛋白,在细菌感染时水平通常会显著升高,而病毒感染时升高幅度相对较小。血沉(ESR)也类似,细菌感染常导致血沉加快。然而,这些指标并非特异性指标,某些非感染性疾病也可能导致CRP和血沉升高。因此,医生需要结合患者的临床症状、病史以及其他检查结果,对这些指标进行综合评估,才能做出更准确的诊断。例如,一位患者出现发热、咳嗽和胸痛,血常规显示中性粒细胞升高和CRP升高,这便可以提示细菌性肺炎的可能性较大;而如果一个患者伴有乏力、淋巴结肿大,血常规显示淋巴细胞升高,则提示病毒感染的可能性比较大,但这都需要进一步的检查来确定。

血常规的局限性及其他辅助检查

需要强调的是,血常规检查只是诊断病毒感染和细菌感染的一种辅助手段,它具有局限性。血常规结果并不能完全区分病毒感染和细菌感染,也不能明确感染的具体病原体。有些情况下,血常规检查结果可能在感染早期并没有明显变化,或者表现为非特异性的改变。因此,在临床实践中,医生通常需要结合患者的临床症状、病史以及其他辅助检查,例如病毒抗原或抗体检测、细菌培养等,才能做出最终的诊断。

例如,一个患有感冒的患者,其血常规检查可能显示白细胞总数轻度升高和淋巴细胞比例略有增高,但这并不足以确定其感染的是病毒还是细菌。医生可能还需要进行病毒抗原检测或鼻咽拭子培养等检查,以明确感染的病原体。根据中华医学会感染病学分会的指南,诊断感染性疾病,需要结合患者临床症状,影像学检查,以及微生物学检查进行综合判断。

病毒和细菌感染的临床表现与鉴别诊断

- 发热:病毒感染和细菌感染都可能导致发热,但细菌感染引起的持续高热较常见。

- 咳嗽:病毒感染常表现为干咳,而细菌感染常伴有咳痰。

- 疲乏无力:病毒感染常伴有明显的疲乏无力感。

- 头痛:病毒感染常伴随头痛症状。

- 其他症状:皮疹、腹泻等症状,可能提示特定的病毒或细菌感染。

血常规结果的解读与临床应用的展望

随着医疗技术的不断进步,血常规检测技术也在不断发展,未来可能会有更精确、更灵敏的血常规指标来辅助诊断病毒和细菌感染。例如,一些新型的细胞因子检测技术可以更精准地反映机体的免疫状态,从而帮助医生更准确地判断感染类型。

此外,人工智能和机器学习技术的发展也为血常规结果的解读带来了新的机遇,通过对大量血常规数据进行分析,可以建立更有效的诊断模型,提高诊断的准确性和效率。但是,目前这些技术仍然处于发展阶段,还需要更多的研究和验证。 总而言之,合理使用血常规检查结果,并结合临床症状和影像学等检查手段,才能为感染性疾病的诊断提供可靠的依据。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1