破伤风是怎么引起的?本文详细解释了破伤风梭菌感染的机制,并阐述了破伤风毒素致病的关键环节。文章还深入探讨了破伤风预防的重要性,并列举了多种有效的预防措施,如及时清创、注射破伤风抗毒素以及接种破伤风疫苗等。最后,文章对破伤风的未来研究方向及展望进行了探讨,强调了公众健康教育的重要性,呼吁大家重视破伤风预防工作,共同构建健康安全的社会环境。

破伤风梭菌:罪魁祸首及感染途径

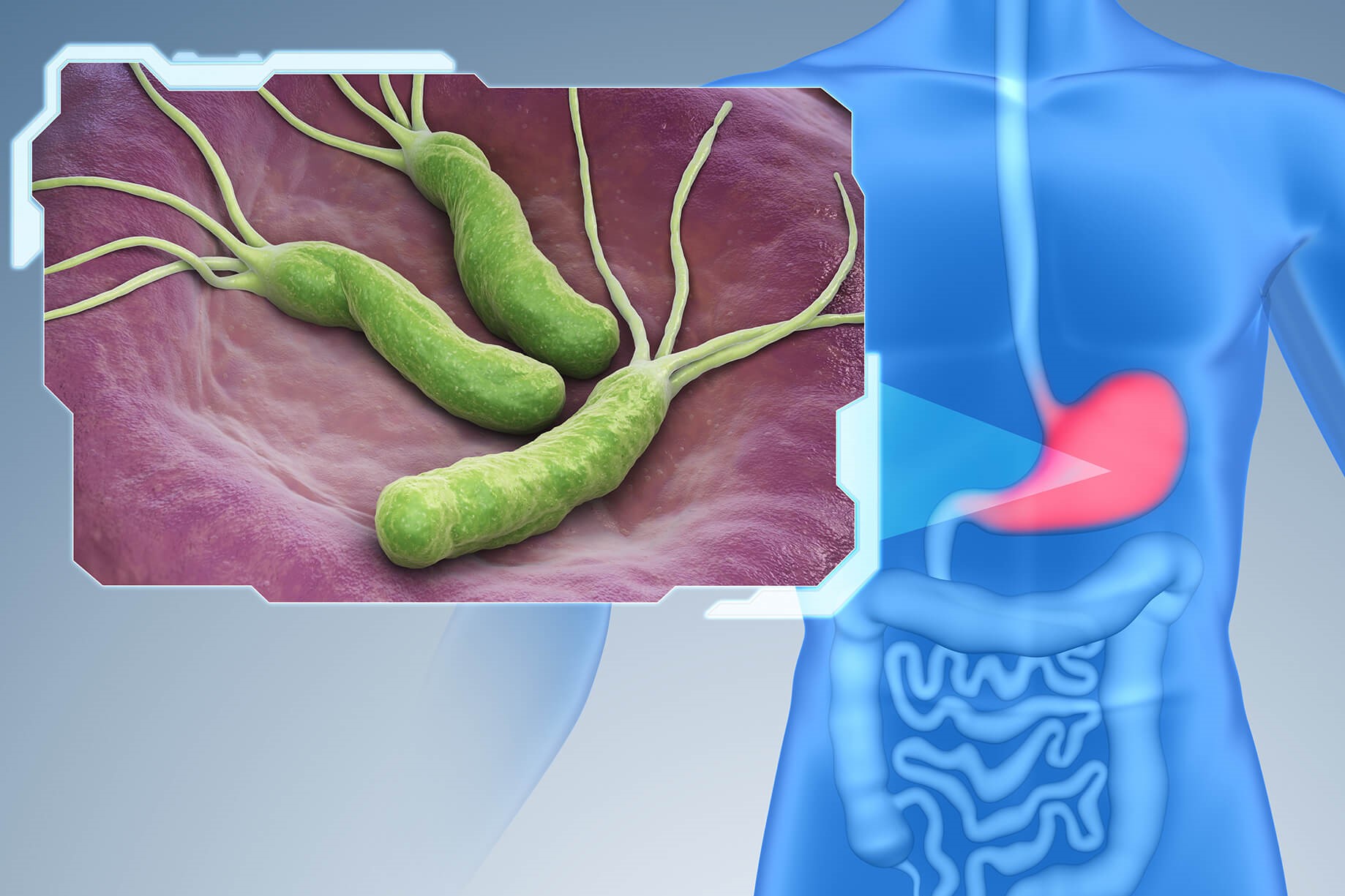

破伤风,这令人闻之色变的疾病,其罪魁祸首正是破伤风梭菌 (Clostridium tetani)。这是一种厌氧革兰氏阳性杆菌,广泛存在于土壤、尘埃和动物粪便中。

它并不直接通过空气传播,而是通过伤口感染人体。想象一下,一次不慎的划伤、扎伤、擦伤,甚至是手术后没有得到妥善处理的伤口,都可能成为破伤风梭菌入侵的“桥梁”。

这些伤口,特别是深而窄、组织坏死、血供不足的伤口,为破伤风梭菌创造了理想的厌氧环境——它们最喜欢在缺氧的环境中生长繁殖。

破伤风梭菌产生的神经毒素——破伤风毒素 (tetanospasmin) 才是导致破伤风症状的元凶。毒素进入血液循环后,会作用于神经系统,引起肌肉痉挛等一系列可怕的症状。

据权威机构指出,近年来,破伤风的发病率虽有所下降,但仍不可掉以轻心。尤其是在医疗条件相对落后的地区,破伤风仍然是一个严重的公共卫生问题。

破伤风毒素:致病的关键环节

破伤风毒素是破伤风梭菌致病的关键。这种毒素能够特异性地与神经细胞膜上的受体结合,阻断神经递质的释放,导致肌肉持续收缩,出现特征性的破伤风痉挛。

其致病过程可以概括为:破伤风梭菌侵入伤口后,在厌氧环境中繁殖并产生破伤风毒素;毒素通过神经末梢进入神经系统;毒素沿着神经纤维逆向传播到脊髓和脑干;毒素抑制抑制性神经递质(如甘氨酸和γ-氨基丁酸)的释放;最终导致肌肉持续兴奋和痉挛。

值得关注的是,破伤风毒素的毒性极强,即使少量毒素进入体内,也可能引起严重的临床症状。根据相关研究表明,破伤风毒素的致死率相对较高,这与感染的部位、毒素的剂量以及患者的免疫状况密切相关。

此外,破伤风毒素的毒性还受到多种因素的影响,例如伤口的深度、污染程度、以及机体的免疫能力。这些因素都可能导致破伤风疾病的严重程度各异。

破伤风预防:重在预防,而非治疗

- 及时清创处理伤口:这是预防破伤风的关键措施,应尽快清除伤口内的异物和坏死组织,防止破伤风梭菌在厌氧环境中生长繁殖。

- 注射破伤风抗毒素:对于高危人群,如深部伤口、污染严重的伤口,建议注射破伤风抗毒素,以中和已产生的破伤风毒素。

- 接种破伤风疫苗:破伤风疫苗是预防破伤风最有效的手段,能够刺激机体产生抗体,预防破伤风梭菌感染。

- 保持良好的卫生习惯:注意个人卫生,避免接触污染的土壤、粪便等,减少感染破伤风梭菌的机会。

- 加强安全防护:在从事高危工作时,如农业生产、建筑施工等,应采取必要的安全防护措施,避免受伤。

破伤风临床表现及治疗

破伤风的临床表现复杂多样,主要表现为肌肉强直性痉挛,从面部开始,逐渐波及全身。张口困难,甚至出现苦笑面容,颈部强直,角弓反张,这些都是破伤风的典型症状。

严重时,可出现呼吸困难、心动过速等危及生命的症状。

值得注意的是,破伤风的诊断需要结合患者的病史、临床表现和实验室检查结果,早期诊断和治疗至关重要。

目前,破伤风的治疗主要包括支持疗法、抗毒素治疗和对症治疗等,需要在医院进行专业的治疗和护理。

历史上,破伤风曾夺走无数人的生命,而随着医学科技的发展,破伤风的治疗水平也在不断提高,但预防依然是降低发病率和死亡率的关键。

破伤风未来研究方向与展望

尽管破伤风疫苗的广泛应用显著降低了破伤风的发病率,但一些新的挑战仍然存在。例如,疫苗接种覆盖率不足,以及一些特殊人群的疫苗接种率较低等,都可能导致破伤风疫情的再次发生。

未来的研究方向可能集中在开发更有效、更安全的破伤风疫苗,以及改进破伤风抗毒素的生产和应用等方面。

此外,加强公众健康教育,提高公众对破伤风的认识和预防意识,也是非常重要的。

数据显示,随着人们卫生意识的提高和医疗水平的进步,破伤风的发病率持续下降,但我们仍需警惕,并持续关注破伤风这一疾病的防治工作。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1