本文深入探讨了人均年收入的计算方法、影响因素以及数据解读的误区,并对未来趋势进行了展望。文章指出,人均年收入的计算需要考虑多种因素,例如收入来源、人口数据、统计口径等;影响人均年收入的因素包括地区差异、行业分布、个人因素以及宏观经济环境;解读人均年收入数据时,需要注意平均数与中位数的差异以及收入分配不均的问题。未来,随着经济发展和收入分配改革的推进,人均年收入有望持续增长,但同时也面临着人口老龄化和国际经济环境等挑战。

人均年收入的定义与计算方法

人均年收入,简单来说,就是在一个特定区域(例如一个国家、一个省份或一个城市)内,所有居民在一年内获得的总收入除以该区域内的总人口数。

计算方法看似简单,但实际操作中需要考虑许多因素。首先,收入的定义就比较复杂,它通常包括工资、薪金、奖金、补贴、投资收益、经营收入等各种形式的收入。而一些非现金形式的收入,比如自产自销的农产品价值,则难以准确统计。

其次,人口数据的准确性也直接影响计算结果。人口普查数据固然权威,但普查周期较长,实时性较差。而利用抽样调查或其他间接方法估算人口,则可能存在误差。

例如,国家统计局公布的人均可支配收入数据,就采用了较为严谨的计算方法,但其中仍包含一些估算和调整,以保证数据的完整性和可靠性。一些机构或研究者也会基于不同的数据源和计算方法,得出不同的结论。因此,在理解和使用人均年收入数据时,需要考虑数据来源和计算方法的差异,并谨慎解读。

此外,不同国家或地区的人均年收入统计口径可能也不尽相同,这增加了国际间的比较难度。

一些研究者认为,要更全面地理解居民生活水平,除了人均年收入,还应考虑人均消费支出、基尼系数等其他指标,以便获得更立体的视角。

影响人均年收入的因素分析:地区差异与行业分布

人均年收入并非一成不变,它受多种因素影响。其中,地区差异是一个非常显著的因素。发达地区的经济发展水平更高,产业结构更优化,就业机会更多,居民收入水平自然也更高。例如,沿海发达地区的人均年收入普遍高于中西部地区。

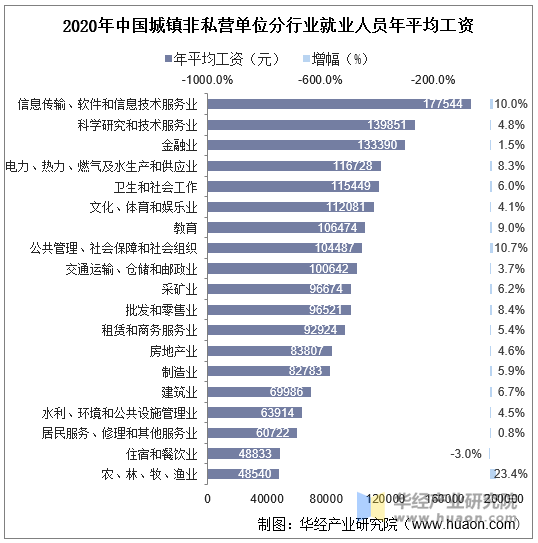

同时,行业分布也对人均年收入有着重要影响。高科技产业、金融业等高附加值产业的从业人员,其收入水平通常高于传统制造业或农业从业人员。

此外,教育程度、职业技能、工作经验等个人因素也显著影响个人的收入水平。高学历、高技能人才通常更容易获得高收入工作。

除了这些微观因素外,宏观经济形势,如经济增长速度、通货膨胀率、政府政策等,也对人均年收入产生重要影响。经济繁荣时期,人均年收入通常会上升;经济衰退时期,则可能下降。

人均年收入数据解读:陷阱与误区

- 容易混淆平均数与中位数:人均年收入是平均数,容易被少数高收入人群拉高,掩盖大部分人群的实际收入水平。

- 忽略收入分配不均:高基尼系数表明收入分配不均,人均年收入并不能反映全体居民的真实生活水平。

- 数据滞后性:统计数据往往存在滞后性,难以反映当前的真实情况。

- 忽略隐性收入:部分收入难以统计,如灰色收入、地下经济等,导致人均年收入数据存在偏差。

- 口径不统一:不同机构、不同年份的数据口径可能存在差异,难以进行横向比较。

人均年收入的未来趋势及展望

未来,随着中国经济的持续发展和产业结构的调整升级,人均年收入有望持续提高。国家大力发展数字经济、绿色经济等新兴产业,将为居民创造更多高收入就业机会。

与此同时,收入分配改革也将会持续推进,以缩小贫富差距,提高中低收入群体的收入水平。

当然,未来也存在一些挑战,例如人口老龄化加剧、国际经济环境复杂多变等,都可能对人均年收入的增长带来一定的不确定性。

因此,需要政府、企业和个人共同努力,积极应对挑战,促进人均年收入持续稳定增长,实现共同富裕。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1