流脓是怎么回事?本文详细解释了流脓的成因,从细菌感染到炎症反应,以及不同部位流脓的症状表现。文章还阐述了流脓的诊断与治疗方法,包括细菌培养、影像学检查等,并强调了预防和护理的重要性,例如保持卫生习惯,避免抓挠。文章最后也指出,部分耐药菌感染会增加治疗难度,需警惕流脓潜在的风险,及时就医,谨遵医嘱。

流脓的根本原因:感染与炎症

流脓,医学上称为脓性分泌物,是机体组织损伤或感染后产生的化脓性炎症反应。其核心机制在于人体免疫系统与入侵的病原体(主要是细菌,但也可能是真菌或病毒)之间激烈的对抗。当细菌等微生物突破皮肤或黏膜等天然屏障进入组织深处时,机体免疫系统会启动炎症反应,白细胞等免疫细胞大量聚集到感染部位,试图消灭入侵者。在这个过程中,白细胞会死亡并释放出细胞成分,连同细菌的碎片、组织坏死物等共同形成脓液,表现为流脓。

例如,常见的皮肤感染如毛囊炎、疖肿等,往往会伴有局部皮肤红肿、疼痛,最终形成脓疱,并伴随流脓。深部组织感染,如骨髓炎、肺部感染等,也会出现脓性分泌物,但表现形式会更加复杂。据临床统计,绝大多数流脓情况都与细菌感染相关,但部分病毒感染或真菌感染也可能导致类似的症状。不同感染部位的流脓情况有所不同,例如皮肤流脓可能表现为局部脓疱,而肺部感染则可能表现为咳出脓痰。了解流脓的根本原因,有助于我们更好地预防和治疗。

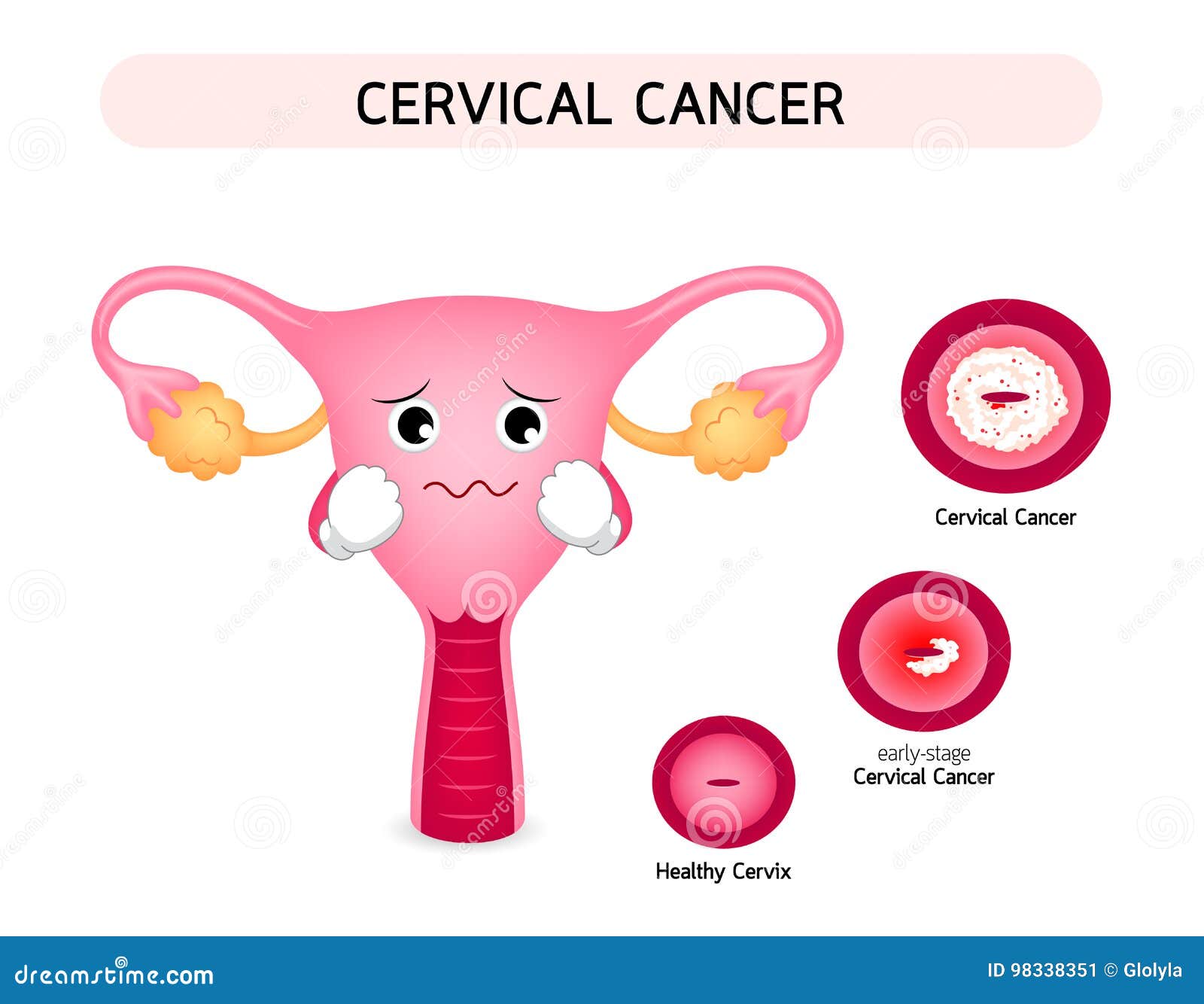

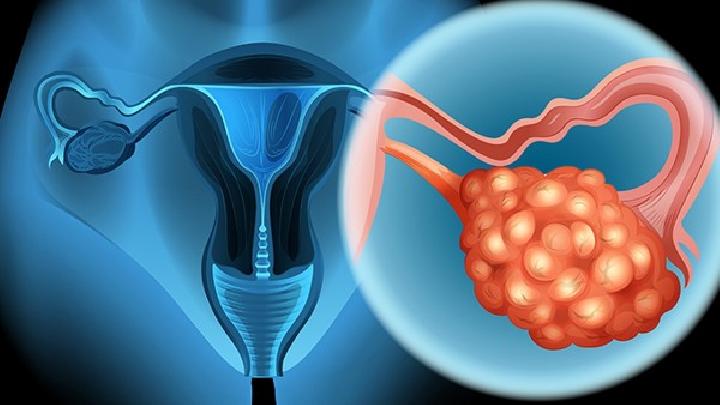

不同部位流脓的症状表现

流脓的症状表现因感染部位而异。皮肤感染导致的流脓,通常表现为局部皮肤红肿、疼痛、触痛,随后出现脓疱,破溃后流出脓液。脓液的性状也因感染类型和病原体而有所不同,有的呈黄色或黄绿色,有的呈白色或灰白色,还可能伴有异味。

如果流脓发生在眼睛、耳朵等部位,则症状表现会更加复杂,例如眼部感染可能引起眼睑红肿、眼屎增多、视力模糊等症状;中耳炎则可能出现耳痛、耳鸣、听力下降以及流出脓性耳漏等症状。而深部组织感染,如骨髓炎,则可能表现为局部肿胀、疼痛、发热、全身乏力等,严重者还可能危及生命。因此,及时识别不同部位流脓的症状,并进行恰当的处理至关重要。根据临床经验,不同部位的流脓通常需要不同的治疗方案。

流脓的诊断与治疗

- 详细病史采集:医生会仔细询问患者的症状、病程、既往病史等,以了解流脓的具体情况。

- 体格检查:医生会进行全面的体格检查,观察流脓部位的皮肤颜色、肿胀程度、疼痛程度以及有无其他异常表现。

- 实验室检查:包括血常规、细菌培养及药敏试验等,以明确感染的类型及病原体,指导后续的治疗。

- 影像学检查:如X线、CT、MRI等,可用于观察深部组织感染的情况,例如判断骨髓炎的感染范围。

- 其他检查:根据具体情况,医生可能还会安排其他检查,例如过敏原检测等,以排除其他疾病的可能。

流脓的预防与护理

预防流脓的关键在于提高自身免疫力,保持良好的卫生习惯,避免细菌感染。注意个人卫生,勤洗手,保持皮肤清洁干燥,避免抓挠皮肤,可以有效预防皮肤感染引起的流脓。

对于已发生流脓的情况,应及时就医,并在医生的指导下进行治疗。切勿自行挤压或挑破脓疱,以免加重感染,甚至导致感染扩散。同时,应注意伤口换药,保持伤口清洁干燥,防止感染复发。根据专业医生的指导,使用合适的药物,比如抗生素等,对于控制感染,促进伤口愈合至关重要。 根据临床观察,大部分流脓患者经过及时有效的治疗后预后良好。

流脓的潜在风险和挑战

虽然大部分流脓情况都可以通过及时治疗得到有效控制,但如果处理不当,也可能引发严重后果。例如,细菌感染扩散至血液,引发败血症;深部组织感染,如骨髓炎,如果治疗不及时或不彻底,可能导致骨骼破坏,甚至需要进行手术治疗。

此外,一些特殊的感染,如耐药菌感染,也给流脓的治疗带来了新的挑战。耐药菌感染的治疗难度较大,治疗周期较长,且治疗费用较高。因此,预防流脓,及早发现并及时就医至关重要。 在抗生素耐药性日益增长的背景下,寻求新的治疗手段和策略也显得尤为重要。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1