本文探讨了心理问题怎么办,从识别心理问题征兆、寻求专业帮助、自我调节技巧、预防心理问题以及社会支持与理解等多个角度,提供了应对心理问题的策略。文章强调及早发现、积极寻求专业帮助的重要性,并鼓励构建积极的生活方式,提升心理韧性,共同努力,构建和谐社会,促进全民心理健康。

识别心理问题的征兆:及早发现,及早治疗

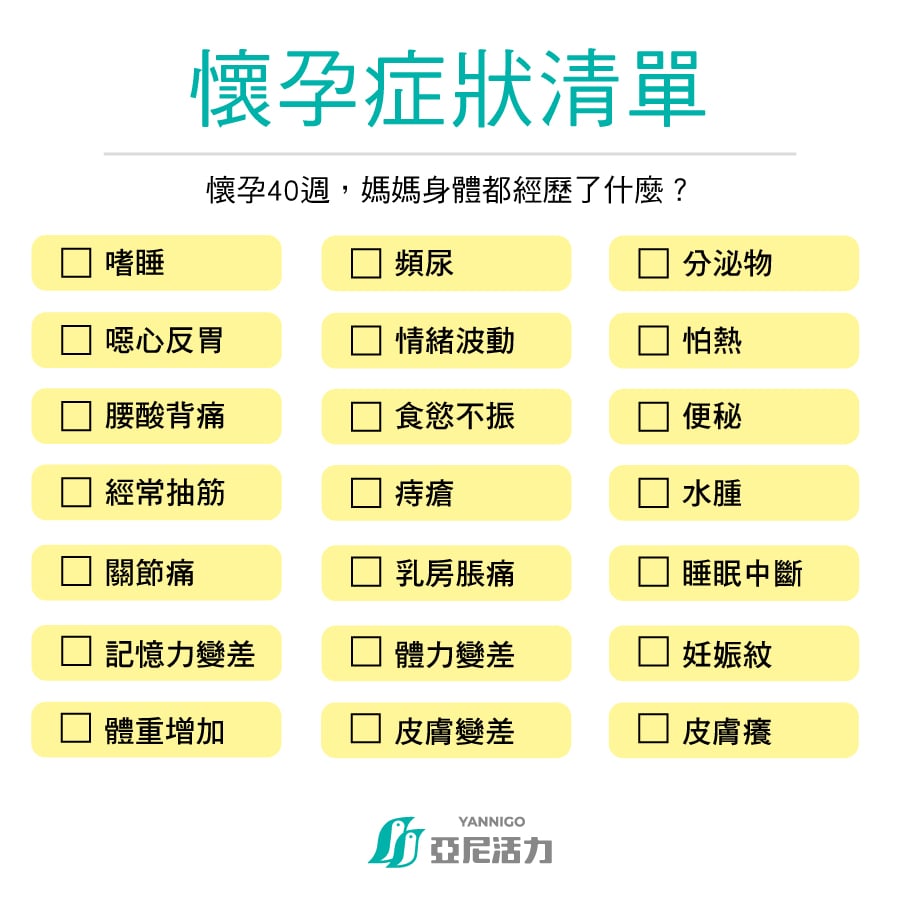

心理问题并非简单的坏情绪,它可能隐藏在日常生活的细微之处。持续的焦虑、失眠、食欲改变、缺乏动力、易怒等都是常见的警示信号。例如,持续数周的失眠,伴随焦虑和烦躁,可能暗示着焦虑症或抑郁症的风险;而总是感到疲惫无力,对任何事情都提不起兴趣,则可能是抑郁症的症状。

很多时候,我们容易忽视这些征兆,将其归咎于压力过大或生活琐事。然而,持续存在的心理困扰会严重影响生活质量,甚至危及身心健康。因此,及早识别心理问题的征兆至关重要。

根据世界卫生组织的数据,全球约有四分之一的人口一生中至少会经历一次可诊断的心理障碍。在中国,随着社会发展和生活节奏加快,心理健康问题也日益受到关注。权威机构指出,及时寻求专业帮助是应对心理问题的关键。

寻求专业帮助:心理咨询与治疗

当您意识到自己可能存在心理问题时,寻求专业的心理咨询和治疗是明智之举。心理咨询师或精神科医生能够通过专业的评估,诊断您的问题,并制定个性化的治疗方案。

治疗方法多种多样,包括认知行为疗法(CBT)、精神动力学疗法、药物治疗等。CBT 是一种常用的疗法,它帮助人们识别和改变不健康的思维模式和行为模式。药物治疗则主要用于缓解严重的心理症状,例如抑郁症或焦虑症的症状。

选择专业人士时,需要谨慎考虑其资质和经验。您可以咨询医生、朋友或亲人,也可以通过正规渠道查询相关信息。切记,寻求专业帮助并非软弱的表现,而是勇敢面对问题、积极寻求解决方案的表现。 一个真实的案例,一位长期遭受焦虑症困扰的青年,在寻求专业帮助后,通过药物治疗和心理咨询,逐渐摆脱了焦虑的阴影,重拾了生活信心。

自我调节技巧:掌控情绪,提升心理韧性

- 规律作息,保证充足睡眠

- 积极运动,释放压力

- 健康饮食,补充营养

- 培养兴趣爱好,丰富生活

- 学习放松技巧,例如冥想、深呼吸等

预防心理问题:构建积极生活方式

预防胜于治疗,构建积极的生活方式有助于预防心理问题的发生。这包括保持规律的作息时间,保证充足的睡眠;进行适量的体育锻炼,释放压力;保持均衡的饮食,摄入足够的营养;培养广泛的兴趣爱好,丰富生活内容;学习有效的压力管理技巧,例如时间管理、目标设定等。

此外,建立良好的人际关系,寻求社会支持也至关重要。与家人、朋友或同事保持积极健康的沟通,能够获得情感上的支持和帮助,提升心理韧性。 一个普遍的观点是:积极乐观的生活态度有助于应对生活中的压力,从而降低心理问题的发生概率。反之,长期处于负面情绪中,更容易引发心理健康问题。

社会支持与理解:打破沉默,共建和谐社会

心理健康问题并非个体私事,它需要全社会的关注和支持。打破对心理问题的沉默,消除社会偏见,营造理解和包容的氛围,对于帮助更多人走出心理困境至关重要。

政府、社会机构和个人都应积极参与到心理健康宣传教育中来,提高公众的心理健康意识,普及心理健康知识,让更多人了解心理问题,认识到寻求帮助的重要性。学校、企业等机构也应该为员工或学生提供心理健康服务,建立良好的心理健康支持体系。

根据相关研究表明,社会支持和理解对心理健康有着积极的影响,能够显著降低心理问题的发生率和严重程度。一个和谐的社会环境,能够为每个人的心理健康提供保障。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1