肠炎怎么引起?本文从细菌、病毒、寄生虫感染以及不良饮食习惯等多个角度探讨了肠炎的病因,并分析了不同类型肠炎的症状和预防措施。文章指出,细菌性肠炎、病毒性肠炎和寄生虫感染是肠炎的主要病因,而暴饮暴食等不良饮食习惯也可能引发肠炎。文中强调了预防肠炎的重要性,建议大家注意饮食卫生,保持良好的个人卫生习惯,并及早治疗,避免引发严重并发症。

细菌感染引发的肠炎

细菌性肠炎是肠炎最常见的原因之一,各种致病菌如沙门氏菌、志贺氏菌、大肠杆菌等,都可能通过污染的食物、水或接触传播途径引发肠炎。

这些细菌会在肠道内大量繁殖,产生毒素,破坏肠黏膜,导致肠道炎症,从而引发腹泻、腹痛、恶心、呕吐等症状。

例如,生食或未煮熟的肉类、家禽和海鲜是沙门氏菌感染的常见途径;而一些不干净的饮食,例如不洁的瓜果蔬菜、未经杀菌处理的牛奶,都可能携带致病菌,增加感染的风险。

据疾病预防控制中心数据显示,细菌性肠炎在夏季发病率更高,这与高温环境下细菌繁殖速度加快密切相关。有效的预防措施包括彻底清洗食物、饮用安全可靠的水,以及避免食用过期或变质的食物。

病毒感染引发的肠炎

病毒性肠炎也是一种常见的肠炎类型,轮状病毒和诺如病毒是主要的致病因素。

这些病毒通常通过粪口途径传播,例如接触被污染的食物、水或受感染者的排泄物。

病毒感染后,会攻击肠道黏膜细胞,导致肠道炎症,从而出现腹泻、呕吐、发热等症状。

诺如病毒感染常发生在人群密集的场所,例如学校、托儿所和医院。轮状病毒则更常见于婴幼儿,是婴幼儿腹泻的重要原因之一。

预防病毒性肠炎的关键在于保持良好的个人卫生习惯,勤洗手、避免接触被污染的食物和水,以及在疫情期间避免前往人群密集的场所。

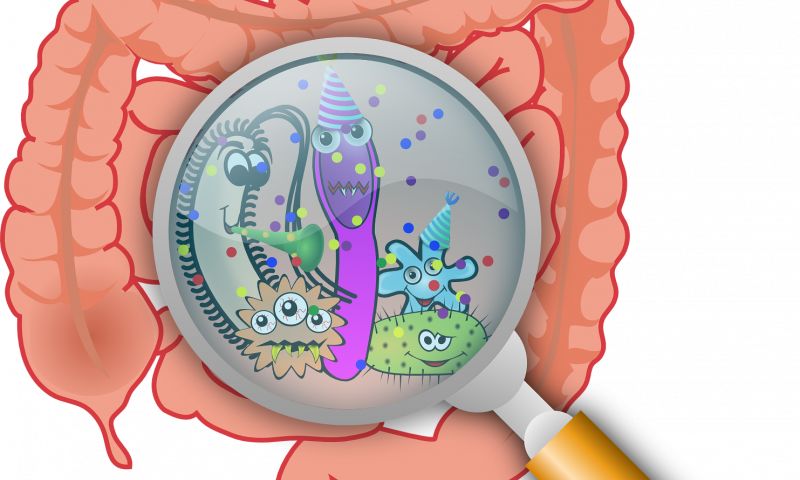

寄生虫感染引发的肠炎

一些寄生虫感染,例如贾第鞭毛虫、隐孢子虫等,也可导致肠炎。

这些寄生虫通常通过污染的水源或食物传播,感染后会在肠道内繁殖,刺激肠黏膜,引发肠道炎症。

感染寄生虫后,可能会出现腹泻、腹痛、恶心、呕吐等症状,严重的还可能导致营养不良和脱水。

预防寄生虫感染的关键在于避免饮用生水,不吃未煮熟的食物,以及保持良好的环境卫生。

在一些卫生条件较差的地区,寄生虫感染的风险相对较高。因此,前往这些地区旅行或居住时,应格外注意饮食和饮水安全。

不良饮食习惯引发的肠炎

- 暴饮暴食

- 摄入过多辛辣刺激食物

- 长期食用不干净的食物

- 饮食不规律,饥一顿饱一顿

- 食物过敏

肠炎的潜在风险与挑战

肠炎虽然在多数情况下可以自愈或通过治疗痊愈,但如果治疗不及时或不当,也可能引发一些严重的并发症,例如脱水、电解质紊乱、营养不良等。

对于婴幼儿、老年人以及免疫力低下的人群来说,肠炎的风险更高,更易发展为危及生命的疾病。

因此,及早发现并治疗肠炎非常重要。如果出现严重腹泻、高热、便血等症状,应立即就医。

此外,部分肠炎患者可能会出现慢性肠炎,长期腹泻、消化不良等症状,影响生活质量。

慢性肠炎的治疗较为复杂,需要长期坚持,并需要积极进行生活方式的调整。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1