本文综述了最新食粪研究,涵盖了食粪行为的最新研究进展、危害和风险以及干预策略和方法,并展望了未来研究方向。文章指出,食粪行为可能导致肠道疾病传播和营养不良,干预策略包括行为矫正、药物治疗、环境干预和心理咨询等。未来研究应关注多学科交叉融合和针对性干预策略的制定。

食粪行为的最新研究进展

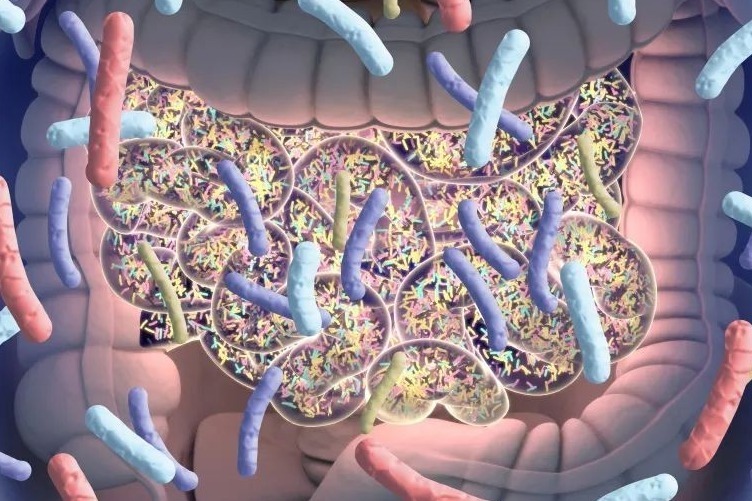

近年来,关于食粪行为的研究逐渐增多,尤其是在动物医学和人类心理学领域。一些研究尝试从神经生物学角度解释食粪行为,例如,某些肠道菌群失衡可能导致大脑信号异常,从而诱发食粪行为。

动物实验表明,特定肠道微生物的缺失或过度繁殖可能与食粪行为密切相关,一些研究人员正在尝试通过调节肠道菌群来干预食粪行为。

在人类方面,一些研究者将食粪行为与精神疾病(如强迫症)联系起来,认为其可能是一种强迫性行为的表现。当然,这部分研究仍然处于初步阶段,需要更多的证据支持。

总体来说,对食粪行为的最新研究更多地集中于寻找其潜在的生理和心理机制,并探索有效的干预策略。

食粪行为的危害及风险

食粪行为潜在的危害不容忽视。首先,它可能导致各种肠道传染病的传播,因为粪便中含有大量有害细菌和病毒。

其次,食粪行为可能导致营养不良。粪便中含有未被消化的营养物质,但反复摄入粪便反而会干扰正常的营养吸收。

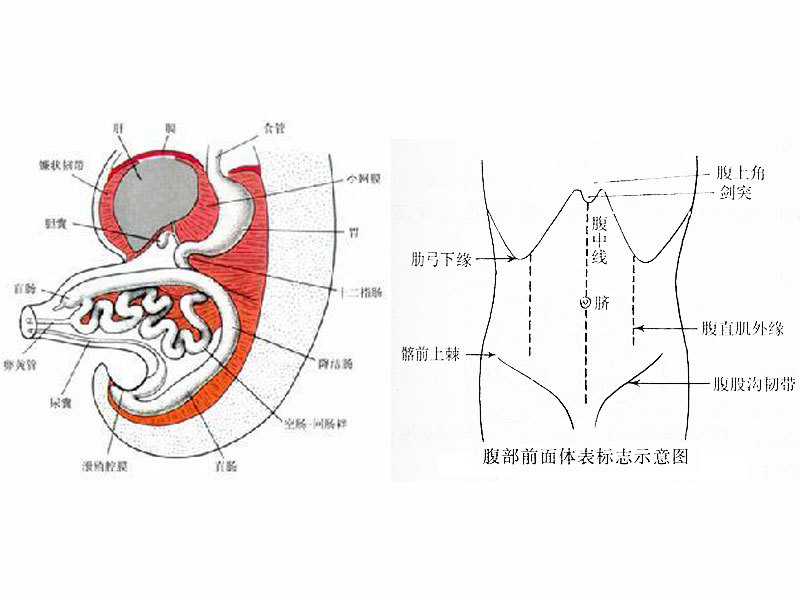

再次,长期食粪行为会对身体健康造成严重损害,例如,导致肠道炎症、消化系统紊乱等。

此外,食粪行为在社会层面也可能带来负面影响,例如,对社会卫生环境造成污染,可能传播疾病。

从个体层面看,持续的食粪行为会导致社会适应性下降,例如,可能会影响人际关系。

食粪行为的干预策略及方法

- 行为矫正:通过训练和奖励等方式引导个体改变行为习惯。

- 药物治疗:针对某些与精神疾病相关的食粪行为,可以考虑药物治疗。

- 环境干预:例如,改善卫生条件,避免接触粪便。

- 心理咨询:为患者提供心理疏导和支持,帮助他们克服潜在的心理问题。

- 肠道微生物调节:针对肠道菌群失衡导致的食粪行为,尝试通过益生菌等方式进行干预。

未来研究方向与展望

未来对食粪行为的研究应该更加注重多学科的交叉融合,例如,结合神经生物学、微生物学、心理学等学科,深入探索食粪行为的潜在机制。

此外,需要开展更多的大规模流行病学调查,以更好地了解食粪行为的发生率、危险因素以及与其他疾病的关系。

针对不同人群的食粪行为,应该制定有针对性的干预策略,例如,针对儿童的食粪行为,可以采用更温和的方式进行干预。

同时,加强公众宣传教育,提高人们对食粪行为危害的认识,也是非常重要的。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1