本文围绕"开庭公告最新"这一主题,深入探讨了开庭公告的查询方式、不同案件类型的公告解读、潜在法律风险及规避策略、信息公开与个人信息保护的平衡以及未来发展趋势。文章指出,随着科技进步,开庭公告查询将更加便捷智能化,同时需重视个人信息保护,在信息公开与隐私保护间寻求平衡。了解民事、刑事案件开庭公告及相关法律风险,对维护自身权益至关重要。

开庭公告查询方式及渠道的最新变化

随着信息技术的快速发展,查询开庭公告的方式也日新月异。过去,人们主要通过法院的公告栏或人工查询来获取信息,效率较低且信息更新滞后。

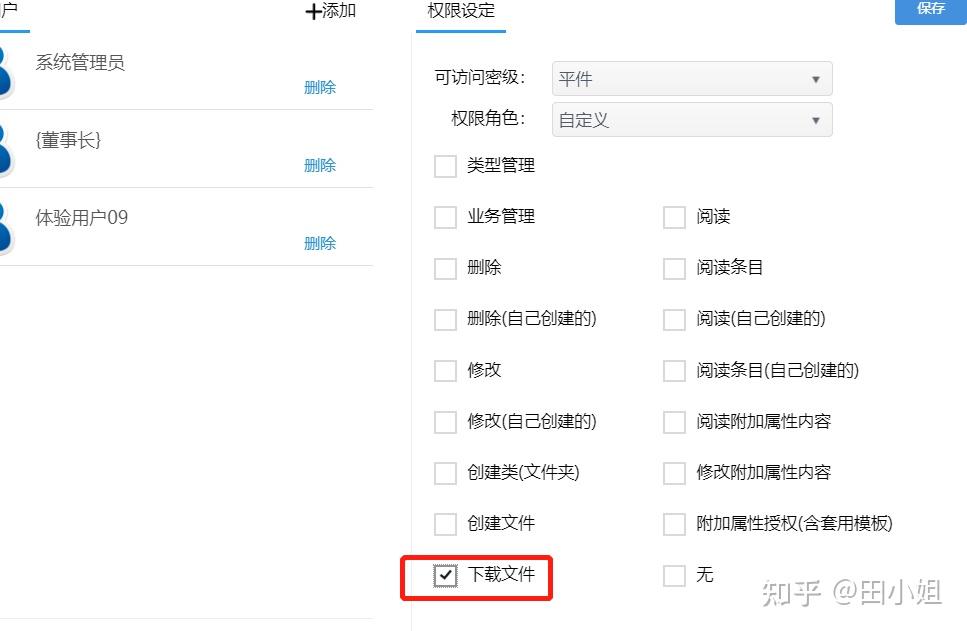

如今,许多法院已经开通了官方网站、移动客户端以及微信公众号等多种查询渠道,公众可以通过输入案件编号、当事人姓名等信息便捷地查询到最新的开庭公告。

例如,一些法院的网站提供案件流程查询功能,用户可以实时跟踪案件的进展,包括开庭日期、地点、审理结果等信息。

此外,一些地区也推出了集成的法院信息查询平台,整合了不同法院的公开信息,方便公众进行统一查询。

值得关注的是,为了提升信息安全和维护个人隐私,部分法院对开庭公告信息的公开范围和查询方式进行了调整,一些敏感信息可能会被隐藏或加密。

因此,建议公众在查询时仔细阅读相关的提示信息,并选择正规的官方渠道进行查询,避免信息泄露或误导。

根据公开资料显示,各地法院在信息化建设方面投入力度不断加大,未来开庭公告查询将更加便捷和智能化,可能还会整合更多的大数据分析功能,为公众提供更精准和高效的服务。

不同类型案件开庭公告的解读与注意事项

开庭公告是法院向当事人和社会公众发布的关于案件开庭信息的通知,其内容通常包括案件类型、案号、当事人姓名或名称、开庭时间、地点、审理内容等关键信息。

不同类型的案件,例如民事案件、刑事案件、行政案件等,其开庭公告的内容和形式可能有所不同,需要根据具体情况进行解读。

例如,民事案件的开庭公告可能侧重于财产纠纷、合同纠纷等方面的细节;而刑事案件的开庭公告则更注重犯罪事实、犯罪嫌疑人等信息。

在解读开庭公告时,需要注意一些细节问题,例如公告中提到的时间和地点是否准确,相关信息是否完整等,避免因信息理解偏差而产生纠纷。

一些专业人士建议,对于重要案件,最好亲自前往法院核实相关信息,或者咨询专业的法律人士,确保信息的准确性和可靠性。

据相关研究表明,对开庭公告内容的准确理解,能够帮助当事人做好诉讼准备,提高诉讼效率,避免不必要的损失。

开庭公告中可能存在的法律风险及规避策略

- 信息泄露风险:个人信息在开庭公告中公开,存在被恶意利用的风险。

- 误读公告内容导致的损失:对公告内容理解偏差可能导致错失诉讼机会或承担不必要的责任。

- 公告信息更新滞后导致的延误:如果公告信息未能及时更新,可能导致当事人错过开庭时间。

- 虚假信息造成的法律纠纷:如果公告中存在虚假信息,可能引发法律纠纷。

- 对案件结果预期不准确导致的风险:提前对案件结果的预期过于乐观或悲观,可能会影响当事人的诉讼策略和情绪。

开庭公告信息公开与个人信息保护的平衡

近年来,随着公众对个人信息保护意识的增强,如何平衡开庭公告的信息公开与个人信息保护成为一个重要的议题。

一方面,公开的开庭公告信息有助于维护司法公开,提高司法透明度,保障公众的知情权。

另一方面,过多的信息公开也可能侵犯当事人的隐私权,甚至导致安全风险。

为了解决这一矛盾,很多法院在公开开庭公告时采取了信息脱敏等措施,例如隐藏当事人的身份证号码、住址等敏感信息,仅公开案件的基本信息。

一些法院还在探索使用区块链技术等新技术,来更好地保护个人信息安全,并确保信息的真实性和不可篡改性。

权威机构指出,在未来的司法信息公开中,需要在信息公开与个人信息保护之间寻找最佳平衡点,既要满足公众的知情权,又要保障个人信息安全。

开庭公告的未来发展趋势与展望

未来,随着人工智能、大数据等技术的不断发展,开庭公告的发布和查询方式将会更加智能化和便捷化。

例如,法院可能会采用智能语音系统发布开庭公告,提高公告的传播效率;

或者利用大数据分析技术,对开庭公告进行分类整理,方便公众快速检索查找。

同时,为了提高司法效率和减少人为失误,法院可能会探索使用电子送达等方式,将开庭公告直接发送到当事人的电子邮箱或手机,确保公告能够及时送达。

根据行业专家分析,未来开庭公告系统将更加注重用户体验,提供更加个性化、智能化和高效的服务。

此外,加强对开庭公告信息的管理和规范,提升信息公开透明度,保障个人信息安全,将是未来发展的重要方向。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1