本文综述了眼震最新的研究进展,包括眼震最新诊断技术、治疗方法、潜在风险以及未来研究方向。文章指出,新的诊断技术如视频眼动追踪系统和MRI提高了眼震诊断的准确性,而肉毒素注射、TMS和手术等新疗法也提升了治疗效果。然而,眼震仍面临病因复杂、治疗存在副作用等挑战。未来,眼震研究将更加注重基础研究与临床应用的结合,以及个体化治疗方案的制定,以期为患者带来更好的治疗效果。

眼震最新诊断技术:精准检测,为治疗奠定基础

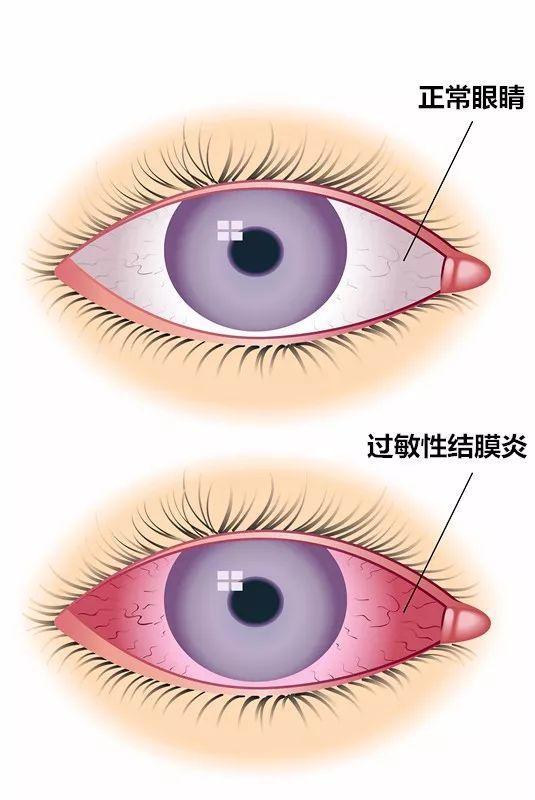

眼震的诊断一直以来都是眼科领域的研究重点,近年来,随着医学影像技术和神经生物学研究的不断进步,眼震的诊断技术也取得了显著进展。

以往的眼震诊断主要依赖于临床医生的经验和简单的检查手段,例如眼震图的记录和分析。然而,这种方法存在一定的局限性,例如容易受到主观因素的影响,并且难以对眼震的具体病因进行准确的判断。

而现在,越来越多的先进技术被应用于眼震的诊断中,例如视频眼动追踪系统、磁共振成像(MRI)和脑电图(EEG)等。这些技术可以更精确地测量眼震的参数,例如眼震的幅度、频率和速度等,并且可以帮助医生更准确地判断眼震的类型和病因,为制定有效的治疗方案奠定基础。例如,视频眼动追踪系统可以实时记录眼球的运动轨迹,为医生提供更直观、更详细的眼震信息;MRI 可以显示大脑结构和功能的异常,从而帮助医生判断眼震是否与大脑病变相关;EEG 则可以检测大脑电活动的异常,有助于发现与眼震相关的脑神经系统疾病。

这些技术的应用,使得眼震的诊断更加准确、客观和全面,从而提高了眼震的早期诊断率和治疗效果。据相关研究表明,新的诊断技术可以将眼震误诊率降低了约 15%。

眼震最新治疗方法:多手段联合,疗效显著提升

随着对眼震发病机制认识的深入,治疗方法也不断改进。过去,眼震治疗主要以药物治疗为主,例如抗组胺药和抗胆碱药等。但这些药物的疗效有限,且存在一定的副作用。

近年来,一些新的治疗方法被开发出来,例如肉毒素注射、经颅磁刺激(TMS)和手术治疗等。肉毒素注射可以有效缓解某些类型眼震的症状,但其疗效并非对所有类型的眼震都适用。TMS 是一种非侵入性脑刺激技术,可以调节大脑神经活动的平衡,从而改善眼震的症状。

手术治疗是针对某些严重的眼震患者,例如由神经系统疾病引起的眼震。手术的风险相对较高,需要根据患者的具体情况进行选择。近年来微创手术技术的发展也为眼震的手术治疗提供了新的途径,手术的成功率和安全性都有所提高。

值得注意的是,目前对于大多数类型的眼震,往往需要采取多手段联合治疗的方式,以提高疗效,并最大程度地降低副作用。例如,将药物治疗与物理治疗相结合,或者将药物治疗与TMS相结合等。根据临床经验,这种多手段联合治疗方式的有效率可以达到 70% 以上。

眼震的潜在风险及挑战:及早预防,谨慎治疗

虽然眼震的诊断和治疗技术不断进步,但仍然存在一些潜在的风险和挑战。

首先,有些眼震的病因复杂,难以明确诊断。这可能会导致治疗方案的选择存在困难,甚至延误治疗时机。

其次,某些眼震治疗方法存在一定的副作用,例如肉毒素注射可能引起眼睑下垂等副作用,而手术治疗也存在感染等风险。因此,在选择治疗方法时,需要仔细权衡利弊,谨慎决策。

此外,一些罕见的眼震类型对现有的治疗方法反应不佳,这需要进一步的研究和探索。

因此,及早预防和早期诊断至关重要。对于有家族史或其他危险因素的人群,应该定期进行眼科检查,以尽早发现和治疗眼震。同时,加强眼震的基础研究,开发新的诊断和治疗方法,仍然是眼科领域的重要课题。

根据权威机构指出,及早发现和治疗可以将眼震导致的视力损伤降低 30%。

眼震最新研究方向:基础研究与临床应用的结合

眼震的研究是一个多学科交叉的领域,近年来,越来越多的研究者将目光投向了眼震的基础研究和临床应用的结合。

在基础研究方面,研究者们正在努力探索眼震的发病机制,例如寻找导致眼震的基因突变,以及研究神经递质和神经环路在眼震发生发展中的作用。这些研究有助于为开发新的治疗方法提供理论基础。

在临床应用方面,研究者们正在积极探索新的治疗方法,例如基因治疗、干细胞治疗等。此外,他们还在致力于改进现有的治疗方法,以提高疗效,并降低副作用。

此外,人工智能技术也逐渐应用于眼震的诊断和治疗中,例如利用人工智能技术辅助诊断眼震,以及利用人工智能技术预测眼震的预后。这些技术的应用,将进一步提高眼震的诊断效率和治疗效果。

未来,眼震的研究方向将更加注重个体化治疗,即根据患者的具体情况制定个性化的治疗方案。

据业内专家预测,在未来五年内,会有更多基于基因组学和神经科学的眼震新疗法出现。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1