本文深入分析了最新确诊标准的动态演变、面临的挑战以及未来的发展趋势,涵盖了不同疾病的诊断标准更新、技术革新对标准制定的影响,以及标准应用中的伦理考量等多个方面。文章指出,未来确诊标准将朝着更加精准、高效、智能化和个性化的方向发展,人工智能和个体化医疗将发挥重要作用。

确诊标准的动态演变:从传统到现代

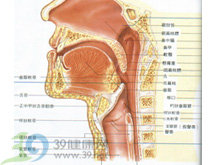

最新确诊标准并非一成不变,而是随着医学科技的进步和对疾病认识的深入而不断调整完善。历史上,许多疾病的诊断标准都经历了从经验判断到科学检测的转变。例如,早期肺结核的诊断主要依靠临床症状和体格检查,而如今则结合了影像学检查(如胸部X光、CT)和实验室检测(如痰培养、结核菌素试验),大大提高了诊断准确率和效率。

同样,恶性肿瘤的诊断也经历了巨大的变化。过去,主要依赖病理学检查,而现在分子生物学技术的发展,例如基因测序、免疫组化等,为肿瘤的早期诊断和精准治疗提供了更可靠的依据。这些技术的应用不仅提高了诊断的准确性,还为个体化治疗方案的制定奠定了基础。

此外,一些新兴疾病的出现也促使了诊断标准的不断更新。例如,随着社会发展和生活方式的改变,一些新型传染病如SARS、埃博拉病毒、新冠病毒等不断出现,迫切需要建立新的诊断标准。这些标准的制定需要考虑病毒的特性、传播途径、临床症状以及诊断方法的可靠性等多个因素。

总而言之,确诊标准的演变历程充分体现了医学科技的进步和对疾病认识的深入。未来,随着新技术的不断涌现,确诊标准将朝着更加精准、高效、个体化的方向发展。

最新确诊标准面临的挑战与风险

尽管最新确诊标准的制定和应用旨在提高诊断准确率和效率,但仍然面临一些挑战和风险。首先,新技术的应用需要一定的资金和技术支持,这在一些医疗资源相对匮乏的地区可能成为障碍。例如,一些先进的分子生物学检测技术成本高昂,并非所有医疗机构都能承担。

其次,确诊标准的制定和应用也涉及伦理道德问题。例如,基因检测技术在疾病预测和预防方面具有巨大潜力,但也可能带来基因歧视等伦理问题。在制定和应用新诊断标准时,必须充分考虑伦理因素,确保其符合社会伦理规范。

此外,一些新兴疾病的诊断标准可能存在不完善之处,需要在实践中不断修正和完善。例如,新型传染病的流行可能导致诊断标准滞后于病毒变异速度,需要持续跟踪监测并及时更新诊断标准。

最后,诊断标准的统一性和规范性也至关重要。不同地区或机构之间如果采用不同的诊断标准,可能会影响疾病的统计和防控工作。因此,需要加强诊断标准的统一化和规范化管理。

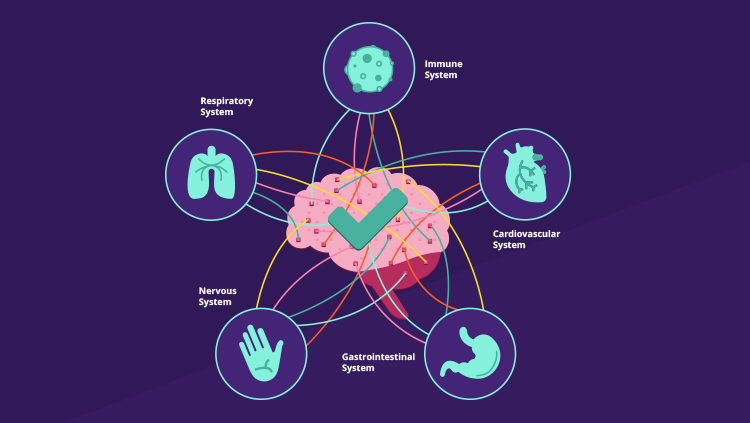

不同疾病最新确诊标准的差异性分析

- 传染病的诊断标准:需要考虑传染源、传播途径、潜伏期等因素,并结合流行病学调查结果进行综合判断。例如,新冠病毒感染的诊断,需要考虑患者的临床症状、流行病学史以及核酸检测或抗原检测结果。

- 肿瘤的诊断标准:需要结合影像学检查(如CT、MRI)、病理学检查以及分子生物学检测结果,进行综合分析判断。例如,肺癌的诊断,需要根据影像学结果、病理学报告以及基因突变情况进行综合判断。

- 心血管疾病的诊断标准:需要结合患者的临床症状、体格检查、心电图、心脏超声等检查结果,进行综合判断。例如,冠心病的诊断,需要结合患者的症状、心电图、心脏超声以及冠状动脉造影等检查结果进行综合判断。

- 神经系统疾病的诊断标准:需要结合患者的神经系统体格检查、神经影像学检查(如CT、MRI)、脑电图等检查结果,并结合患者的病史和临床症状进行判断。例如,阿尔兹海默病的诊断,需要根据患者的认知功能障碍、神经影像学检查结果以及排除其他疾病进行判断。

- 精神疾病的诊断标准:主要依靠患者的临床症状、病史以及精神状态检查,并结合心理量表评估结果进行诊断。例如,抑郁症的诊断,需要根据患者的抑郁症状严重程度、持续时间以及对日常生活的影响进行判断。

未来确诊标准的发展趋势与展望

未来,确诊标准的发展将朝着更加精准、高效、智能化的方向发展。人工智能、大数据等新技术的应用将进一步提高诊断的准确性和效率。例如,人工智能辅助诊断系统可以分析大量的医学影像和患者数据,帮助医生做出更准确的诊断。

同时,个体化医疗的发展也对确诊标准提出了新的要求。未来,确诊标准将更加注重个体差异,根据患者的基因组、环境因素以及生活方式等制定个性化的诊断方案。

此外,远程医疗的发展也为确诊标准的应用提供了新的途径。远程诊断技术可以将先进的诊断技术推广到偏远地区,改善医疗资源分配不均的问题。

然而,确诊标准的更新和完善需要多方面的共同努力。需要加强医学科技创新,推动新技术的应用;同时,也需要加强相关政策法规的制定,确保新技术的应用安全可靠;更需要加强医学人才的培养,提升医生的诊断水平和能力。

结语:关注最新确诊标准,共筑健康中国

综上所述,最新确诊标准的制定和应用是医学进步的体现,也是保障人民健康的重要环节。随着医学科技的不断进步和社会发展需求的变化,确诊标准将持续演变,朝着更加精准、高效、便捷、智能化和个性化的方向发展。关注和理解最新确诊标准,不仅有助于提升医疗服务水平,更能为建设健康中国贡献力量。 我们需要持续关注标准的更新和完善,积极应对挑战,确保其有效性和可靠性,为实现健康中国的目标作出贡献。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1