本文探讨了“叮当的当的口字旁为什么没有了”这一问题,从文字演变、文化差异、印刷技术以及未来趋势等多个角度进行了分析,指出早期译名中“当”字口字旁的缺失,是早期翻译、印刷技术和文化理解等多种因素共同作用的结果。随着时代发展,动画译制更加注重规范性与文化准确性,未来译名选择将会更加严谨,以避免此类问题的再次发生。 值得关注的是,在动画翻译过程中,应更好地平衡文化传播与语言准确性。

“叮当”二字的起源与演变

“叮当”一词,最早并非指代哆啦A梦。在中文语境中,“叮当”本身就具有拟声词的特性,形容金属碰撞的清脆声响。 这与哆啦A梦的铃铛声十分契合,因此被选作译名。而“当”字,在不同语境下,写法也略有差异。例如,表示“抵挡”、“承受”等含义时,通常写作“当”,而用于拟声,有时会写作“铛”,其字形与“当”字十分相近。

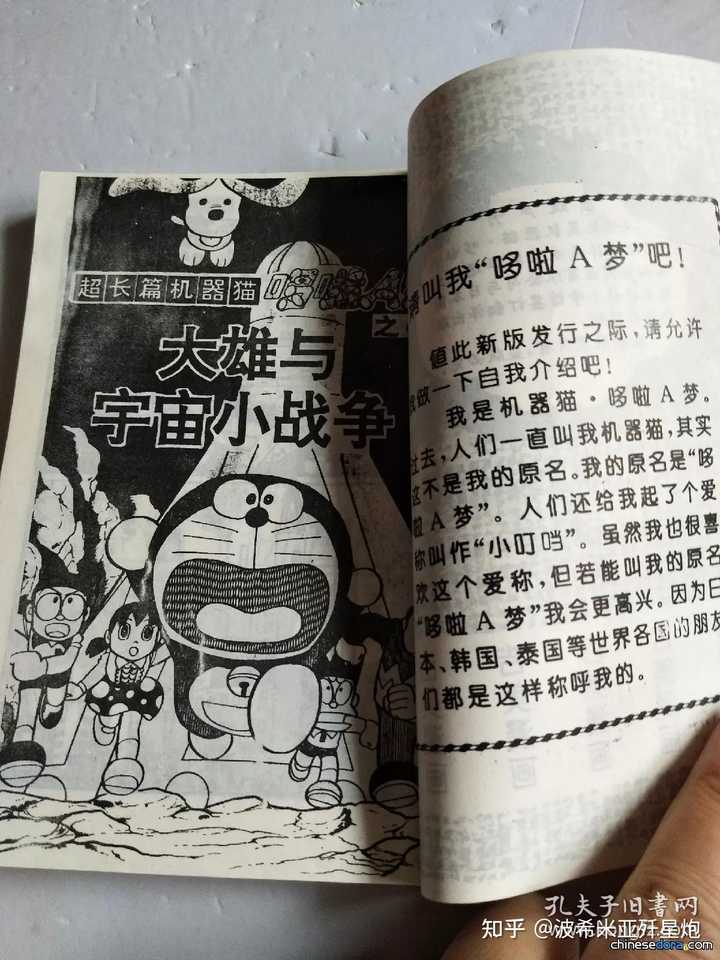

在哆啦A梦早期翻译版本中,“叮当”中的“当”字可能就使用了“铛”字,也可能因印刷或其他原因省略了口字旁。这种变化并非刻意为之,更多是早期翻译和印刷技术所限。值得注意的是,日文原名“ドラえもん”并无此类文字歧义,其翻译本身就存在一定的多样性。

随着时代发展和语言规范的完善,如今的翻译版本大多已统一为“叮当”,而且“当”字都保留了口字旁。但早期版本的习惯用法,在一些特定人群中可能依然存在,也成为一个值得探讨的文化现象。 因此,口字旁的消失,可能与早期翻译和印刷技术、以及对拟声词的理解差异有关。

文化差异与审美习惯的影响

不同地区和文化背景下,对文字的理解和审美也存在差异。早期译制动画的团队,可能受限于当时的技术条件、成本以及对目标受众的理解,对“叮当”的译名做了简化处理,省略了口字旁。

这种简化并非随意而为,背后可能蕴含着一定的考量。例如,简化后的字形更易于识别和记忆,尤其对于儿童观众而言。此外,从审美角度来看,简化的字形也可能被认为更简洁、更现代。这与当时流行的动画风格也相符合,毕竟,过分复杂的文字设计容易影响整体观感。

但这种做法也存在一定的风险,可能会引发对文字规范性的质疑,并对后续的翻译工作造成一定的影响。因此,如今的译制版本已经越来越注重文字规范性和文化一致性,以减少此类问题的发生。这种变化也体现了中国动画译制行业在规范化和专业化方面的进步。

从印刷技术角度分析“口”字旁的缺失

除了文化和审美因素,“叮当”中“当”字口字旁的缺失,也可能与早期的印刷技术有关。在电脑排版普及之前,印刷技术相对落后,排版和校对存在一定的难度。

在早期的印刷过程中,由于字体的限制或排版失误,一些细小的笔画,例如“当”字的口字旁,就可能在印刷过程中被遗漏或模糊不清。这种技术上的局限性,在一定程度上影响了文字的准确性和完整性。

此外,不同字体之间的差异也会导致这种现象。有些字体设计比较精简,可能会将一些笔画简化甚至省略。例如,“当”字的口字旁,在某些字体中就比较细小,甚至容易与其他笔画混淆。这种字体选择上的差异,也可能导致“口”字旁在印刷过程中被忽略。

随着科技的进步,这种由于印刷技术问题造成的字形缺失现象已大大减少。如今,数字印刷和电脑排版的广泛应用,已经保证了印刷的精准度和文字的完整性。

“叮当”译名的演变与未来趋势

“叮当”译名的演变,反映了时代变迁和文化交流的进程。早期译名中“当”字口字旁的缺失,是特定历史时期多种因素共同作用的结果。随着时代的进步,人们对文字规范性的要求越来越高,译名也更加趋于统一和规范。

未来,随着翻译技术的不断发展以及对文化传承的重视,动画译制工作将更加注重文化内涵的准确表达。同时,在译名选择上,将会更注重规范性和准确性,避免再次出现此类问题。这不仅是语言规范化的体现,也是尊重原著和目标受众的体现。

值得关注的是,在进行动画译制过程中,需要兼顾文化传播与语言准确性。一方面,需要选择贴合目标受众的表达方式,另一方面,又要忠于原著,保持作品的完整性与艺术性。这种平衡,需要译制人员付出大量的努力和细致的工作。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1