氯芬黄敏片因其成分的潜在风险,以及国家加强药品安全监管的政策变化等因素,最终被禁售。本文从成分安全性、市场监管、不良反应以及未来趋势等多个角度,深入分析了氯芬黄敏片被禁的原因。消费者应理性用药,选择更安全有效的药品;医药企业应加强研发,提高药品质量;政府部门应加强监管,保障公众用药安全,共同维护良好的药品市场环境。

氯芬黄敏片禁用事件始末

氯芬黄敏片,曾经是许多消费者缓解感冒症状的常用药物,其一度广泛应用于市场。然而,近年来,氯芬黄敏片却逐渐淡出人们的视野,甚至被一些地区禁售。这引发了公众对药品安全性的高度关注,也让『氯芬黄敏片为什么被禁了』这一问题成为焦点。

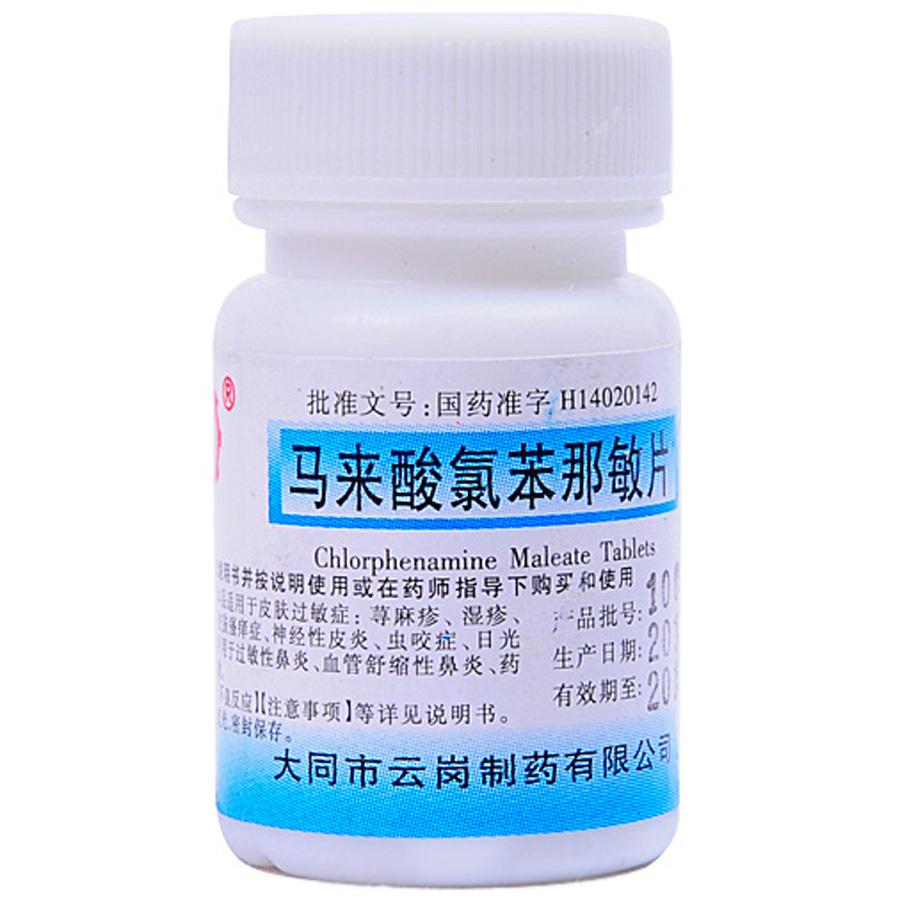

要了解氯芬黄敏片被禁的原因,我们需要追溯到其成分以及相关的安全隐患。氯芬黄敏片通常含有对乙酰氨基酚、氯苯那敏等成分。对乙酰氨基酚虽然是广泛使用的解热镇痛药,但过量服用可能导致肝损伤,甚至危及生命。氯苯那敏则是一种抗组胺药,可能引发嗜睡、口干等副作用。

一些公开资料显示,在氯芬黄敏片的使用过程中,出现了一些因过量服用或不当使用导致的不良反应案例,这引发了监管部门的重视。另外,随着国家对药品安全监管的日益加强,对药品成分、生产工艺、质量控制等方面提出了更高的要求。一些氯芬黄敏片生产厂家可能无法满足这些新标准,导致产品被淘汰或禁售。

因此,氯芬黄敏片被禁并非单一原因造成的,而是多重因素共同作用的结果。这其中既有药品本身存在的潜在风险,也有国家加强药品监管力度的影响,还有市场竞争环境变化的因素。

成分安全性与潜在风险

氯芬黄敏片的主要成分对乙酰氨基酚和氯苯那敏,都存在一定的潜在风险。对乙酰氨基酚作为一种解热镇痛药,其最大安全剂量是明确规定的,超过剂量可能导致肝损伤,甚至发生肝衰竭。根据国内外的一些研究表明,长期过量服用对乙酰氨基酚的患者,出现肝功能异常的概率显著提高。

氯苯那敏作为一种抗组胺药,虽然可以有效缓解过敏症状,但是也可能引发嗜睡、口干、头晕、心悸等副作用。这些副作用对于一些特殊人群,例如老年人、孕妇、驾驶员等,可能造成较大的安全隐患。

此外,氯芬黄敏片中两种成分的相互作用也值得关注。一些研究指出,某些情况下,两种成分的联合使用可能增强或减弱其药效,甚至产生新的不良反应。这些潜在风险,都使得氯芬黄敏片在安全性方面受到质疑,也为其被禁埋下了伏笔。

市场监管与政策变化的影响

近年来,国家对药品的监管力度不断加强,药品审批流程更加严格,对药品质量和安全性的要求也越来越高。这使得一些无法满足新标准的药品面临淘汰的风险,氯芬黄敏片正是其中之一。

根据相关规定,药品生产企业需要定期进行GMP认证(药品生产质量管理规范),以确保药品生产过程符合国家标准。如果企业未通过GMP认证,或者存在违规行为,则其生产的药品可能会被市场监管部门责令停止生产或销售。

除了GMP认证外,国家还加强了对药品不良反应的监测和管理,建立了药品不良反应监测系统。一旦发现某种药品存在严重的安全性问题,监管部门会及时采取措施,以保障公众用药安全。氯芬黄敏片被禁,也与国家加强药品监管的大环境有关。

氯芬黄敏片被禁后的市场反应及未来趋势

- 消费者转向其他更安全有效的感冒药

- 医药企业研发更安全的替代药物

- 监管部门加强药品安全监管力度

- 推动药品生产企业提升生产技术和质量控制水平

- 强化公众的药品安全意识和理性用药观念

结语:保障药品安全,理性看待药物

氯芬黄敏片被禁,警示着我们必须重视药品安全,理性看待药物。药品并非包治百病的灵丹妙药,任何药物都存在一定的风险。消费者在选择和使用药物时,应该仔细阅读药品说明书,了解药物的成分、适应症、不良反应等信息,并在医生的指导下合理用药。

同时,医药企业也应加强药品研发和生产,不断提高药品质量和安全性,积极研发更安全、更有效的药物。政府监管部门则应加强药品监管,完善监管制度,严厉打击制售假药的行为,保障公众的用药安全。

展望未来,随着科学技术的发展和人们对健康意识的提高,药品研发和监管将朝着更加安全、有效、规范的方向发展。相信在各方的共同努力下,我们可以创造一个更加安全可靠的药品市场环境。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1