血小板计数高是怎么回事?本文详细解释了血小板计数高的定义、常见原因(原发性血小板增多症、继发性血小板增多症)、临床表现、潜在风险以及诊断治疗方法。文章还强调了预防高血小板的重要性,并对高血小板研究的现状和未来展望进行了深入探讨。希望本文能够帮助您更好地了解高血小板,及时采取应对措施,保障自身健康。 文章中提到了高血小板的常见病因和如何预防血小板高,希望读者能够重视自身健康。

血小板计数高的定义及常见原因

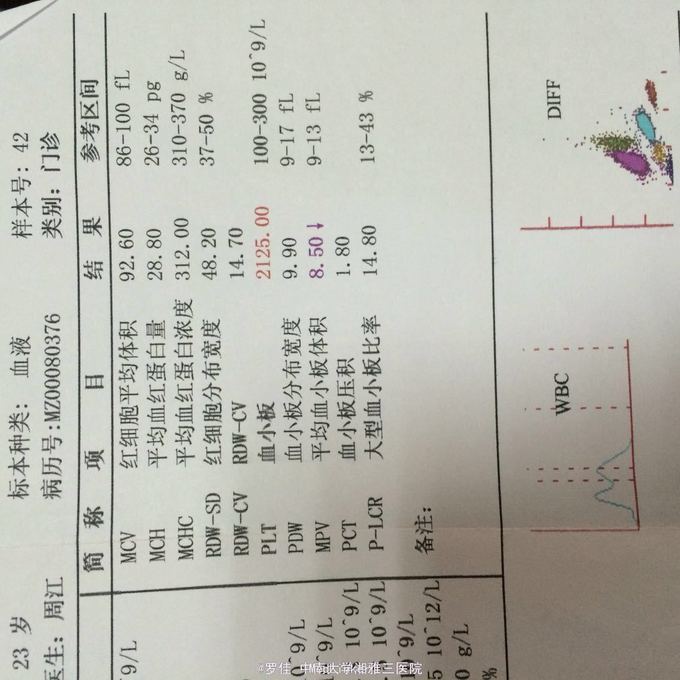

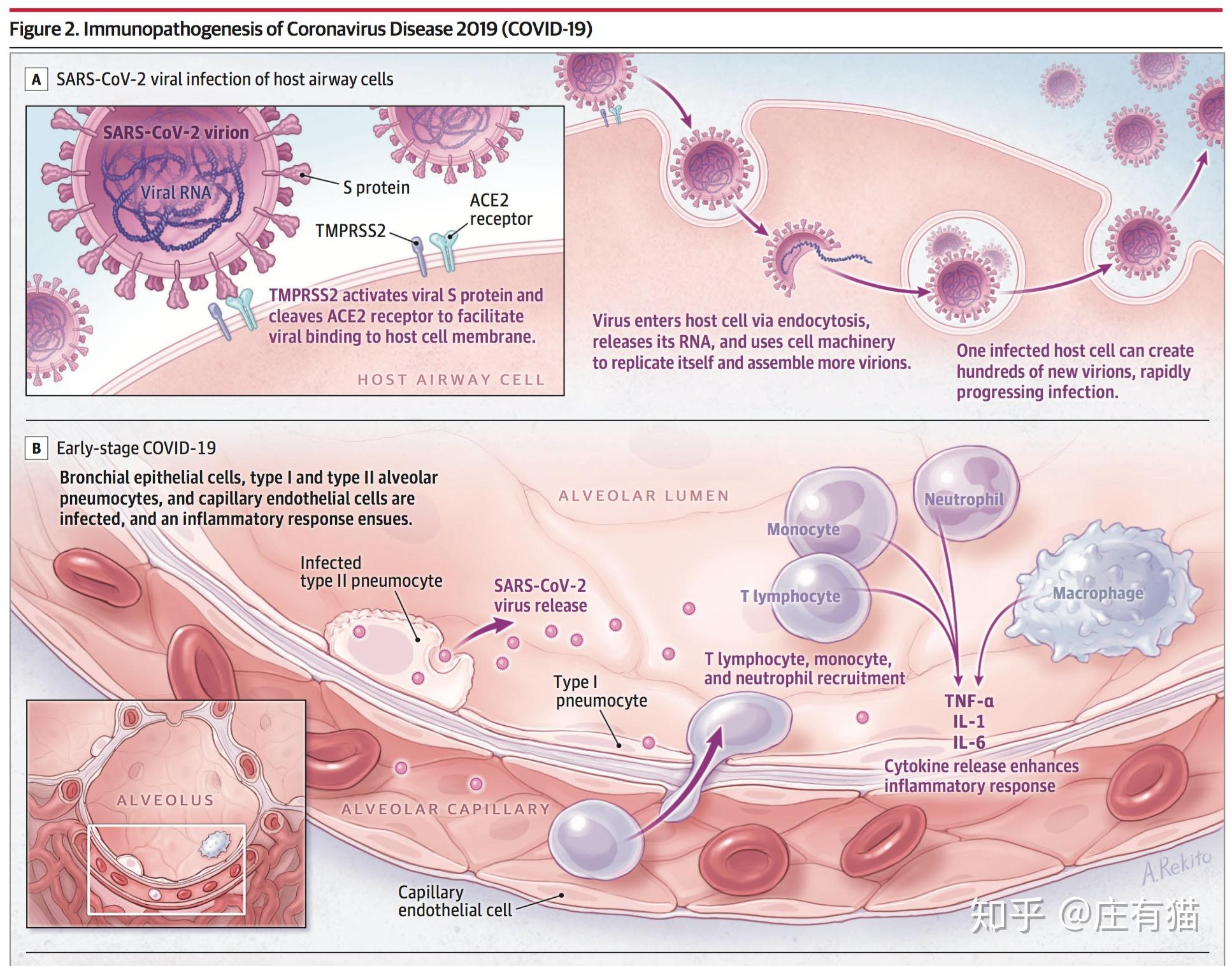

血小板计数高,医学上称为血小板增多症,是指外周血血小板计数超过正常参考值上限。正常情况下,成人血小板计数为100-300×10⁹/L。超过这个数值,就需要引起重视。

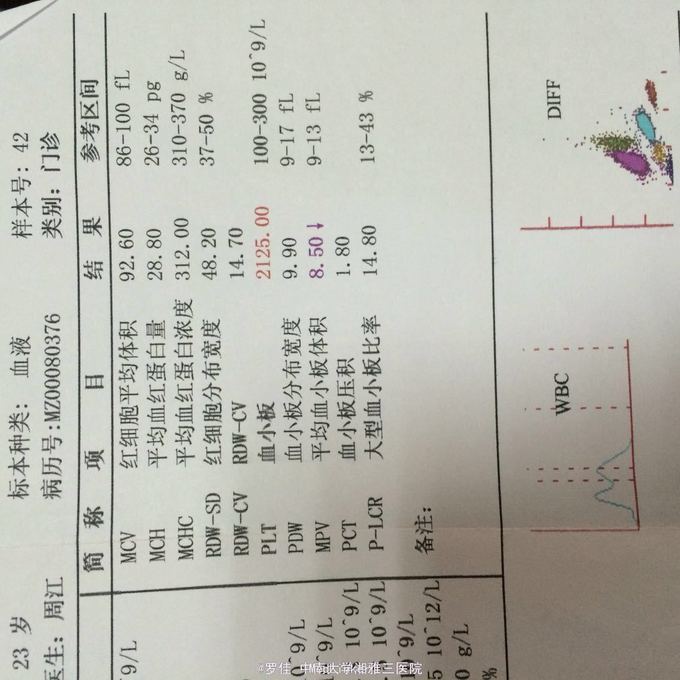

血小板增多症的成因复杂,大致分为原发性和继发性两种。原发性血小板增多症,又称真性红细胞增多症,是一种骨髓造血干细胞异常增殖的疾病,导致血小板过度生成。据研究表明,原发性血小板增多症较为罕见。

继发性血小板增多症更为常见,通常是由于其他疾病或生理状况引起的继发性反应。例如,感染、炎症、脾脏切除术后、缺氧、恶性肿瘤等都可能导致血小板计数升高。一些慢性疾病,例如慢性炎症性疾病、自身免疫性疾病、肾脏疾病等,也与继发性血小板增多症密切相关。根据临床经验,很多情况下,继发性血小板增多是身体对疾病的反应机制。

高血小板的临床表现及潜在风险

高血小板本身并不一定有明显的症状,很多患者是在体检时意外发现的。然而,高血小板可能预示着潜在的健康风险,尤其是原发性血小板增多症,具有较高的血栓形成风险。

高血小板患者可能出现一些非特异性症状,例如头痛、头晕、乏力、出血或瘀斑等,但这些症状也可能由其他疾病引起,难以作为确诊的依据。

高血小板的风险主要在于血栓栓塞事件。血小板是参与血液凝固的重要成分,血小板增多会增加血液粘稠度,容易导致血栓形成,从而引发严重后果,如脑梗塞、心肌梗死、肺栓塞等。此外,高血小板也可能增加出血风险,虽然这在大多数情况下不明显,但某些情况下,尤其是伴随肝脏功能损害时,出血风险会显著提高。根据医学统计,高血小板患者发生血栓事件的风险高于正常人。

高血小板的诊断和治疗方法

- 完善的病史采集和体格检查

- 全血细胞计数及血常规分析

- 血小板功能检测

- 骨髓检查(必要时)

- 影像学检查(如CT、MRI等)

预防血小板计数升高,守护健康

预防血小板计数升高,关键在于积极预防和治疗原发性疾病。对于继发性血小板增多症,治疗的重点是控制原发病,例如积极治疗感染、炎症,控制慢性疾病。

保持健康的生活方式同样重要。均衡饮食,避免高脂肪、高胆固醇食物,戒烟限酒,规律运动,都能降低血栓形成风险。此外,定期体检,及时发现潜在的健康问题,对于预防血小板计数升高也至关重要。

对于已经确诊高血小板的患者,应遵医嘱进行治疗,避免自行用药。治疗方案因人而异,可能包括药物治疗、手术治疗等,需要根据患者的具体情况而定。权威机构建议,高血小板患者应密切关注自身健康状况,定期复查血常规。

高血小板研究的现状和未来展望

近年来,随着医学技术的进步,对血小板增多症的研究不断深入。科学家们正在探索新的诊断方法和治疗策略,例如靶向药物治疗等,以提高治疗效果,降低患者的风险。

然而,目前对血小板增多症发病机制的研究仍不完善,需要进一步探索其分子机制,为开发更有效的治疗方法奠定基础。此外,由于个体差异较大,未来研究需要关注个体化治疗,根据患者的基因、病情等因素制定个性化的治疗方案。

同时,公众对血小板增多症的认识有待提高,需加强科普教育,提高公众对高血小板的认识和重视,及早发现和治疗。未来,更先进的诊断技术、更有效的治疗方法以及更普及的健康教育,将有效改善高血小板患者的生活质量和预后。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1